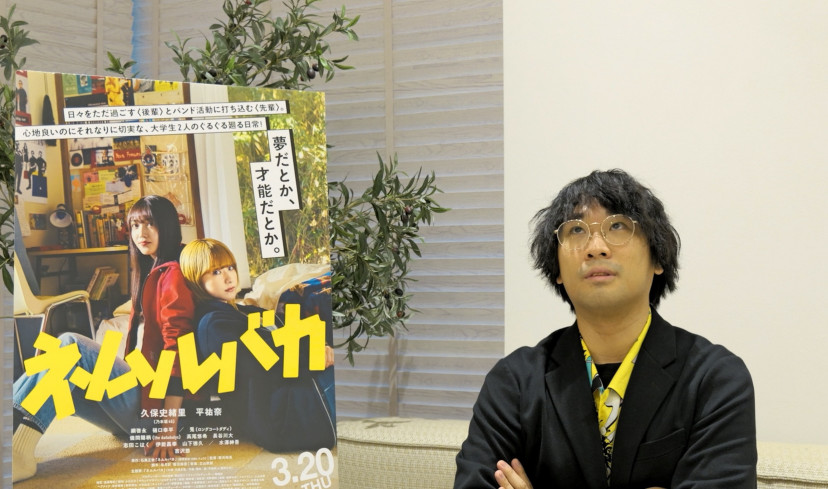

『ネムルバカ』阪元裕吾監督インタビュー!駄サイクルとは真逆の人生を歩んできた?

3月20日から公開された映画『ネムルバカ』。本作は、石黒正数の同名漫画を実写化した作品で、バンド活動に打ち込む先輩・鯨井ルカと、なんとなく日々を過ごしている後輩・入巣柚実、同じ部屋で暮らすふたりの青春が描かれます。 今回は、初めて漫画原作を実写化した阪元裕吾監督にインタビューを実施。普段の映画づくりとの違いやこだわりについて語ってもらいました。

阪元裕吾監督のプロフィール

| 氏名 | 阪元裕吾 |

|---|---|

| 生年月日 | 1996年1月18日 |

| 出身校 | 京都造形芸術大学(現・京都芸術大学) |

| 受賞歴 | ・学生残酷映画祭2016 グランプリ(『べー』) ・カナザワ映画祭2017 期待の新人監督賞(『ハングマンズ・ノット』) ・第31回日本映画批評家大賞 新人監督賞(『ベイビーわるきゅーれ』) ・おおさかシネマフェスティバル2024 新人監督賞(『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』) |

| 監督作 | 『べー。』(2016年) 『ぱん。』(2017年) ※辻凪子と共同監督 『スロータージャップ』(2017年) 『クレイジーアイランド 奈緒美の愛と青春と狂気の爆走ロード』(2017年)※辻凪子と共同監督 『修羅ランド』(2017年) 『ハングマンズ・ノット』(2017年) 『ファミリー☆ウォーズ』(2018年) 『最強殺し屋伝説国岡』(2019年) 『黄龍の村』(2021年) 『ある用務員』(2021年) 『ベイビーわるきゅーれ』(2021年) 『グリーンバレット』(2022年) 『ベイビーわるきゅーれ 2ベイビー』(2023年) 『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(2024年) 『ネムルバカ』(2025年) |

【制作経緯】『ネムルバカ』は映画っぽい空気感のある漫画

Q:『ネムルバカ』の監督を引き受けた経緯と、原作を読んだときの感想についてお聞かせください。 阪元裕吾監督 ポニーキャニオンの寺田さんというプロデューサーから、ずっとやりたかった漫画があるという話を聞きまして。石黒さんの漫画はいくつか知っていたので、その場で面白そうだなと思って読んだら、石黒さんも言っていたんですけど、映画っぽい空気感が感じられる作品で、単純に面白いなと思いました。 「原作です」って言われて読むと、どうしても映画に変換しようと考えながら読まざるを得ないので、なかなか楽しみきれなかったり、仕事モードでやっちゃうことも多いんですよね。

でも、ネムルバカはそもそも1巻分の物語なので、映画にするとちょうど2時間分というか。短編小説1つ分ぐらいを映画にするのが適していると誰かが言っていて、そういう情報量のバランスも映画にしやすいし、引き算せずに、むしろ面白い要素を映像で足していける作品だなと思いました。 原作を読んでいて、単純に漫画としてのコマ割りやコメディセンスに自分と近しいものを感じて、面白く読めました。

【実写化ならではのこだわり】原作ファンからルカ・柚実の納得感を得られるかどうか

Q:漫画原作の作品を映画化するということで、どういうところにこだわって撮られましたか? 阪元裕吾監督 「自分の映画なんで」みたいなことを言うとするじゃないですか。「阪元裕吾、俺の映画や!」みたいな。そういった映画を作ったとしても、「源は原作にある」というところだけはずっと気をつけていました。 どんなに「俺や!」みたいな気持ちがあったとしても、間違っているとまでは言わないですけど、「人様の名前を借りて作っているんだぞ」という気持ちがずっとあって、オリジナル作品とは全然違う気持ちで挑んでいましたね。 何よりも、「俺のやから」みたいな自分の作家性があるとは思いつつも、原作ファンの皆さんが納得いくといいますか。漫画の読後感だったり、面白さを阪元テイストに入れ替えた、みたいな褒められ方をしても別に嬉しくないなと思って。

まず、原作を読んでいたファンの人を面白がらせるために、最初にルカと柚実さん2人のルック(ポスタービジュアルなど)が違うなってなったら多分もう観に来てくれないというか、原作ファンのみんなを悲しませることになると思ったので、キャスティングからポスターデザインやロゴなど、この空気感を損なわないようにしようという思いがありました。 そこが一番こだわったところです。

【特にこだわったシーン】平祐奈・久保史緒里とも話し合った印象的なコメディ要素とは?

Q:原作を読んで、このシーンは絶対に撮りたいと思った場面と、実際に撮り終えたときの感想をお聞かせください。 阪元裕吾監督 「ちゃんとコメディをやらないといけないな」と思っていたので、炊飯器をぶちまけるシーンや最初の天丼のくだりとか、漫画だったら、集中してどんな物語でも活字と絵でそこにある世界が作れるような場面を撮りたいなと思いました。 映画だったら広がっている世界が自動的に進んでいくっていうところで、お金がかかっている方が目に見張るものがあるし、低予算で、スマホで撮ったような映像だと集中力がどんどん削れていっちゃうみたいなことがあるじゃないですか。 でも、そうじゃない映画にしなきゃいけないというか。そこに挑戦する映画にしなきゃいけないっていうところで、ああいう天丼がどうのとか炊飯器をぶちまけてしまうとか、そういうところをどれだけ事件として面白く撮れるかがすごい挑戦だったなとは思っていて。 中身がない天丼を食べるシーンを撮ってみたときは「これが映画の最初?」って、すごく不安だったんですけど。スタッフと平さん(平祐奈)、久保さん(久保史緒里)ともよく話した結果、原作の空気感というか、間の抜けた感じがこれから続いていく映画であることを見せられたシーンになったと思います。

【ライブシーン】目指したのは学生時代に通ったライブハウスの空気感

Q:ライブシーンも登場しますが、音楽映画としてこだわった部分についてお聞かせください。 阪元裕吾監督 後半にある、規模の大きい方のライブシーンは割とスタッフさん任せで、僕はわかっているふりをしながら撮っていました。 荒い方、地下ライブのシーンは、中学生や高校生の頃に自分がめっちゃ行っていたので、あの空気感というか、いい意味で今は失われてしまった排他的な場所というか、ここで息ができる人たちの空気感が出ればいいなと思って撮りました。 何でもすぐに繋がろうとする人を批判するわけじゃないですけど、繋がりたい、みたいな人は多いじゃないですか。柚実さんもそうだったんですけど、一人でライブに行って音楽を食らう、それで一人で帰るみたいな、排他的がゆえに心地良い場所が作れたら面白いなと。 ライブハウスのシーンは楽しかったですね。 いっぱい声も出しましたし。

【監督にとっての駄サイクル】ルカのように、モラトリアムから抜け出した経験

Q:本作に登場する“駄サイクル”という言葉が印象的でした。監督ご自身も、何かの“駄サイクル”にハマった経験はありますか。

阪元裕吾監督 自分はどっちかっていうと、割とルカ側っていうか。ルカ側どころか、この映画に出てくるプロデューサーたちのような、嫌な感じの連中に迎合していった訳ではないですけど、ああいうステップで僕は早々に進んできた人間なので。

でも“駄サイクル”があったのはすごい覚えています。通っていた京都の芸大が、先輩が神で、先生が王様みたいなそういう場所で。その、モラトリアムをひたすら迎合してくれる京都の空気が僕にはあんまり合わないなと感じていました。 家も、学費を出してもらうまでが精いっぱいで、留年だの、親の金で映画を撮るみたいな、そういうノリはなかなかできない学生だったので。4年生のうちにどんだけ結果を残せるか、すごく生き急いでいて。イラつきながら、周りとも喧嘩したり孤立したりしながらずっと映画を撮っていました。 4年生のときに、異常なんですけど4本ぐらい映画を撮って。でも4本でも撮らないと大学出た後どうするんだ、と不安で仕方がなくて。そういうペースで映画を作っていたので、結構“駄サイクル”とは真逆の人間として生きてきたと思いますね。 “駄サイクル”が悪いとは思わないですけどね(笑)。いろんな生き方があると思うので。

モラトリアムの渦中でもがくふたりの女子大生を描く『ネムルバカ』

『ネムルバカ』は、心地良さと焦りが同居する“大学生”という不思議な時間の中で、自分らしさを見つけようともがく若者たちを描いた傑作青春ストーリー。 本作は、夢を追い続けている人、夢を諦めてしまった人、そもそも夢なんていうものが見つからない人…どんな人にも刺さるものがある映画です。 何をしてもしなくとも、日常は続いていきますが、ルカや入巣が繰り広げる他愛もない会話や続いていく物語が、観る者にとって、日常と向き直るきっかけとなる作品でもあると思います。 共感できる普遍的な思いや身近にいそうなキャラクターが多く描かれている本作。ぜひ、劇場という非日常的な空間で、日常を思い返しながら楽しんでください。 ※インタビュー取材の模様を撮影した動画コンテンツをYouTubeのciatr/1Screenチャンネルで公開中。監督から、映画をより楽しんでもらうためのメッセージも収録されているのでお楽しみに。 ▼取材・文:宮澤優香

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)