『ひゃくえむ。』岩井澤監督のおすすめ映画3選!「今、観てほしい」と語る隠れた名作を洋画・邦画・アニメ映画編で紹介

2025年9月より全国で絶賛公開中の劇場アニメ『ひゃくえむ。』。原作の核心を丁寧にすくい上げつつ、アニメーション映画として新たな表現を獲得した本作は、まさに“体感型スポーツ映画”の新たな金字塔といえる作品です。 今回の公開を記念して、監督・岩井澤健治氏に特別インタビューを実施。映画監督を志したきっかけから、観客として心を動かされる作品との出会いまで──岩井澤監督の映画観に迫る貴重な内容となっています。 さらに、岩井澤監督が「今、ぜひ観てほしい」と語るおすすめの3本を、邦画・アニメ映画・洋画の3ジャンル別にご紹介いただきました。 ※インタビュー取材の模様を撮影した動画コンテンツをYouTubeのciatr/1Screenチャンネルで公開中!

劇場アニメ『ひゃくえむ。』作品概要・あらすじ

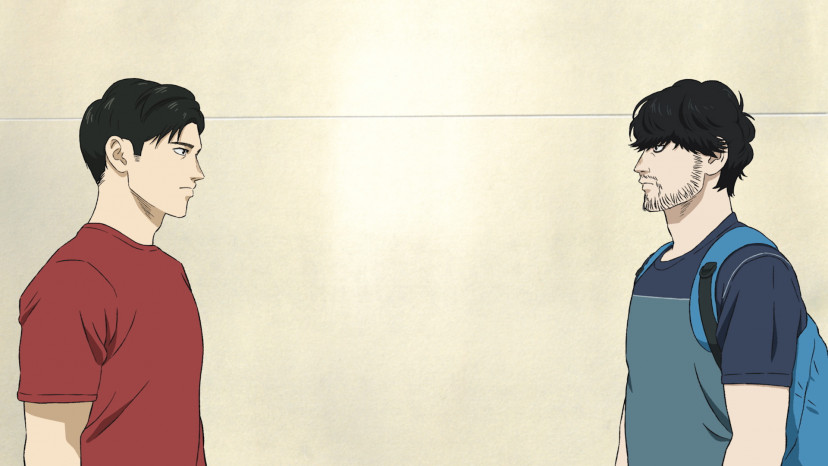

監督は2020年の長編第1作『音楽』で国内外から高く評価された岩井澤健治監督。原作は『チ。 -地球の運動について-』の漫画家・魚豊。 陸上競技の世界で「100m」という輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いたスポーツ漫画『ひゃくえむ。』をアニメーション映画化。松坂桃李がトガシ、染谷将太が小宮の声を演じ、共演には内山昂輝、津田健次郎、高橋李依、種﨑敦美、悠木碧ら豪華声優陣が名を連ねた。

岩井澤健治監督プロフィール

1981年東京都生まれの映画監督。高校卒業後、石井輝男監督のもとで実写映画を学び、独学でアニメーション制作を始める。代表作『音楽』(2020年)は大橋裕之の漫画を原作に、約7年をかけて全編ロトスコープ技法で制作。実写の演技を基に1枚ずつ手描きで再構築し、脚本・作画監督・編集を自ら手がけた。 青春の衝動と創作の熱を描いたその独創的な映像表現は、アヌシー国際アニメーション映画祭やオタワ国際アニメーション映画祭などで高く評価され、国内外で大きな話題を呼んだ。最新作『ひゃくえむ。』(2025年、原作・魚豊)では、実写とアニメの境界を超えた新たな表現に挑んでいる。

岩井澤監督短編集

『福来町、トンネル路地の男』

『嘆きのアイスキャンディー』

『ひゃくえむ。』岩井澤監督が語る制作秘話はこちら

岩井澤健治監督のおすすめ映画3選

洋画編:『バーフライ』(1987年)

岩井澤監督 まず必ず名前を挙げるのが、『バーフライ』という作品ですね。これは本当に自分の好みにぴったり合った映画で、人に強くおすすめするというよりも、「自分にとって特別で愛おしい作品」という感覚です。観る人によって好みが分かれるかもしれませんが、僕にとっては間違いなく大切な1本です。あまり知られていない作品なので、ぜひ一度観てほしいと思います。 タイトルの通り、主人公は“バーフライ”――バーを転々としながら生きるアルコール依存症の男です。最初の登場シーンからすでに酔っ払っていて、酒を飲んでは喧嘩をするような、どうしようもない人間なんですが、実は詩人でもある。 見た目もだらしないし、キザな台詞を吐くような男なんですけど、どこかロマンチストなんですよね。そのバランスがとても良くて、映画全体に独特の魅力があります。中年の男と、同じくバーで出会う中年の女性――彼女もアル中で、ダメ人間同士が惹かれ合うという設定なんですけど、それを決してドラマチックに描かない。 派手なロマンスでもないのに、2人の関係がとても人間らしくて、静かに心に残る。そこがたまらなくいいなと思うんです。

アニメ映画編:『ユンカース・カム・ヒア』(1995年)

岩井澤監督 2本目はアニメーション作品から選びたいと思います。『ユンカース・カム・ヒア』という作品ですね。この映画も特別にドラマチックなわけではなく、どちらかというと静かで地味な物語です。小学生の女の子と、彼女の飼い犬・ユンカースが主人公で、そのユンカースが人間の言葉を話すという設定なんです。設定自体は珍しいものではないのですが、この作品には他にはない魅力があります。 物語は、女の子の家庭の問題――父親と母親の関係が少しうまくいっていなかったり、子どもながらに寂しさを抱えていたり――そうした普遍的なテーマを描いているのですが、決して暗くならない。 むしろコミカルで、ところどころファンタジーのような軽やかさがあって、とても丁寧に作られているんです。例えば、家政婦の女性が歌いながら料理をするシーンがあったりして、そういう何気ない場面をじっくり見せるところに、この作品の豊かさを感じます。 自分の作品に直接的な影響があるかは分かりませんが、「ここを見せたい」というポイントにしっかり力を注いでいるところが印象的でした。ストーリーの起伏は大きくないのに、1カットの積み重ねでメリハリを作っている。その演出の巧みさにすごく惹かれました。 説明が難しい作品なんですが、表現がとても豊かで、観るたびに新しい発見があります。ただ、あまり知られていない作品でもあり、今はサブスクリプションでも配信されていないかもしれません。 本当に観る機会が限られている映画なので、もし興味を持ったら、ぜひ探して観てほしいですね。

邦画編:『FRIED DRAGON FISH』(1996年)

岩井澤監督 3本目は、岩井俊二監督の『FRIED DRAGON FISH』ですね。これは自分の原体験にも繋がる作品で、深夜ドラマとして話題を呼び、その後に劇場公開もされた1時間ほどの作品です。枠としてはドラマなんですが、内容はとても映画的で、「こんなに面白い作品があるんだ」と強く印象に残りました。 実はこの作品も、父が録画していたビデオコレクションの中の1本でした。限られた予算の中で、アイデアと構成で勝負している感じがすごく魅力的で、ちゃんとオチがついていて全体がきれいにまとまっている。 お金をかけなくても、工夫次第で面白いものが作れるんだということを、この作品で初めて実感しました。 当時の自分は漫画が大好きで、少しマニアックな作品をよく読んでいたんですが、『FRIED DRAGON FISH』にはどこか“漫画的なキャラクター造形”の面白さも感じました。 観たのは高校2年か3年の頃だったと思いますが、「映画ってこういう形でも作れるんだ」と思わせてくれた作品であり、自分が映画を作りたいと思うようになったきっかけのひとつでもあります。今でも、「いつかこんな作品を自分も作りたい」という気持ちが心の片隅に残っています。

岩井俊二監督の初期作品は、『FRIED DRAGON FISH』や『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』『ゴーストスープ』など、1時間ほどの尺で綺麗にまとまったものが多いんですよね。どの作品にも、物語の最後に小さな“オチ”があって、それが心地よくストンと落ちる。 その感覚がすごく好きで、「自分もこういう風に物語を締めくくれる映画を撮りたい」と今でも思っています。

【映画の原体験】『ブレードランナー』と『鬼畜大宴会』という対極の作品に惹かれて

Q:映画の原体験についてお聞かせください。

岩井澤監督: 映画監督を目指すきっかけになったのは、高校時代に観た『ブレードランナー』でした。それまでは映画をほとんど観る習慣がなく、金曜ロードショーをたまに観る程度。映画館にもほとんど行ったことがありませんでした。 そんな自分が、『ブレードランナー』を観たときに「SFなのに地味」という点に強く惹かれたんです。SFといえば派手なアクションという印象があったので、「こんな静かで重厚なSFがあるんだ」と驚きました。それが自分にとっての“映画の原体験”だと思います。

Q:『ブレードランナー』は、どのようなきっかけでご覧になったのですか? 岩井澤監督:

父がVHSに録画していた映画の中にあったんです。当時は深夜に映画がよく放送されていて、家には録りためたビデオがたくさんありました。高校3年の夏、野球部を引退して初めて時間ができたときに、「何か観ようかな」と思って手に取ったのが『ブレードランナー』でした。 それを観て衝撃を受けて、「自分も映画を作りたい」と思ったんです。そこから一気に映画にのめり込み、映画館にも通うようになりました。

映画を作るには自主制作という道があるらしい、と調べて観たのが熊切和嘉監督の『鬼畜大宴会』でした。今振り返っても、あれは自主制作とは思えないほどクオリティが高い作品です。『ブレードランナー』に続いてあの作品を観たのは、今思うとかなり極端な流れですよね(笑)。 でもその振れ幅の大きさに衝撃を受けて、「映画ってこんなに幅があるんだ」と実感しました。その体験が、自分の中で映画への情熱を決定づけた瞬間だったと思います。

【鑑賞者として惹かれる作品】衝撃を与えてくれる映画を求めて

Q:鑑賞者として惹かれる作品についてお聞かせください。 岩井澤監督: 映画を意識的に観るようになってから、今でも自分の中で「観たい」と思う作品は、やはり“その作品でしか体験できない何か”があるものですね。 同じようなストーリーや表現ではなく、「この作品にしかない映像体験」や「ここでしか味わえない感覚」を持つ作品に惹かれます。 映画にのめり込んでからは、そうした特別な出会いを常に求めて観てきました。衝撃を与えてくれるような作品に出会いたくて、夜な夜なレンタルビデオを借りて観ていた時期もあります。当時はお金もなかったので、映画館に頻繁に通うというよりは、家で何本もビデオを観ながら、ひとつひとつの映像体験に心を震わせていました。

【監督としての映画の鑑賞視点】クリエイター目線で観てしまう

Q:監督になられてから、映画を観る視点に変化はありましたか? 岩井澤監督: 自分で作品を作るようになってからは、どうしても多少クリエイター目線で観てしまうようになりました。表現として「ここは中途半端だな」と感じるときは、「やりたかったけど何か事情があってできなかったのかな」と思ってしまうことがあります。 そういう風に考えてしまうと、もうその作品には深くのめり込めていないんですよね。結果的に、純粋な鑑賞者としてはあまり楽しめていないのかもしれません。

【注目している監督】『無名の人生』鈴木竜也監督の印象

Q:岩井澤健治監督が、現在注目されている監督についてお聞かせください。 岩井澤監督: 『無名の人生』の鈴木監督は短編を拝見したのですが、自分もアニメーションを作っていることもあり、これまで多くの短編アニメーションを観てきました。その中でも、鈴木監督の作品はアプローチの仕方がまったく違っていて印象的でした。

短編アニメーションというと、どうしても“動きをいかに格好良く、豊かに見せるか”という方向に寄りがちなのですが、鈴木監督の作品は“動き以外の部分”で見せてくるんです。 そこが逆にとても目を引きました。作り方も非常に映画的で、「この監督はきっと映画が本当に好きなんだろうな」と感じさせられました。 特に日本の短編アニメーション作家の中で、ここまで映画的なアプローチをしている方はあまり多くないので、強く興味を惹かれましたね。

【映画監督を続ける理由】「やりたい」と思える題材・作品がある限り

Q:『ひゃくえむ。』と絡めて、岩井澤健治監督が“監督を続ける理由”についてお聞かせください。 岩井澤監督: もともとは「自分の作品を作りたい」という思いから始まりました。紆余曲折を経て、今はアニメーション監督として活動していますが、いまも「作りたい」と思える題材や表現が自分の中にあるので、続けているのだと思います。その“やりたい”という気持ちが強くあるうちは、自然と作品を作り続けていくと思います。

ただ、自分が本当に表現したいものがなくなったときに、もし誰かから「こういう企画をやりませんか?」と誘われたら、果たしてそれをやりたいと思えるのか――それは正直まだ分からないです。監督という仕事は、自分のやりたいことだけを常に形にできるわけではありません。

今回『ひゃくえむ。』のお話をいただいたときは、もともと原作の魚豊さんに強い興味を持っていたこともあり、「これはやってみたい」と素直に思えました。けれど、まったく知らない原作や題材だった場合、それを受け取ってから興味を持てるかどうかが大事だと思います。 そこに興味を感じられなければ、たぶん続けていくことは難しい、まだそこの域に達してないので。

「誰かの“始まり”のきっかけになれたら——それが映画監督としての幸せ。」

Q:映画監督として一番幸せを感じる瞬間についてお聞かせください。 岩井澤監督: 今まさに『ひゃくえむ。』が公開中で、多くの方に観ていただき、感想を拝見する機会が増えました。中でも印象に残っているのは、「子どもと一緒に観に行ったら、上映後にその子が映画の真似をして走り出した」というような感想です。クラウチングスタートの姿勢を取って、そのまま劇場を飛び出していった――そんな話を聞くと、本当に「良かったな」と思います。 自分自身もそうでしたが、今の中学生や高校生、小学生など、若い世代の人たちに少しでも影響を与えられる作品を作りたいという思いがありました。『ひゃくえむ。』も、そうした「きっかけになる映画」であってほしいと思っています。

たとえば、それを観て陸上を始める子がいたり、映画の面白さに触れて「映画監督になりたい」と思ってくれたり――。そんなふうに、誰かが何かを始めるきっかけになれたとしたら、それが自分にとって一番幸せな瞬間です。 少し真面目な話になりますが、そういう「何かを動かす力」を持つ映画を作れたと感じられるとき、心から嬉しく思います。 ▼取材・文:増田慎吾

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)