岩井澤監督に聞く『ひゃくえむ。』制作秘話!「財津か?小宮か?」オリジナル演出の意図とは?

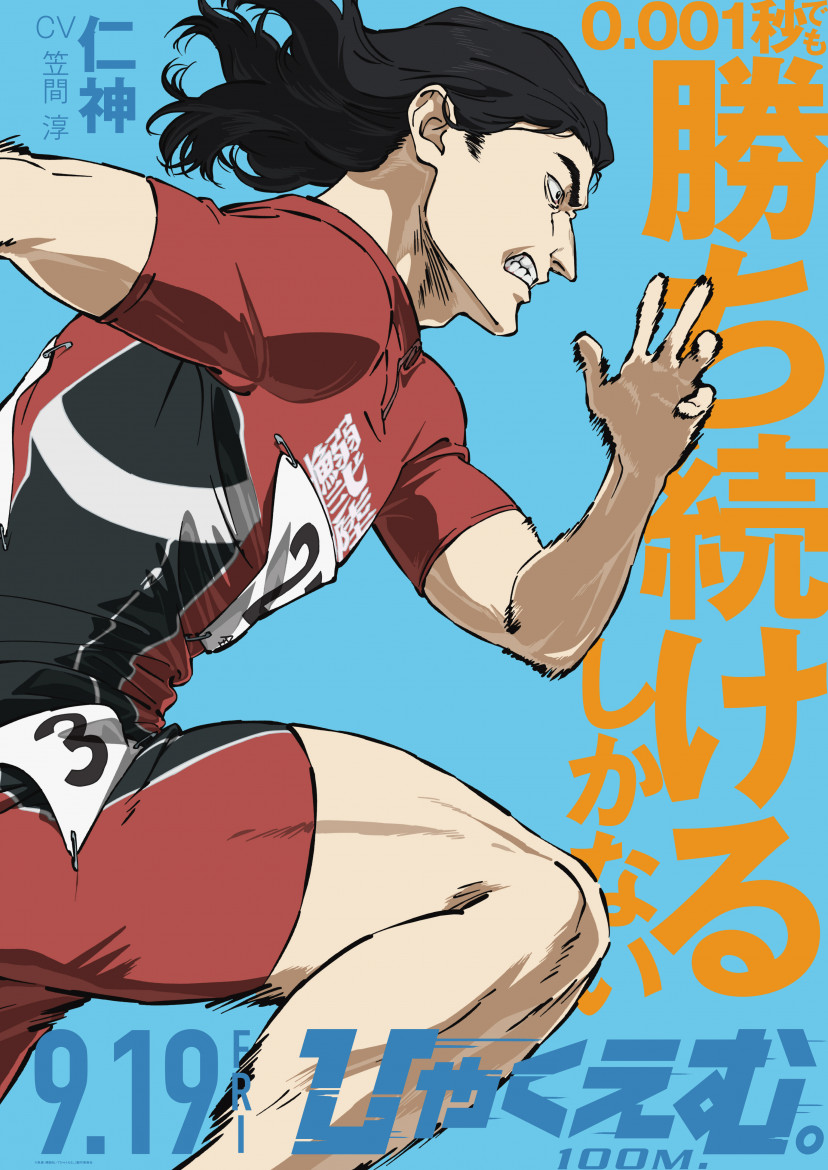

魚豊による同名漫画を原作とした劇場アニメ『ひゃくえむ。』が、2025年9月19日より絶賛公開中です。原作の熱をそのままに、アニメーションならではの表現で再構築された、新たな傑作スポーツ映画が誕生しました。 公開を記念し、岩井澤健治監督にインタビューを実施。原作をどのようにアニメーション映画として昇華させたのか、そして名シーンのひとつ「財津か?小宮か?」に込められた演出意図とは何か――。 作品誕生の舞台裏から、監督の創作哲学まで、じっくりとお話を伺いました。 ※インタビュー取材の模様を撮影した動画コンテンツをYouTubeのciatr/1Screenチャンネルで公開中!

タップできる目次

- 劇場アニメ『ひゃくえむ。』作品概要・あらすじ

- 【制作経緯】『ひゃくえむ。』映画化のオファー前から魚豊作品に惹かれていた

- 【映画化する上でのこだわり】試合前から戦いは始まっている

- 【原作のまま描いた部分と描かなかった要素】映画的表現に昇華するためにモノローグを省略

- 【オープニングシークエンスの制作秘話】壁画のようなオリジナルのOPはチーム制作の賜物

- 【泣く泣く入れられなかった原作の名エピソード】仁神の高校時代のエピソードが描かれなかったのはなぜ?

- 【自主制作との違い】大規模作品でも貫かれた岩井澤監督ならではの制作スタイル

- 【声優キャスティングへのこだわり】とにかく上手い俳優をキャスティングしたかった

- 【走るシーンのこだわり】実際のアスリートの動きを3DCGで再現

- 【岩井澤監督の作家性】「財津か?小宮か?」オリジナル演出に込められたユーモア

劇場アニメ『ひゃくえむ。』作品概要・あらすじ

| 上映時間 | 106分 |

|---|---|

| 監督 | 岩井澤健治 |

| 脚本 | むとうやすゆき |

| 原作 | 魚登 |

| 声優キャスト | 松坂桃李 , 染谷将太 , 笠間淳 , 高橋李依 , 津田健次郎 , 内山昂輝 |

| 主題歌 | Official髭男dism「らしさ」 |

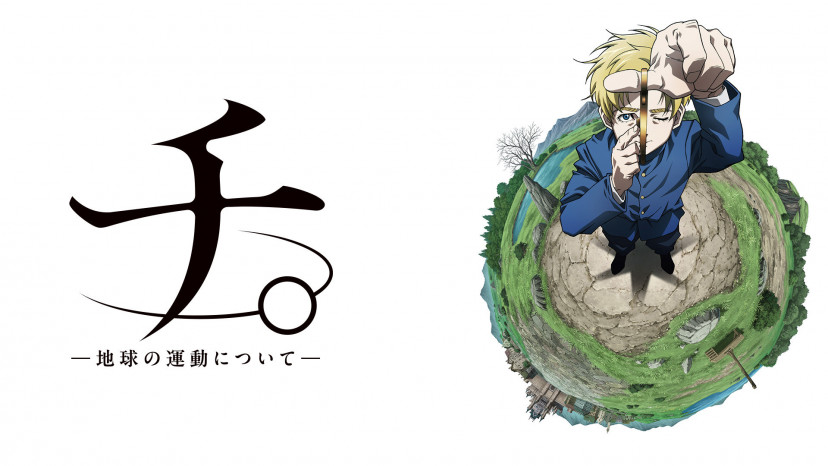

監督は2020年の長編第1作『音楽』で国内外から高く評価された岩井澤健治。原作は『チ。 -地球の運動について-』の漫画家・魚豊。 陸上競技の世界で「100m」という輝きに魅せられた者たちの狂気と情熱を描いたスポーツ漫画『ひゃくえむ。』をアニメーション映画化。松坂桃李がトガシ、染谷将太が小宮の声を演じ、共演には内山昂輝、津田健次郎、高橋李依、種﨑敦美、悠木碧ら豪華声優陣が名を連ねた。

岩井澤健治監督プロフィール

| 生年月日 | 1981年 |

|---|---|

| 出身地 | 東京都 |

| フィルモグラフィー | 『音楽』(2020年) 『無名の人生』(2025年)※プロデューサー 『ひゃくえむ。』(2025年) |

1981年東京都生まれの映画監督。高校卒業後、石井輝男監督のもとで実写映画を学び、独学でアニメーション制作を始める。代表作『音楽』(2020年)は大橋裕之の漫画を原作に、約7年をかけて全編ロトスコープ技法で制作。実写の演技を基に1枚ずつ手描きで再構築し、脚本・作画監督・編集を自ら手がけた。 青春の衝動と創作の熱を描いたその独創的な映像表現は、アヌシー国際アニメーション映画祭やオタワ国際アニメーション映画祭などで高く評価され、国内外で大きな話題を呼んだ。最新作『ひゃくえむ。』(2025年、原作・魚豊)では、実写とアニメの境界を超えた新たな表現に挑んでいる。

岩井澤健治監督が選ぶおすすめ映画3選

【制作経緯】『ひゃくえむ。』映画化のオファー前から魚豊作品に惹かれていた

Q. 『ひゃくえむ。』の原作を読んだ際と、監督オファーが来た時の感想についてお聞かせください 岩井澤監督 最初に魚豊さんの『チ。―地球の運動について―』を読んでいました。近所の本屋に行った時、平積みされている表紙がすごくインパクトがあって、「なんだこの作品は?」と強く惹かれて。しばらくして単行本の2巻、3巻が出るたびに気になって、話題にもなってきたので読んでみたら――すごくハマってしまいました。

もちろん、これまでにも「面白い」と思う漫画はたくさんありましたが、「チ。」には“新しさ”を感じたんです。「すごく新しい作家が出てきたな」と思いました。そういう感覚ってなかなかないんですよね。そこから魚豊という漫画家に強い興味を持って、「他にどんな作品を描いているんだろう?」と調べたら、『ひゃくえむ。』という作品があって。

「チ。」の前の作品なんだと知りました。『ひゃくえむ。』は全然違うテーマで、陸上――特に短距離走を扱っている。「チ。」が地動説を扱った話なので、題材も時代もまったく違う。「スポーツものなんだ」と思って読んでみたら、これがまた驚きました。 普通、デビュー作って初々しかったり、「ああ、デビュー作だな」という安心感のようなものがあるじゃないですか。でも『ひゃくえむ。』は最初からすごくとんがっていて、かなり攻めた表現をしていた。「この人は本当にすごいな」と思いました。 ちょうどその頃、魚豊ブームになっていたタイミングで、2週間くらい経った頃にポニーキャニオンのプロデューサー・寺田さんから「一緒にやりたい作品がある」と連絡をいただいて。

最初の打ち合わせで「実は『ひゃくえむ。』という作品で」と言われて、「まさに今読んだばかりの作品だ!」と驚きました。寺田さんとしては「まず原作を読んでもらってから……」という流れを想定していたのかもしれませんが、すでに読んでいたので話がとてもスムーズでした。 『ひゃくえむ。』を最初に読んだ時、自分が映像化するというイメージは全くなかったんです。でもオファーが「アニメ映画で」という話だったので、「映画の尺に収めるにはどうすればいいか」と考えました。 テーマは陸上、それも短距離100m。ただ走るだけの競技なので、映像化するのはすごく難しいと思ったんです。そのあたりの話を、最初の段階で具体的にしましたね。「自分がやるならどう作れるだろう?」と考えました。

【映画化する上でのこだわり】試合前から戦いは始まっている

Q. 原作をアニメーション映画化する上でこだわった点についてお聞かせください 岩井澤監督 同じ原作でも、作る人によって描き方は当然変わります。だから自分の中では「監督の色」が作品にプラスになるなら絶対出した方がいいと思っています。原作付きの作品でも、自分なりの映画としてどう形にできるかを考えていきました。

自分だけ好きなようには作りたくない、エンタメとして観客を楽しませるには?

それと、自分は映画を作る時に「エンタメにしなければ」という意識がすごくあります。自分だけが好きなように作って、興味ある人だけ観ればいい――というのは、あまりやりたくない。 100m走をテーマにした作品は、スポーツものとしても珍しいですよね。普通のスポーツ映画だと、試合のシーンが一番の見せ場になる。でも『ひゃくえむ。』の場合、100mは10秒で終わってしまう。試合をどう「見せ場」にするかが難しいと思いました。 だから、「どうすればエンタメとして面白くできるか?」をすごく考えました。 原作の魅力はもちろんありますが、映画に落とし込む時に「映像化する意味のある形」にできるかどうか。そこを考えた時、まず「陸上の試合を生で見たことがない」と気づいたんです。そこでシナリオや構成を考える前に、実際に陸上の大会を観に行ってみました。

試合前の準備シーンをたっぷり描くことで豊かな表現になる

100mの試合が始まる時、選手たちが入場してスターティングブロックをセットして、アップをして……。試合までのその流れを見て、「ここからもう試合が始まっている」と感じたんです。でもこの“試合前の流れ”って、物語上では基本的に描かれない。地味だし、ストーリー的に不要と思われて切られてしまう部分なんですよね。 けれど、実際に生で見た時、ここにすごくドラマを感じた。普段テレビで見る100m走は、スタート直前からゴールまでのほんの10秒。でも実際の現場では、その前からすでに選手たちの緊張や集中が高まっていて、そこから“勝負”が始まっている。 だから、映画でこの部分をたっぷり見せたら、すごく豊かな表現になると思いました。スタートまでの時間をじっくり見せて、スタートしたらゴールまで一瞬で終わる。そのメリハリが、映画としてのリズムにもなるし盛り上がりも作れる。 「試合が始まる一瞬」に観客の集中を引き寄せられると思いました。その構成を思いついた時、「これは映画として意味のある作品にできるかもしれない」と感じたんです。

【原作のまま描いた部分と描かなかった要素】映画的表現に昇華するためにモノローグを省略

Q:映像化するうえで原作から描いた部分と描かなかった部分についてどのように決めたのかお聞かせください。 岩井澤監督: 当然、映画としては尺の枠に収める必要がありました。そこでまず、自分が観る立場になった時に「どんな条件なら観ようと思うか」を考えました。 自分自身、2時間を超える映画となると、少し観るのを躊躇してしまうところがあるんです。よほど話題性がない限り、例えば2時間半の映画だと「ちょっと長いな」と思ってしまう。最近のアニメーション映画でも、2時間を超えると“長い映画”という印象がありますよね。 なので、まず最初に「100分前後に収めたい」と決めました。これは構成を考える前の段階で、はっきり意識していたことです。原作は単行本で全5巻あり、そのエピソードをすべて描こうと思えば120分くらいにはなる。 もっと描ける部分もたくさんありましたが、それよりも「観やすくする」ことを優先しました。そこが自分の中では大きなポイントでした。原作を“忠実に”描くことが、この映画にとっても、原作にとっても良いとは限らない。 むしろ中途半端になってしまう可能性があると思ったんです。だから自分の中では、「映画は映画としての魅力」を追求する方向で進めました。

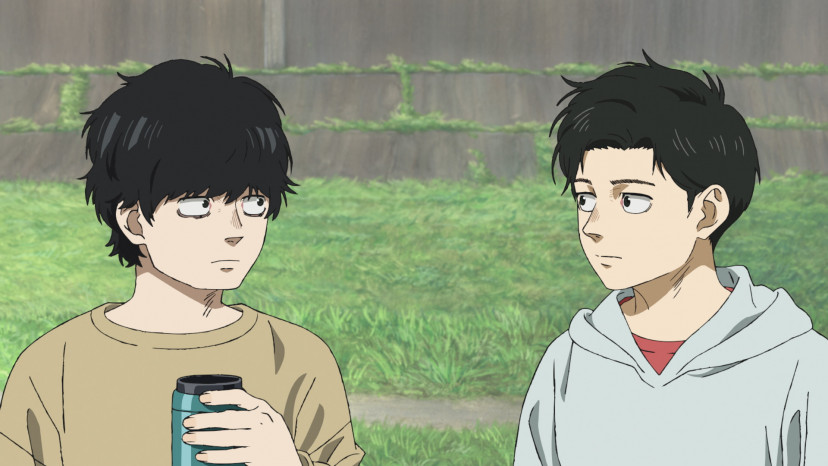

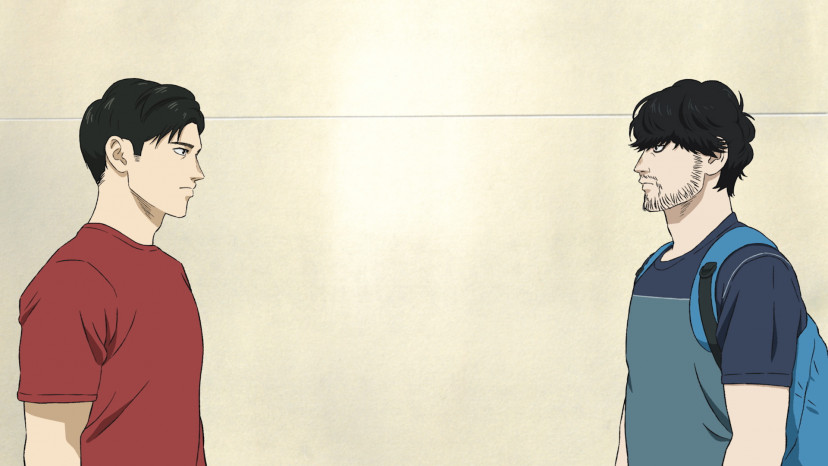

トガシと小宮の物語に焦点を当てた

削ぎ落としてシンプルにした結果、焦点を当てたのはトガシと小宮――この2人の物語でした。原作には仁神(にがみ)というキャラクターのエピソードもたっぷり描かれていて、そこに陸上という競技の“残酷さ”のような部分もあります。 映画ではそのあたりを描ききれなかったところもありますが、それは原作の魅力として残しておくべきだと思いました。

むしろ映画は、『ひゃくえむ。』という作品の“導入”になってもいいと考えています。映画を観て面白いと思った人が、「原作には描かれていないエピソードもあるんだ」と興味を持ってもらえる――そういうきっかけになる映画であればいいなと。 そうやって原作をお借りして作ることで、作品としてのフィードバックもできるし、観た人が『ひゃくえむ。』という世界の広がりを感じてくれたら嬉しい。映画では描ききれない部分もたくさんありますが、そうしたエピソードを“こっそり削る”ことで、映画としての構成がより整理され、トガシと小宮の物語に集中できました。 高校生編などもその一例です。結果的に映画的な構成がしやすくなり、かなり早い段階で「この方向でいこう」と決めることができました。

モノローグを削ぎ落とし、より観客に委ねる映画的表現に

もう一つ、大きな違いとして意識したのは、モノローグの扱いです。原作漫画ではキャラクターの心情をモノローグで丁寧に描いています。ただ、自分の中ではそれは“漫画的な表現”だと思っていて、映画でそのまま踏襲する必要はないと感じました。 映画には音や色、時間のコントロールなど、表現の幅が広がる要素がたくさんあります。だから、言葉にしなくても伝えられる――それがまさに映画の強みだと思っています。できるだけ説明的にならないようにしつつ、観る人に委ねる部分を大事にしました。 感じてもらう、想像してもらう。自分が映画を観る時も、そういう作品の方が印象に残るんです。観終わったあとに「今のってどういう意味だったんだろう?」とか、「あのシーンは何を示してたんだろう?」と考える――その余韻が心に残る。 自分もそういう経験をたくさんしてきたので、今回の映画でも観た人にそう感じてもらえたらいいなと思いました。気になったら原作を読んでもらってもいいし、深読みしてもらってもいい。それが観る人の感情を豊かにするきっかけになるんじゃないかと思っています。

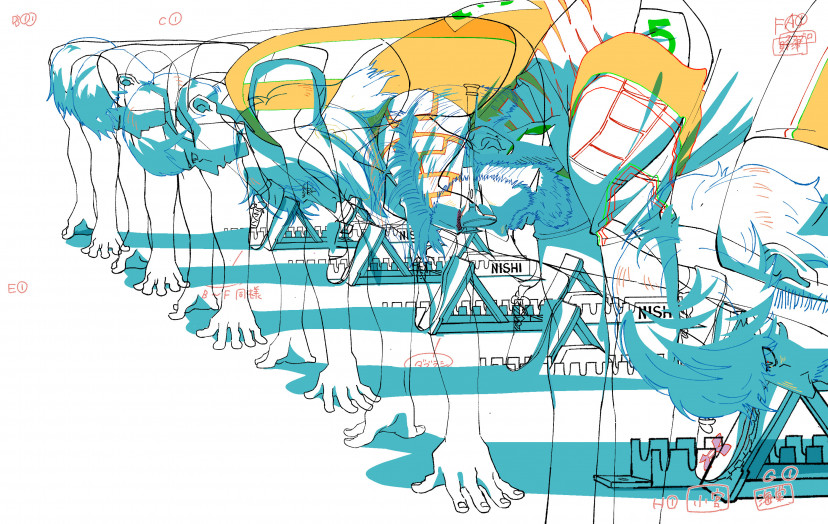

【オープニングシークエンスの制作秘話】壁画のようなオリジナルのOPはチーム制作の賜物

Q. 映画オリジナルのOPシーンが印象的でした。原作にはない部分で、監督が加えられた演出の意図をお聞かせください 岩井澤監督 あのオープニングは、アニメーション作家の山田さんにお願いしました。自分としては、映画の導入から“掴み”が欲しいと思っていたので、最初はあえて全く違うタッチのアニメーションで始めたいと考えたんです。 あのシーンは、自分が絵コンテを細かく描いて依頼したというよりも、「こういう意図で映画を始めたいです」というイメージを何度か打ち合わせで共有して、あとは山田さんにおまかせする――という形でお願いしました。 結果として、とても印象的な導入になったと思います。映画全体のトーンともいい意味で距離があり、観客の意識を一気に作品世界へ引き込むことができたと感じています。

今回の作品では、脚本家のむとうさんにもお願いしました。自分ひとりで全てを創造することが必ずしも良いとは思っていなくて、むしろいろんな視点があった方が作品は豊かになると考えています。 キャラクターデザイン兼総作画監督の小嶋さん、美術監督の山口さんをはじめ、多くのスタッフがアニメーション制作に関わってくれました。それぞれが持っている感性や経験、技術、そしてアイデアを持ち寄り、それらを最終的にひとつの形にまとめていく――それが監督としての役割だと思っています。 だからこそ、自分以外の人のアイデアをどんどん取り入れていきました。自分ひとりでは絶対に思いつかないような表現や展開もたくさんあって、それが作品に厚みを生み出してくれたと感じています。 せっかく多くの人が関わる作品なので、それぞれの知識・経験・技術をできるだけ活かすことが大切だと思っています。オープニングを山田さんに“丸ごとお任せする”というやり方も、まさにそうした考え方のひとつの形だったのかもしれません。

【泣く泣く入れられなかった原作の名エピソード】仁神の高校時代のエピソードが描かれなかったのはなぜ?

Q. 映画尺に収めるうえで、原作から削るのを悩まれたシーンについてお聞かせください 岩井澤監督 エピソードとして入れたかったのは、映画にも登場する仁神というキャラクターのエピソードです。原作には「仁神がフライングで失格になる」という印象的なシーンがありました。 このエピソードについては、原作者の魚豊さんもインタビューで語っていて――『ひゃくえむ。』を描くきっかけになった出来事だそうです。オリンピックの試合をなんとなく観ていた時、ある選手がフライングで失格になってしまい、走ることもできずに終わってしまった。「試合で走ることすらできない」というその現実が、とても残酷で。

映画を導入として原作へ

試合が始まれば、100mはわずか10秒。その10秒のために積み重ねてきた準備、努力、精神の集中。それらすべてを懸けて大舞台に立ったにもかかわらず、走らせてもらえない――。その“残酷さ”こそが、まさに100mというスポーツの本質のひとつなのかもしれません。「魅力」という言葉は少し違うかもしれませんが、競技としての厳しさがそこにあると思います。 原作にもその印象的なエピソードがあるので、「どうにかして映像化できないか」とずっと考えていました。ただ、どうしても単体で唐突に見せるわけにはいかない。その前後にあるドラマがあって初めて成立するシーンなので。 かなり悩みましたが、結果的に今回は難しいと判断しました。どうしても自分が考える映画版『ひゃくえむ。』の構成の中にうまくはまらなかった。 でも、だからこそ――映画を観て興味を持った人が原作を読んで、そのエピソードに触れることで、さらに深く作品を感じ取ってもらえると思っています。映画でも描きたかった部分ではありますが、「泣く泣くカットした」というよりは、構成上はめられなかった、という感覚に近いです。

【自主制作との違い】大規模作品でも貫かれた岩井澤監督ならではの制作スタイル

Q. 前作『音楽』のような自主制作と比較して、本作のような大規模な作品では制作過程やスタイルに変化はありましたか? 『ひゃくえむ。』を作ってみて改めて感じたのは、基本的に自分のスタイルや作り方はあまり変わらなかったということです。一番これまでと違ったのは、より多くの人が関わる“大きなチーム”で制作した点でした。

これまでは自主制作で、自分ができるだけ多くを描かなければ、というスタンスだったんですが、今回は描いてもらう、お願いする――つまり、他の人に委ねる部分が多かった。ただ、任せるといっても、自分がやりたい表現にしっかり落とし込んでもらう必要がある。 監督として、「こういう風にしてほしい」というイメージをできるだけ明確に伝えて、それを形にしてもらうという作業ですね。当然といえば当然のことなんですが、そこがこれまでとの一番の違いでした。

一方で、それ以外の部分――つまり、自分の制作スタイルそのものは変わっていません。たとえば劇中にある長回しのワンカットのシーンなどは、自分がこれまで自主制作でやってきたことの延長にある表現です。 完成してみて、「結局自分のスタイルは変わらず貫けていたな」と思いました。制作中は特にそこを意識していたわけではなかったのですが、振り返ってみると、自分らしい作り方がそのまま生きていたなと感じます。

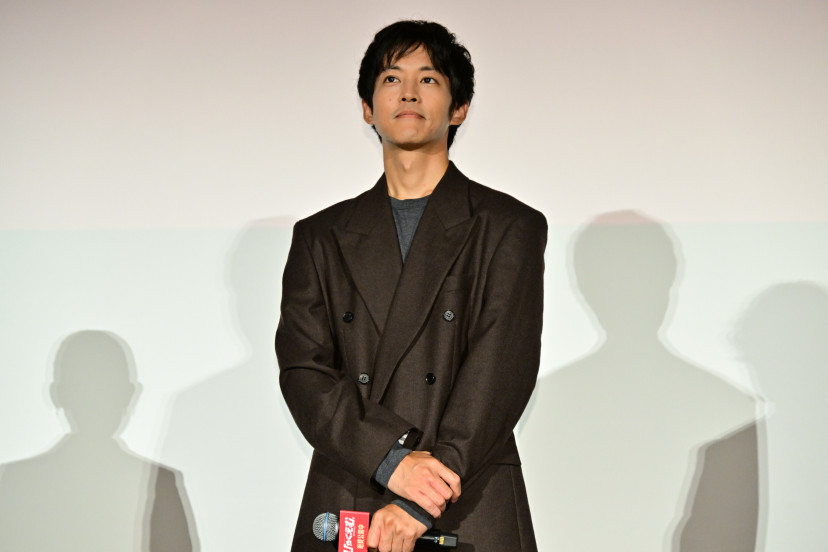

【声優キャスティングへのこだわり】とにかく上手い俳優をキャスティングしたかった

Q. 松坂桃李さんや染谷将太さんなど豪華声優陣がキャスティングされていますが、その点でこだわった点があればお聞かせください 岩井澤監督: 自分の中でこだわったのは、アニメーションは“絵”であるということを前提に考えるという点でした。改めて思ったのは、やはり声優さんというのは「アニメの絵に負けない芝居」をされる方々だということです。 普段から、絵に違和感が出ないように声をあてる技術を磨いていて、まさに“アニメの表現”としての演技を熟知している。 一方で、普段俳優として活動されている方が声優を務める作品も多いですが――正直、そういった作品を観ていて「少し物足りない」と感じることもありました。絵に声が負けているように感じてしまう時があって、そこが気になってしまい、物語に集中できなくなることもあったんです。

もちろん、俳優の方でも非常に上手な方はいらっしゃいますが、それでも声優さんの表現力というのはやはり圧倒的だと思っています。だからこそ、俳優の方をキャスティングする場合でも「上手い人にお願いしたい」とずっと話していました。 結果的に、『ひゃくえむ。』では松坂桃李さんも染谷将太さんも本当に役にぴったりはまっていて、まったく違和感なく演じられていたと思います。津田健次郎さん、内山昂輝さんもはまり役で本当に良かったです。さらに高橋李依さん、田中有紀さん、笠間淳さんも素晴らしく、全員の演技が作品にしっかりと調和していました。

松坂桃李さんが実際に泣き崩れる演技をして収録した名シーン

アフレコは全体的にとてもスムーズでした。「何度もテイクを重ねて苦労した」というようなことはほとんどなく、正直、エピソードらしいエピソードはあまりなかったくらいです。それくらい皆さんの芝居が素晴らしく、「とにかくすごく良かったです」としか言いようがありません。 ただ、録り方については少し特殊な部分もありました。本作はロトスコープ――つまり実写映像をベースにしたアニメーション――という性質上、より“実写的”な芝居を意識していました。声の演技もアニメ的な誇張より、実際の感情や体の動きを伴うリアルなお芝居に近づけたかったんです。 たとえば、松坂さんが泣き崩れるシーンでは、実際にその場で体全体を使って泣き崩れる演技をしてもらい、それを手持ちマイクで収録するという形をとりました。そうすることで、息づかいや震えといった細やかなニュアンスがリアルに録れたんです。 最終的にキャスティングも演出も、本当に理想的な形になったと思います。こんなにも全員が作品に“バチッと”はまることは、なかなかない。自分としても、「これ以上ないくらい理想的なキャスティングだった」と感じています。

【走るシーンのこだわり】実際のアスリートの動きを3DCGで再現

Q. 走るシーンや観客の声援シーンの作り込みも印象的でした。その点でこだわった点をお聞かせください 岩井澤監督 走りの描写については、ロトスコープという手法を使っているので、実は“走る”という動きはとても難しかったんです。100mの走りは本当に速いので、カメラでは追いきれない。そこでかなり早い段階から、3DCGのモデルを制作しました。 フォームの動きについては、実際の陸上選手の方々の走りを参考にしています。制作初期の段階で「そういう方向で行きましょう」という方針を固めて、役者さんが走るシーンでは、現役選手やレジェンド選手の方々に協力してもらい、キャラクターごとに合った“走り方”のアイデアをたくさん出していただきました。

3Dモデルをもとに作画をしていくという手法は、通常のアニメーション制作でもよく用いられる“3Dベース作画”の方法です。 演出面では、カット割りやアングルも意識的に“王道のアニメ的手法”を取り入れています。とはいえ、走りのシーンは本当に一瞬で終わる。試合が始まってゴールするまでの“あっという間の時間”を、観客が体感できるようにしたかったんです。 その短さこそが100mの本質であり、映像としてもその“疾走感”をしっかり伝えたいと思いました。その一瞬の中にすべてが凝縮されている――そんな体感を観客にも味わってもらえるよう、見せ方には特にこだわりました。

【岩井澤監督の作家性】「財津か?小宮か?」オリジナル演出に込められたユーモア

Q. 「財津か?小宮か?」のシーンは、原作よりコミカルで印象的でした。その演出意図をお聞かせください 岩井澤監督 自分の中では、エンタメとしての“見せ方”というものを常に意識しています。作家性というほどのものかは分かりませんが、どんなジャンルでも、どこかに“笑い”が潜んでいてほしいと思うんです。 『ひゃくえむ。』は基本的にとてもシリアスな物語です。だからこそ、物語の途中でクスッと笑えるような場面を入れたいと思っていました。あの「財津か?」「小宮か?」というやり取りも、そうした意図の中で生まれたシーンのひとつです。

観ている人がふと肩の力を抜ける瞬間――そういうものを散りばめたくて。作品全体を通して、意図的にそういった“ユーモアのエッセンス”を入れています。みんなが「財津か?」「小宮か?」と噂をしている中で、最後に海棠へと繋がっていく―― そうした流れの中に、少し軽やかなテンポを挟むことで、物語にリズムを作りたかったんです。100分という映画の中で、観ている人が飽きずに集中し続けられるよう、随所に“ちょっとした仕掛け”や“緩急のつけ方”を意識しています。

真剣なドラマの中に笑いがあることで、むしろ次の展開が引き立つ。あのシーンも、そうした流れの中のひとつのアクセントです。自分としては、常に“観る側の立場”を意識して作品を考えています。 せっかく劇場に足を運んでもらうなら、最後に「面白かった!」と思って映画館を出てほしい。そのために、どこかで観客がちょっと笑える瞬間、心が軽くなる瞬間を作る。あの場面も、まさにその考えの中から生まれたワンシーンですね。 ▼取材・文:増田慎吾

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)