木村大作の映画10選

タップできる目次

- 技術的なノウハウを知り尽くしている撮影技師

- 木村大作のプロフィール

- 1. カメラマンとしての記念すべきデビュー作『野獣狩り』

- 2. 日本映画史上、最も過酷と言われたロケ『八甲田山』

- 3. 師・黒澤明のデビュー作をリメイク『姿三四郎』

- 4. 内外のスターを結集した大作『復活の日』

- 5. 降旗康男との最初のコラボ作品『駅 STATION』

- 6. 「文芸アクション」あるいはロード・ムービー『家宅の人』

- 7. 消えゆく老兵を描いた感動作『鉄道員(ぽっぽや)』

- 8. 日本=中国合作の話題作『単騎、千里を走る。』

- 9. 木村大作の初監督作品『劔岳 点の記』

- 10. 前作の好評を受けて、完成させた監督作第2弾『春を背負って』

- 木村大作待望の新作!『散り椿』

- 木村大作は最後の本物の映画人?

技術的なノウハウを知り尽くしている撮影技師

映画におけるカメラマンは重要です。実際にファインダーを覗いて、絵を決めるのは撮影監督、あるいは撮影技師だからでしょう。 例えば、小津安二郎にとっての厚田雄春、黒澤明にとっての中井朝一、、ゴダールにとってのラウール・クタールにように、映画監督にとってなくてはならない存在でもあるのです。 また、ニコラス・ローグ、ヤン・デ・ボン、ジャック・ターナー、三村明など撮影技師出身の映画監督もいます。撮影のノウハウを知り尽くしているからこそ、転身可能なのでしょう。 日本を代表するカメラマンである木村大作もその一人です。木村大作の映画人60周年を記念して公開された『散り椿』を祝して、カメラマン=映画監督としての木村大作を紹介します。

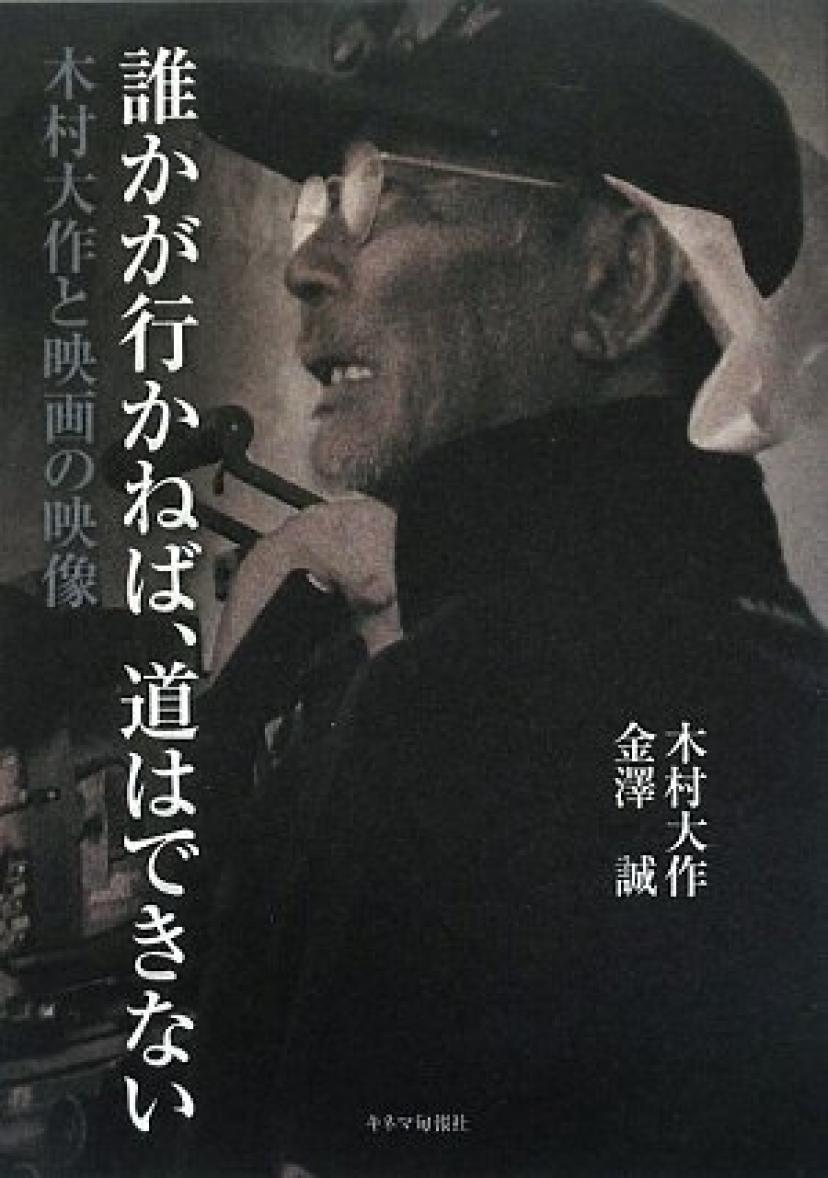

木村大作のプロフィール

木村大作は日本を代表する撮影技師であり、映画監督です。 宮川一夫や斉藤孝雄の撮影助手としてキャリアを開始しましたが、師と仰ぐのは日本を代表する監督、黒澤明。黒澤組では、ピント合わせの名手として名を馳せます。 カメラマンとして一本立ちしてからは、森谷司郎、岡本喜八、深作欣二、降旗康男などの監督とタッグを組んで撮影技師としての活躍するのです。 また、一時期積極的にテレビに出演し、辛口のコメンテーターとして一般的な認知度を高めます。 2009年『剱岳 点の記』で監督デビュー。それまでの仕事を活かして、厳しい自然やCGを使用しない本物をカメラに収める映画人としての活躍するのです。

1. カメラマンとしての記念すべきデビュー作『野獣狩り』

木村大作のカメラマンとしてのデビュー作です。監督は『けものみち』(1965)などの須川栄三、主演は藤岡弘(現・藤岡弘、)。 正義感の強い刑事(藤岡弘)が誘拐犯グループを追う刑事もので、君塚良一は『踊る大捜査線』執筆の際、本作を参考にしたと言われます。 木村大作の提案で全編を手持ちカメラで撮影。主人公が犯人を追う疾走感を重視しています。 また、藤岡弘がスタントなしでビルの屋上から隣のビルに飛び移るシーンでは、躊躇する藤岡弘の前で木村大作が飛んで見せて、「俺ができるんだからお前もできる」と元気づけたという逸話もあります。

2. 日本映画史上、最も過酷と言われたロケ『八甲田山』

新田次郎の史実に基づいた小説、『八甲田山死の彷徨』を原作としたヒット作。登場人物の台詞、「天は我々を見放した」は当時の流行語になりました。 1901年、明治時代、日露戦争に備えた極寒の八甲田山での雪中行軍の演習が企画されました。命を受けた弘前歩兵第三十一連隊の徳島大尉(高倉健)は、少人数での実行を計画します。 一方、同じく命令を受けた青森第五連隊の神田大尉(北大路欣也)のもとでは、本人の意志に反して、大規模な行軍にならざるを得なくなったのです。実際、天候は荒れ、指揮系統は乱れ、兵士たちは1人また1人と倒れていきます。 本作の撮影は実際に八甲田山で行われたため、過酷なものだったようです。撮影に関しても、大きな照明器具が持ち込めないためクリーンな映像が撮れず、木村大作にとっては不満が残る作品でした。

3. 師・黒澤明のデビュー作をリメイク『姿三四郎』

富田常雄原作の同名小説の実写化ですが、5回映画化されています。本作は岡本喜八監督の1977年版。目下、最新の『姿三四郎』です。 会津から上京してきて柔道家を目指す若者、姿三四郎(三浦友和)が、柔道家としての強さに悩み、恋に悩む青春映画。 光学エフェクトなどの特撮が用いられているのが新機軸です。オリジナルは木村大作が師と仰ぐ黒澤明のデビュー作なので、意気込みもひとしおだったはず。 岡本喜八監督とのコンビは何作か続きましたが、岡本喜八は徹底的な絵コンテ主義なので、カメラマンの出る幕があまりないという理由で次第に仕事を断るようになります。

4. 内外のスターを結集した大作『復活の日』

小松左京の同名SF小説を原作とし、角川春樹事務所とTBSが製作、東宝系で配給された大作。オリヴィア・ハッセー、ジョージ・ケネディ、ロバート・ヴォーンなどのハリウッド・スターも出演しています。 時は1983年、東西冷戦は雪解けムードでしたが、東ドイツからウィルス兵器が盗まれ、世界中にウィルスが蔓延。南極観測基地にいる人間以外はほとんど死滅してしまいます。 さらには大地震が予測され、それを核攻撃と誤認して、核ミサイル発射装置が作動してしまう恐れが出てきました。日本人の吉住(草刈正雄)らは、発射装置を止めようとホワイトハウスに向かうのですが……。 木村大作のこだわりによって実際に南極でのロケを敢行したため、予算が膨れあがり25億円に達したとも言われています。

5. 降旗康男との最初のコラボ作品『駅 STATION』

森谷司郎とともに木村大作が頻繁にその作品に参加した監督が、降旗康男です。本作は木村大作が初めて参加した降旗康男監督作品。 脚本は倉本聰で、北海道が舞台です。主人公の英次(高倉健)は警察官であり、オリンピックの射撃選手でした。 英次をめぐる女たち、彼が追う犯人たちをめぐる人間模様が丁寧に描かれます。八代亜紀のヒット曲『舟唄』が印象的に使われていることで有名です。 寒そうな雪の風景を撮り慣れている木村大作のカメラは、北海道の厳しい自然と寒々とした街のたたずまい、女たちの悲しみをを的確に捉えます。

6. 「文芸アクション」あるいはロード・ムービー『家宅の人』

原作は「最後の無頼派」と言われた檀一雄の代表作です。檀一雄の異父弟、高岩淡が東映のプロデューサーで、本作を企画しました。 内容は自伝的で、通俗小説を書く作家、桂一雄(緒形拳)が妻と5人の子どもがいるにもかかわらず、愛人を作り、放浪をしているというものです。中原中也(真田広之)、太宰治(岡田裕介)といった文人、詩人も登場します。 監督は深作欣二で、「文芸アクション」と本作のことを言っていたそうです。移動撮影を得意としていた木村大作にとっては、一種のロード・ムービーとも言える本作はうってつけだったのかもしれません。

7. 消えゆく老兵を描いた感動作『鉄道員(ぽっぽや)』

浅田次郎の直木賞受賞作の短編集の表題作を原作とします。短篇なので、映画はかなり膨らまされた内容です。 北海道の架空のローカル線、幌舞線は廃止寸前。その終着駅に勤める、佐藤乙松(高倉健)は、娘にも妻(大竹しのぶ)にも先立たれ、孤独のうちに定年を迎えようとしていました。 そんな乙松のもとを、死んだ娘を思わせる少女(広末涼子)が訪れ……。退職寸前の鉄道員の身に降ってわいた奇跡が描かれます。 監督は降旗康男。木村大作の安定したカメラ・ワークが感動を呼び、坂本龍一作曲、坂本美雨が歌う主題歌が切ない一作です。

8. 日本=中国合作の話題作『単騎、千里を走る。』

日本・中国合作で、日本パートの監督が降旗康男、中国パートの監督をチャン・イーモウが務めました。木村大作は日本パートの撮影を担当。 病に倒れた民俗学者(中井貴一)の父親、高田(高倉健)は、息子が長年続けていた演劇研究を完成させようと単身、中国・雲南省に渡ります。言葉の問題に苦労しながらも、ようやく取材すべき俳優に会うことができました。 しかし、その俳優は「生き別れた息子に会わない限り演技しない」と語ります。高田は仕方なく息子を探す旅に出るのですが……。 日中それぞれの父と息子のありようが描かれますが、木村大作のクリアな撮影が際立ちます。

9. 木村大作の初監督作品『劔岳 点の記』

『八甲田山死の彷徨』の新田次郎の山岳小説を原作として、木村大作が満を持して映画化した意欲作です。この年の日本アカデミー賞最優秀監督賞など、映画賞を総なめしました。 明治末期の1906年、日本地図最後の未測量地域を埋めるべく命を賭した男たちの物語。浅野忠信や香川照之が出演した本作は、悪天候と未熟な装備に苦しみながら測量を続ける測量隊を描きます。 主要なロケ地は富山県の立山周辺で、明治時代の測量隊の目線や体感を重んじるために、空撮やCG処理を一切行わなわず、苦行のような撮影を敢行するなど、木村大作のこだわりが感じられます。 厳しい自然を生のままカメラに収めようとする木村大作の執念が、フィルムに固定されていました。

10. 前作の好評を受けて、完成させた監督作第2弾『春を背負って』

木村大作監督作品第2弾は、笹本稜平の同名小説を原作としています。『剱岳 点の記』を「最初で最後の監督作品」として製作した木村大作ですが、あまりの好評に考えを改め、完成させた第2作です。 北アルプス・立山にある山小屋、菫小屋をめぐる物語。父(小林薫)の意志を継いで、長沢亮(松山ケンイチ)は父の夢を実現しようと奮闘します。 それを手助けする愛(蒼井優)と悟郎(豊川悦司)。その触れ合いが厳しい自然を背景に丁寧に描かれます。 前作同様、CGに頼ることなく撮影するために、1年間掛けてロケを重ねた意欲作です。

木村大作待望の新作!『散り椿』

葉室麟の同名時代小説を原作とした本作は、モントリオール映画祭審査員特別グランプリに輝いています。脚本に『雨あがる』(2000)の小泉堯史が参加。 享保15年、武士の瓜生新兵衛(岡田准一)は、病に倒れた妻(麻生久美子)の遺言に従って、故郷である扇野藩に帰ります。新兵衛には18年前、藩の不正を暴こうとしたために、藩を放逐された過去があったのです。 そしてかつての友人、榊原采女(西島秀俊)との対決を余儀なくされるのですが……。 あくまでも「本物の」映像を撮ろうとする木村大作のこだわりにより、富山県の内山邸、長野県の文武学校、滋賀県の彦根城などでオールロケを重ね、完成させた新作です。

木村大作は最後の本物の映画人?

映画『#散り椿』監督・撮影の #木村大作 が、映画人生60年目という節目の年に、初の時代劇に挑み、さらに自ら #インスタグラム に挑みます。ここでしか見られない、貴重なショットが満載!https://t.co/0ga0qMsXOZ…#instagram pic.twitter.com/4KHEju5ZDB

— 映画「散り椿」公式 (@chiritsubaki928) September 23, 2018

木村大作はそのキャリアの初めから、頑固なまでに「本物」、「自然」、CGに頼らない映像にこだわり続けました。 もしかしたら、本物の自然、人間を寄せ付けない生の自然を撮影できる最後の人が、木村大作かもしれません。まさに絶滅危惧種です。 このように木村大作の仕事を俯瞰してみると、過酷なまでのロケ撮影と自然との闘いにに悩まされてきた蓄積が、現在の木村大作のありようを作っていることが理解できます。 正しく映画人になるべくして、そのキャリアに導かれてきた木村大作の作品を、これからも待望したいものです。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)