【鈴木竜也監督に聞く】『無名の人生』制作秘話!印象的なラストが誕生した背景とは?

タップできる目次

- 映画『無名の人生』作品概要

- 【制作経緯】脚本・絵コンテなし!異例の制作過程で生まれた『無名の人生』

- 【キャラが生まれた背景】衝動的に生み出されたキャラクターたち!主人公とキンちゃんはナルトとサスケのような関係?

- 【セリフへのこだわり】決め台詞はなるべく使わず、本当に必要な言葉を厳選する作業

- 【声優キャスティングの経緯】ラッパー×無口な主人公の化学反応を見てみたかった

- 【音楽のこだわり】物語の展開とともに変化する多様なジャンル

- 【画角の変化と演出について】アニメの自由さを縦横無尽に表現

- 【ラストの展開について】やりたかったアニメ表現を詰め込んだ怒涛のクライマックス

- 【プロデューサー・岩井澤健治さんについて】内容については触れず裏方として監督を徹底サポート

- 【次回作の構想について】目指すは映画界の「水曜日のダウンタウン」?」

- 【グッズ監修について】もはや狂気的?パンフレットは監督がほぼ1人で書き上げた100p超えの一冊に

- 『無名の人生』は2025年を代表する一作になること間違いないし

映画『無名の人生』作品概要

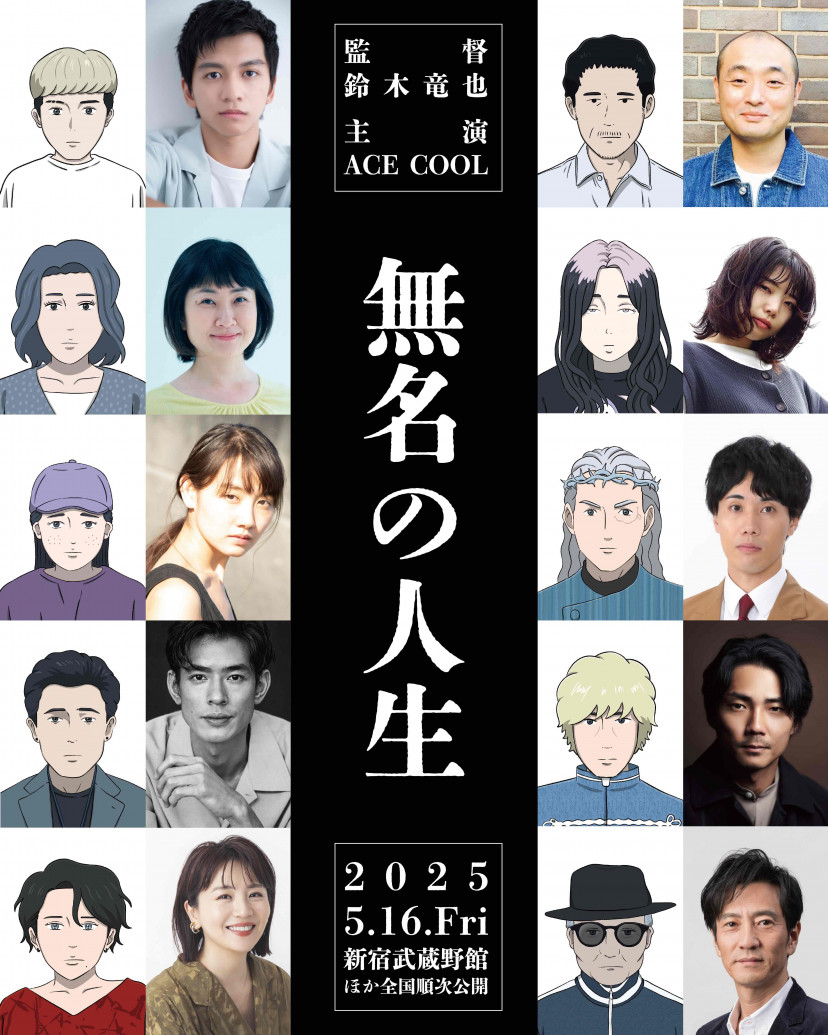

『無名の人生』は、孤独な少年がアイドルを目指す物語から始まり、100年におよぶ波乱の生涯を全10章で描く長編アニメーション。 戦争、芸能界の闇、若年層の死など、現代社会が抱えるセンセーショナルな問題を背景に、章ごとにタッチや色彩が変化する唯一無二のスタイルが本作の大きな特徴です。 監督・脚本・音楽・編集のすべてをひとりで手がけたのは、鈴木竜也。プロデューサーは映画『音楽』で注目を集めた岩井澤健治、主人公の声には、叙情的かつ鋭いリリックで人気を集めるラッパーACE COOLが起用されています。

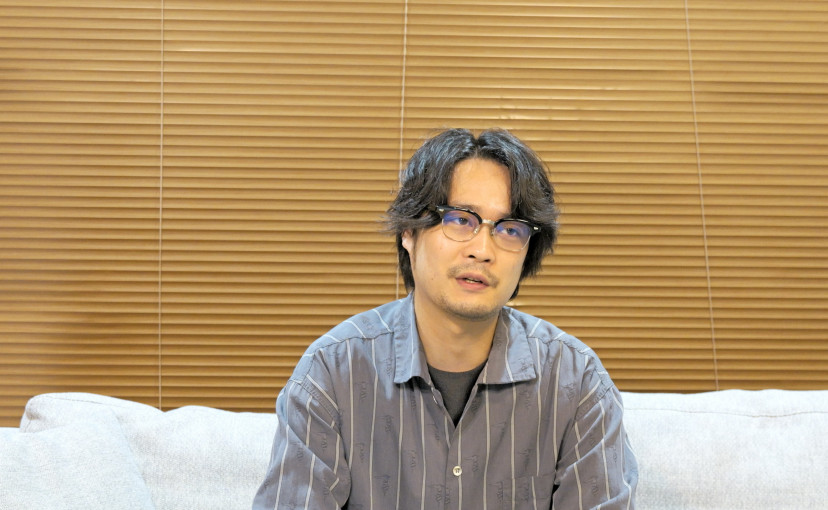

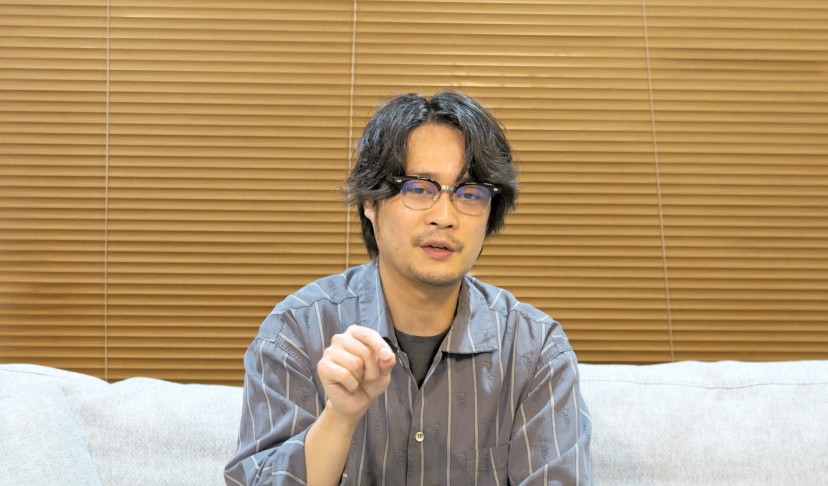

鈴木竜也監督のプロフィール

| 氏名 | 鈴木竜也 |

|---|---|

| 生年月日 | 1994年12月3日 |

| 出身地 | 宮城県仙台市 |

| 出身校 | 東北芸術工科大学映像学科 |

| 受賞歴 | 那須ショートフィルムフェスティバル2021 グランプリ , 2022 那須FC賞 |

| 監督作 | 『MAHOROBA』(2021年) , 『無法の愛』(2022年) |

鈴木監督が選ぶ生涯ベストムービーはこちら

【制作経緯】脚本・絵コンテなし!異例の制作過程で生まれた『無名の人生』

Q:『無名の人生』の制作経緯をお聞かせください。 鈴木竜也監督

今までコロナきっかけでアニメを始めてまだ5年ぐらいなんですけれど。短編を2作ぐらいでインディー映画祭を回らせていただいて。そろそろ長編を作ってみたいなと思って、クラウドファンディングでお金を集めてというのが始まりでした。 内容としては『スカーフェイス』とか『市民ケーン』みたいな一代記的な作品を作りたいなと思い。『わたしは最悪』とかその辺の映画が好きなので、チャプター構成の作品にしたいなみたいな。外枠だけ決めて。 今までのアニメの作品もそうなんですけれども、脚本とか絵コンテを書かずにいきなり描いていくというスタイルで見切り発車で始まった感じです。

Q:完成した映画をご自身で鑑賞されたときの感想をお聞かせください。 鈴木竜也監督 場当たり的に描いて、どんどん書いたら編集にのせていって。毎週末ぐらいに生まれてきた作品を振り返っていたので、一番最後まで出来た時も、ワンカット乗せたままの状態というか。それまで振り返れていたので、「できたな。」っていうぐらいだったんですけど。 劇場用の音を作って、シアターで通しで観たときはちょっと他人事ぐらいに感動した感じがありました。

Q:『無名の人生』を鑑賞された方からの印象的な感想やエピソードをお聞かせください。 鈴木竜也監督 マスコミ試写とかを3回ぐらいやらせていただいて。足を止めて感想の列ができた時はすごくグっときて。出演者の方が娘さんとかも連れてきて、本当に13歳ぐらいの方が、「面白かったです。」とか言ってきたのが意外と年齢制限ないんだと思って驚きました。

【キャラが生まれた背景】衝動的に生み出されたキャラクターたち!主人公とキンちゃんはナルトとサスケのような関係?

Q:キャラクターを構築された工程とこだわりをお聞かせください。 鈴木竜也監督 これもよく驚かれるんですけど、キャラデザとかも用意していなかったので、いきなり描きたい人物を描いて、そこが僕もはじめまして、みたいな感じというか。描いたキャラクターを見て、この子は無口だなとか。内面より先に外見ができて、それが物語の中でだんだん形成されていくみたいな感じがあって。 キャラのデザインのかぶりはないようには意識したんですけど、ある意味でみんな真顔だし。これは僕の画力の問題もあるんですけど、感情が出ないというのが一貫しているかなと思いますね。

Q:キャラクターにはモデルがいるのでしょうか? 鈴木竜也監督 観た人も分かると思うんですけど、何人かモデルがいたりとかしますね。主人公と友達役のキンちゃんっていう役がいるんですけど。その2人の間柄とか、ナルトとサスケというか。(『はじめの一歩』の)一歩と宮田みたいな、何か少年漫画的な流れを組んだりとか、 キャラクターの関係性はこれに近いなとか言ってサンプリングをしたりとかしていましたね。

Q:監督の実人生と繋がるキャラクターはいらっしゃいますか? 鈴木竜也監督 男性アイドル好きの男性みたいな、あんまり取り上げられたことがない視点でいうと、僕もそういうタイプなので。何か居酒屋でアイドルの話をしてもあんま盛り上がらないなみたいな経験があり。疎外されてきた人間としてはちょっとキンちゃんという役にそこを背負わせてしまった部があるのかなと思います。 基本的にはあんまり自分を投影しすぎないよう、舞台になっている仙台とか歌舞伎町は自分の知っているところなんですけど、物語とかキャラクターまでにはあんまり自分をガッツリ入れ込まないようにしていて、自然と出てくるものなのかなと思って、その距離感をすごく考えていた気がします。

【セリフへのこだわり】決め台詞はなるべく使わず、本当に必要な言葉を厳選する作業

Q:セリフの制作過程やこだわりをお聞かせください。 鈴木竜也監督 一番苦戦を強いられるのがいつもセリフなんですけど、あんまり僕はセリフが書くのが得意だと思ってなくて。自分の作品を振り返ってみた時に、毎回ちょっとアツいセリフを言っちゃったりすると、何か恥ずかしくなったりするので。 本当に必要なセリフだけを厳選して選んでいくという作業がすごい大変です。決め台詞っぽく言わないで、アニメだけをわりと自然に入れたいなというところから考えていたり。全然セリフがない映画なんですけれども、何人かはすごい喋るシーンがあったりするので。 ニュースを読み上げるシーンとか、そういうのは逆にセリフをいっぱい喋るという演出として使うみたいな感じで、セリフのバランス、全体の波形というか、そういうのを考えながらセリフ量を調整していった記憶があります。 Q:監督のお気に入りのセリフをお聞かせください。 鈴木竜也監督 すごい言われるのが、「血なんてポカリと一緒だ」みたいなセリフがあるんですけど、それは何となくちょっとふざけて書いたぐらいの感じだったんですけども、意外と好評で。 僕的にはそうですね、「お前らの実家はステージだ。」というセリフが気に入ってます。

【声優キャスティングの経緯】ラッパー×無口な主人公の化学反応を見てみたかった

Q:声優のキャスティングでのこだわり、またラッパーのACE COOLさん起用の背景などをお聞かせください 鈴木竜也監督 作品は個人で始めて描いている途中で、1年後ぐらいには『音楽』の岩井澤健治監督がついて、その後に宣伝の平井さんという方の何かお仲間になってくださって、そこから劇場映画としてのもう1回リスタートを切った感じがありました。 その上でキャスティングをどんな感じで行こうかみたいな話をしている時に、『音楽』の主演がゆらゆら帝国の坂本慎太郎さんみたいな、そういう何か面白いキャスティングをしたいよねみたいな話をしていて。 そこでACEさん、まず僕は本当にその時期にちょうど聞いていたこともあったり、楽曲自体がこの映画にインスピレーションを与えてくださったり、そういうのがあったので。 ラッパーだけど全然喋らない主人公の役をやってみるのはどうだろう、化学反応があるかな?というところでまずお願いしました。バラバラのキャスティングなんですけれども、皆さんもご了承いただいて。 声優を仕事とされている方がいないというのは、僕が劇場アニメぐらいしかあんまり見てこなかったので、詳しかったらキャスティングに挙がってきたのかなと思うんですけれど……。好きな方ばかり集まっていただいてすごい光栄です。

Q:初めてACE COOLさんが役を演じた声を聞かれたときの印象をお聞かせください 鈴木竜也監督 最初に僕は仙台でひとりで作業をしていて、途中でキャスティングが決まってから1回打ち合わせでACEさんのスタジオにお邪魔して、その時にマネージャーさんと3人でちっちゃく練習とかしてたんですけど、いざ当日来たらもうそのままOKだったみたいな感じで。 声優さん皆さんそうなんですけど、最初に何かこうチューニングというか、この感じでいきましょうというのは、ちょっと時間をかけて、あとはほぼワンテイクできたんじゃないかなという感じでした。 楽曲として聞いていたACEさんの声とはまた違う、喋り声の良さみたいなのはすごい出たんじゃないかなと思います。

【音楽のこだわり】物語の展開とともに変化する多様なジャンル

Q:劇中の音楽でのこだわりをお聞かせください。 鈴木竜也監督 主題歌は映画を観て楽しんでいただければと思うんですが、それ以外の劇中の劇伴というか、その辺は本当に映像が全部できて、声も入れた後にどんどんはめていった感じで。ビートメイカーとかの方が使っているSpliceというサブスクサイトでループをダウンロードして(劇伴を)つけていたんですけど。 前半は弦楽器が1本で流していたのを、だんだんドラムが入ってくるみたいな。映画全体として盛り上がっていったり、章毎にタッチとかも変わるので、それに合わせて音楽ジャンルも変わっていったらいいんじゃないかなというのは、作る前ぐらいから決めていました。 その方針通りに上手いことはめていけたなと思いましたし、明るい作品ではないと思うので、そういうビートのアプローチでノリの良さを出していければ、エンターテイメント性が出るのではないかと。

【画角の変化と演出について】アニメの自由さを縦横無尽に表現

Q:劇中に映像の画角が変化する演出についてお聞かせください 鈴木竜也監督

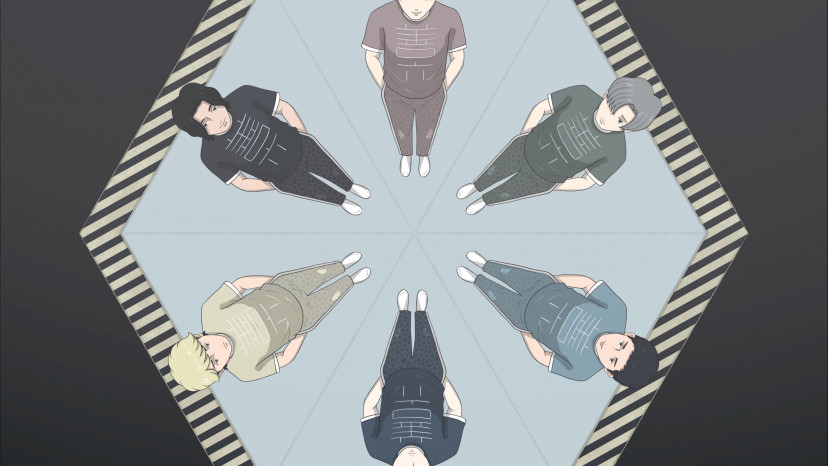

大体10年前ぐらいに映像学生だった人だったら避けて通れないグザヴィエ・ドランの影響だと思いますね。 こんなに自由なことができるんだとか、画角破壊というか。スパイク・リーとかの作品もそういう画角の動かし方があったんですけど、それを実写でやっている人ってあまりいないんですけど、アニメでもいないと思うんですけど――。 アニメを始めた時からアニメの自由さみたいなものにどんどん取り憑かれて楽しんでいたので、映画を観た人ならわかるんですけど、アニメはとても自由だなって思ってもらえる、その自由さをさらに拡張する演出のマジックとして画角を動かしたりとかをやっていたような気がしますね。

【ラストの展開について】やりたかったアニメ表現を詰め込んだ怒涛のクライマックス

Q:ラストの展開を思いつかれたきっかけと、紐解くポイントがあればお聞かせください。 鈴木竜也監督 ラストのラストですよね。多分あそこまでで80分ぐらいあるんですけど。 技術的な話をすると、キャラクターの輪郭をペンで描いてとか、背景を描いて、そこから色をこう持ってくると、全部塗りつぶしみたいな。おかげですごく作業が早かったんですけど、本当に絵を描く時ってそうじゃないと思っていて。 油絵とか何重にも色を塗って、ブラシで動かしていくみたいな工程があると思うんですけれども、アニメーターさんのドキュメンタリーとかを見ると、そういうやり方で背景を作ってたりするのがちょっと憧れではあったので、最後にそれをやりたいなっていうのがまずひとつ。 キャラクターに関してもほとんど動かないというか、背景で何かこぼしたり、雪が降ってたりすることで、何か動いているような工夫をたくさんしてはいるんですけど。 他のアニメーションと比べて全く動かないぐらい動かないアニメなので、キャラクターを自分で動かしたいなと思った時に、技術がないので、ただの黒い物体みたいなのを動かしてみようと思って。 キャラクターでやりたかったことと、背景でやりたかったことを最後に詰め込んだ結果、自然とああいう展開になったと言った方がいいのか――。最後の方なのでちょっと頭吹っ飛んでたんだなっていうのもあり、僕も今観ても、何でこういうことをやってたんだろうって思いますね。 制作の向こう側に到達したのかな、みたいな不思議な感じです。

【プロデューサー・岩井澤健治さんについて】内容については触れず裏方として監督を徹底サポート

Q:岩井澤健治さんがプロデューサーになられた経緯と印象的なエピソードがあればお聞かせください 鈴木竜也監督 まず最初に短編の2作とかで、岩井澤さんが審査員をやられていた映画祭とかにも入っていて、そこで存在を認識してもらっていたみたいで。元々新宿で働いていて、この映画の制作のために仙台の実家に移り住んだんですけれども。 その直前ぐらいにトークイベントに呼んでいただいて、岩井澤監督と『化け猫あんずちゃん』というアニメの監督の久野遥子さんと、なぜか僕という3人でトークショーをやらせていただいた時に、呼んでくれるんだみたいな嬉しさもあったりして。 岩井澤さんも実写を元々やられていたところから、ひとりで劇場アニメを作ったみたいな、なにか経歴的にもシンパシーを感じてくださっていたみたいで。それで制作途中で僕も劇場で公開する作品にしたいなと思ったタイミングで色々相談させていただいて。 初めて映像を送った後、(岩井澤さんが)「プロデュースします。」って言ってくださって。基本的なバックアップをスタジオとか諸々宣伝とかなんですけど、その辺の劇場クオリティのプロデュースをしてくださったという感じでした。 「内容は鈴木さんのやりたい通りで大丈夫なので」と言って、内容のことを一切アドバイスとかなく、裏方をやってくださったという感じですかね。

アフレコとかもお忙しいのにずっと来てくださって。この間、聞いてびっくりしたのは、『ひゃくえむ。』(岩井澤健治さん監督の2025年9月公開予定のアニメ映画)という作品が公開されるんですけれども「久々にアフレコをするから、勉強のために盗み聞きしていた」ということで(笑)。本当に大恩人だと思っています。

【次回作の構想について】目指すは映画界の「水曜日のダウンタウン」?」

Q:次回作の構想や今後挑戦されたいことをお聞かせください 鈴木竜也監督 このやり方がずっとできるというのはなかなか難しいなと思うところもあり、こんなに体が動く、30歳ぐらいで1年半ずっと実家に引きこもっているのは、何かもったいない感があったので、この制作のやり方を老後とかにもやりたいなと思うんですけど。 基本やはり実写映画にいろいろな影響を受けたので、実写をやってみたいなとは思うんですけど。そこもゼロからのスタートなので、なかなか大変だなと思うところもあり。 なにもやってなかった5年間ぐらいで考えていた企画とかは実写のものだったりするので、そういうものがまだ面白いなと思うのであれば、実際に撮ってみたいなというのもあります。

昔書いた(実写の企画)のはデリヘルドライバー版『タクシー・ドライバー』みたいな、歌舞伎町のタクシードライバーみたいな原作とか、『マグノリア』的な群像劇だったりとか、長編で絶対やれないだろうなみたいなやつばっか書いていたので。中編で映画界の「水曜日のダウンタウン」になりたいなみたいな感じで考えてますね。ブラックな話をやっていきたいなと思ってます。 この映画(『無名の人生』)がどんなリアクションかによって、僕の今後やることも変わっていくんだなとかを思いますし、やれなくなる可能性もあるなと思っているので。 しばらくインプットだけして、のんびりできる時間は欲しいなと思っています。

【グッズ監修について】もはや狂気的?パンフレットは監督がほぼ1人で書き上げた100p超えの一冊に

Q:グッズを全て監修されたそうですが、そのこだわりについてお聞かせください 鈴木竜也監督 宣材物をほぼデザインをやらせていただきまして。制作が終わったのに制作の時よりペンを持ってたんじゃないかなというぐらい全部やらせていただいて。 それでグッズを4点作らせていただいて、Tシャツ2種類とステッカーと。パンフレットが結構やばいことになってまして、100ページ……。 本当にそこに僕が書いた分だけで短編アニメを作れたんじゃないかなっていうくらい、いろんなことを書き下ろさせていただきまして。 映画を観て?が浮かぶ方もいると思うので、もうこの映画以前の僕の中2ぐらいの話から全部書いています。 Tシャツに関しては、岩井澤さんのご実家がTシャツ工場をやられているのでそこに赴いて工場体験的な形で制作させていただいて。デザインに関してはもう、ただただ自分が欲しいデザイン。もう最悪、映画観なくてもTシャツだけ流行って映画館に買いに来てくれないかなと思っているぐらいの勢いで考えました。 最近話題になってるじゃないですか、アニメとか映画のTシャツがビンテージで高騰しているみたいな。『AKIRA』的な感じになればいいかなと思ってデザインしました。 ステッカーも自分が思うメインキャラの4人をデザインしてスマホケースとかにぴったりなので。それをステッカーを貼っている人を街で見かけたいなと思って作りました。

『無名の人生』は2025年を代表する一作になること間違いないし

鈴木竜也監督が、まさに狂気的とも言える制作過程を経て完成させた映画『無名の人生』。 その映画体験は、鑑賞後、他のどの映画とも比べることのできない唯一無二の衝撃として、深く記憶に刻まれるはずです。 また、映画と同様に熱量に満ちた全100ページに及ぶパンフレットは、読み物としても満足度120%のクオリティ。作品理解をより一層深めてくれるので購入を強くおすすめします。 2025年に生まれた挑戦的でエキサイティングな傑作『無名の人生』をぜひ劇場で。鑑賞したことを自慢したくなるような魅力的な映画体験が待ち受けています。 ciatrでは、鈴木竜也監督の映画観に迫るインタビューコンテンツも公開中。自身の原体験から映画作りに影響を与えた作品、そして“生涯ベスト”と語る一本まで、たっぷりと語っていただきました。 監督の素顔と映画への情熱が垣間見える貴重な内容となっています。どうぞお楽しみに。 ▼取材・文:増田慎吾

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)