【ネタバレ】なぜ『ラ・ラ・ランド』は“あの”ラストになったのか?高評価の理由を徹底考察

『ラ・ラ・ランド』は傑作なのか?結末を含め徹底考察【ネタバレ】

ラストシーンが高評価のカギを握っている?

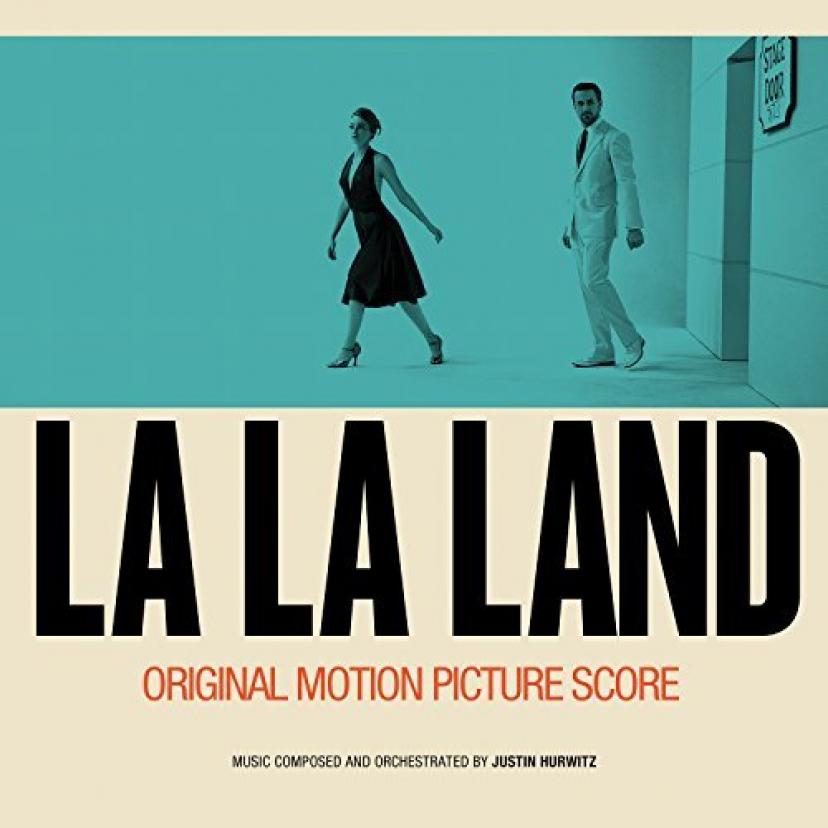

2017年に(全米では2016年)に公開され、世界中を感動の渦に巻き込んだミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』。『セッション』が初長編監督デビュー作となり、早速アカデミー作品賞にノミネートされるなど話題沸騰となった新人気鋭監督デイミアン・チャゼルが手がけ、主演を人気俳優ライアン・ゴズリングとエマ・ストーンが務めました。 「泣いた」、「感動した」という絶賛の声があると同時に「この映画で描かれているジャズは、ジャズではない」など作中の音楽性を非難、そして「泣けない」という声もあがるなど賛否両論の本作。果たして“真の傑作”なのか、あらゆる側面から考えていきたいと思います。

『ラ・ラ・ランド』を無料で視聴したい人はこちら!

超王道ストーリーだったから評価された?

『ラ・ラ・ランド』のあらすじ

まず、本作が評価されている点について。有名な批評家サイトRotten tomatoesでは、批評家からの支持が91%、鑑賞者からの支持が81%と客観的にみても本作は全体的に良い評価を受けています。 そもそも本作は、“王道”なラブストーリーでした。主人公の二人は、夢追い人。男のセブはジャズミュージシャンになって、自分のクラブを持つことを夢見ています。そして彼と恋に落ちるミアは女優の卵であり、日頃からオーディションに出向いて大女優になることを夢見ている。 夢に実直に向き合えていなかった二人が出会い、恋に落ちてお互いに刺激を与え合うことで、最終的に二人とも夢に向かって歩き出す。王道とえいば、王道ですよね。 しかし、この物語自体が作品の評価をあげた要因なのでしょうか?それよりもキャラクターの感情性や描写、二人の恋の切なさにオーディエンスが自己投影できた事が、高評価の要因のように考えられます。

『ラ・ラ・ランド』鑑賞者をいきなり虜にした圧巻のオープニング!

「ただの王道映画」にならなかったのは、音楽と画が最高だったから

本作が「ただの王道映画」にならなかった理由の1つである、楽曲とそれを写す画。 タイトルコールまで、印象的な長回しで撮られた『Another Day Of Sun』で、私たちは一気に『ラ・ラ・ランド』の世界観に引き込まれます。 「ここではいつもリズムが流れ、バーで流れるバラードは「成功を願うなら 強く願え」と唄う」 この歌の歌詞から、本作の全貌がすでに語られているのです。他にも、『Someone In The Crowd』ではミアの気持ちが垣間見えたり、楽曲が登場人物の心情を彩り補完する役割を担っているのです。

彼らを彩るのは音楽だけでなく、その衣装もそうです。序盤、黒い服ばかりきていた頑固者のセブ。比べて、カナリアイエローなど明るく元気な色の服を良く着ていたミアは、快活でオープンマインドである性格が衣装から伺えます。そんな彼女と出会い、交流を深めていくセブも影響を受けたのか、服の色合いがベージュやブラウンといった優しい色味に変わっていきます。 そして、美しいロサンゼルスの街並みを余す事なく背景に使う本作の設定は、一応現代。しかし、セスのような「古き良き」を求めるものの気持ちが投影されているかのように、どこかレトロな印象も与えます。それは彼らが散歩中に通りかかる映画のセットや、60年代を思わせるカラフルなファッションから伺えるのです。このミスマッチ感もまた、本作の魅力の一つと言えるでしょう。

【ネタバレ注意】ラストで描かれたもう1つの人生。涙たらたらの8分間

そんな本作のラストシーンは映画史に残る、物悲しい8分間でした。女優として成功したミアが、夫とともに偶然入ったジャズバー「セブズ」。思わぬ再会に驚く2人でしたが、ミアは夫と肩を並べてセブの演奏を聴きます。すると、これまでの回想シーンがはじまり……。 一瞬、バーにセブではない夫と入った事が夢オチだったかのような希望を与える演出。しかし、我々はすぐにそれこそが「夢」なのだという事に気づきます。 本作が評価されている大きな要因は、このラストシーンであると考えています。というのも、回想シーンで描かれたのは「もし彼が私と一緒にパリに来てくれていたら」「もし僕が彼女と一緒にパリに行っていたら」というタラレバシーンだからです。 誰だって、過去に淡くも辛い失恋の経験がある。その時、「あの時こうしていれば、ああしていれば」と誰しもが考えた事があるはず。この、恋を経験したことのある全ての人が“理解できる後悔”を美しく夢物語のように具現化したこと、これに人は涙し、これこそ本作を傑作とした一因なのです。

【結末ネタバレ】『ラ・ラ・ランド』で二人が結ばれないラストにはワケがある

ミアとセブの二人はそれぞれの道で成功しましたが、結ばれることはありませんでした。果たしてこれは“バッドエンド”なのでしょうか? ラストで二人が結ばれなかったことに対してチャゼル監督はCNN internationalのインタビューで、「結末は最初から決まっていたが、二人の愛は『生き続ける』ものである」と話しています。この「生き続ける」愛とは何なのか、同インタビューで監督は次のように述べています。 「一緒にいることが、すなわち愛というわけじゃない。実際に関係自体に終止符を打ち、二人が別々の道に進んだとしても、お互いを思い合う気持ちがあるならば、それは愛なんだ。この『生き続ける愛』こそが最もロマンティックで美しいものなんだ。」

監督の言葉から振り返ると、ラストシーンはまた別の見方ができます。 ミアは幸せな家庭も、夢だった女優という職業も手に入れますが、ラストの回想シーンではもしもセブと一緒にいたらと思いを馳せます。ミアはそれを自身が後悔をしているからだと感じ、ショックを受けます。 しかしこの回想は「生き続ける」愛によって無意識的に起こったことで、決して家族のことを愛していない訳ではないのです。 ミアが店を出て行く際にセブを振り返ると、セブはミアに微笑み、そしてミアも同じように微笑みかけます。筆者はこの一連シーンについて、セブは「君も僕も、何も間違っていない。これでいいんだ」とミアの背中を押し、それにミアも納得したのだと感じさせます。 その後も一緒に居続けたとして、将来的にそれが「死んだ愛」になってしまえば、それこそバッドエンド。だからこそ本作の2人の決断は、最も美しくロマンティックなハッピーエンドなのです。

結局、『ラ・ラ・ランド』は真の傑作だったのか?

冒頭で王道なストーリー、という表現をしましたが、それを非凡にさせた数々のディテールや演出。そして恋愛との両立は難しくても、夢を後押ししてくれるだけでなく、激しく愛し合った者にはどんな形でも「生き続ける」愛があるのだということを教えてくれたこと。これらが、『ラ・ラ・ランド』が紛れもない傑作であるわけです。 夢の叶え方にも幸せの形にも、正解があるわけではありません。同じように素晴らしい音楽・芸術に定義も正解も存在しないともいえます。 過去と現在の調和を感じながら、現代の色鮮やかなロマンスを視覚と聴覚の両方で楽しんでみてはいかがでしょうか?

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)