【小野寺系】デヴィッド・リンチ、その悪魔的才能の秘密

真の天才監督、デヴィッド・リンチ

「天才監督」という呼び名を至るところで聞く。私もよく、いろんな映画監督に対して使ってしまっているが、アルフレッド・ヒッチコック、フェデリコ・フェリーニ、スタンリー・キューブリックなどと並ぶ領域に達する達しているのは、現在デヴィッド・リンチただひとりではないだろうか。

名だたる映画監督を圧倒する悪魔的才能

95年に、『キング・オブ・フィルム/巨匠たちの60秒』(『リュミエールと仲間たち』)という、40人もの名だたる映画監督たちに、映画黎明期の映写機を使って1分という短い時間のショートフィルムを撮らせるというオムニバス企画があった。 いかに名監督といえども、そんな条件で観客の心を強く動かす作品など作れるわけがない。おそらくそういった前提で、それぞれの監督たちは気の利いた小品を作ろうと試みており、その内容は想定内にとどまるものだった。 しかし、悪夢的な不安を描いたデヴィッド・リンチ監督作品だけは、想定を破る強度を持った、狂気を帯びる傑作に仕上がっていた。他の巨匠監督を才能で圧倒しているのである。

暗黒の世界に接続する

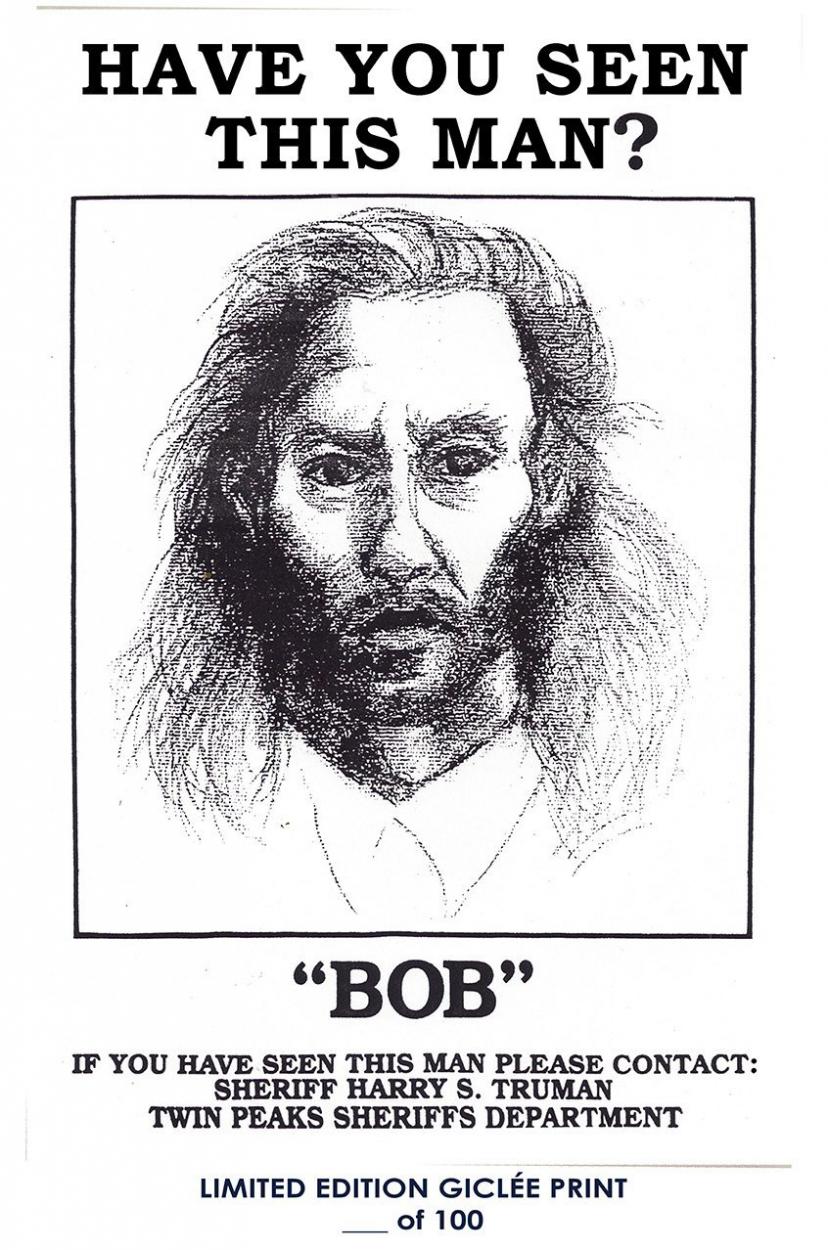

それは、90年代初頭に社会現象を起こしたTVドラマ『ツイン・ピークス』にもいえることだ。あまりに先進的な「赤い部屋」の演出に代表されるように、当時放送されたエピソードのなかで、リンチ自身が演出した回と、他の監督が「リンチ風」にシュールな演出を施した回では、画面の緊張感や恐怖感のステージがまるで違うのである。 あたかも、リンチだけが暗黒の世界に接続する権利を持っているかのようである。 なぜ、こんな奇跡が彼だけに起こるのか。そして映画や絵画だけでなく、写真、版画、アニメーション、音楽、家具製作、ナイトクラブのプロデュースなど、幅広くマルチなタレントを発揮することのできる才能はどこからくるのか。それをただ「天才だから」という一言で終わらせてしまっては無責任であるように思う。だからここでは、その秘密をできるだけ深く、そして分かりやすく暴いていこうと思う。

過去作から探る映像表現の秘密

アートとモダニズム

デヴィッド・リンチは、初めての長編映画作品『イレイザーヘッド』(1976)を手掛け、カルト的名声を得る前に、すでに絵画製作を中心としたアーティストだったとして確立されていた。しかもその絵画は、例えば腐った動物や虫の死体を貼り付けるなど、アヴァンギャルドを極めたものであり、彼の最初の短編映画『6・メン・ゲッティング・シック』は、自作の絵画作品をグロテスクに動かすという試みだった。

リンチの映画を観ると、構図や色彩の点から、画面作りが絵画的であることに気づくだろう。フェデリコ・フェリーニやティム・バートンなどの監督が、絵を描く才能を実写作品に応用しているように、リンチもまた、優れた画面構成力を発揮している。エドワード・ホッパーの描いた、夜の都市風景や、アンドリュー・ワイエスの描いた、荒涼とした田舎の風景。リンチの映像の質感から感じるのは、このようなアメリカのモダニズムを代表する画家の筆致である。 そこに「原風景」として加わるのは、リンチが初期作までアトリエとして利用していた、アメリカの古都フィラデルフィアの片隅にある工場近くの建物周辺の、ノイズに囲まれた劣悪な環境だった。リンチは部屋の内壁を黒いペンキで塗りたくり、そこに超現実的な闇の世界を作り出した。こうしてリンチは、アーティストとして自らを不快な世界に置くことによって、すすんで狂気と隣り合うという道を選び取ったのである。

フィルムノワールと「二重性」のテーマ

リンチの作品には、多かれ少なかれグロテスクな表現や、変態的だったり性的な要素を持っており、そのことで「カルト」作家として見られるようにもなったが、それはリンチ作品を構成する多くの要素の一部でしかない。 『ブルーベルベット』以降に加えられたのは、ハリウッドのリッチなフィルム・ノワールの質感である。『ツイン・ピークス The Return』のオープニング映像では、シリーズでおなじみの「赤い部屋」のジグザグ模様の床がグルグルと回る演出が見られるが、これはヒッチコックの耽美的なノワール『めまい』のオマージュになっている。

『めまい』の倒錯した美学は、他にも死者と瓜二つの美女が出てくるという『ツイン・ピークス』旧シーズンや、『ロスト・ハイウェイ』にも引用されている。ここに象徴される「二重性」は、『マルホランド・ドライブ』や『インランド・エンパイア』で表現される、ハリウッドのきらびやかな世界の背後にある闇など、世界や人の心に存在する「裏の顔」を描くという、リンチの大テーマへとつながっていく。

「意味」に支配されない鮮烈な映像の秘密

リンチ映画は、謎に包まれたストーリーや描写のひとつひとつも、重要な要素となる。一見すると、各シーンの意味が不明瞭で、登場人物の行動や態度が不自然に感じられることも多い。だが不可解にも思えるそれらのシーンは、それぞれが全体を構成するピースとなって、組みあがって遠くから眺めたときに、初めてその全貌が分かるような仕組みになっている。 感覚的に撮られていると感じる一方で、そのような論理性も感じられるリンチの映画は、その意味でも絵画的であり、抽象画と具象画ふたつの面を持ち合わせているのだ。

リンチの映像世界に根源的な何かを感じる秘密が、そこにある。よくある通常の映画は、はじめから論理的で分かりやすい作品づくりを目指している。曖昧さを排除し、意味を限定することによって、映像を娯楽として楽しめるものにしようとする。そうでなければ映画はとりとめのない曖昧な、退屈なものになってしまうだろう。 だがその反面、映像が本来持っている輝きが、「意味性」に支配されることによって失われてしまうという現象も起きてしまう。

「謎」が映像を輝かせる

『反解釈』などで知られるアメリカの作家スーザン・ソンタグは、著書のなかで映画表現について興味深い指摘をしている。彼女は、映像のひとつひとつを、「これはこういう意味がある」と解釈し過ぎてしまっては、せっかくの映像の魅力が失われてしまうと主張した。 例えば、女性がいる部屋の窓の外に戦車が走っているシーンを例に、「戦車は男根の象徴であり、このシーンは男性嫌悪の意味を持っている」と解釈してしまうと、映像が途端に記号的になってしまい、退屈な表現に堕してしまうというのだ。 それは確かに正しいだろう。しかし、意味の与えられない映像ばかりが映っている映画作品というのも、それはそれで退屈なものになってしまうはずである。これを解決するのが、リンチ映画における「謎」なのである。それだけでは意味を限定しにくいシーンの描写は、いつか解決される(されないときもある)謎として先送りされることで、観客の興味を持続させるのだ。

そして映画が終わり、シーンそれぞれを反芻することによって、それらは最終的にひとつの意味を結ぶことになる。だが映像を体験している時点では、我々は理屈を超えた映像の輝きを感じ取っているはずなのだ。 このような作品を撮るというのは、きわめて綿密に世界観を構築することが必要となる。周到に用意された明確な論理性があるからこそ、刺激的な映像やアヴァンギャルドな表現を連発させても、それらがひとつのピースとして機能するのである。デヴィッド・リンチが寡作な理由には、そのような事情があるはずである。 だからリンチ映画を観ることは、真に贅沢な体験なのだ。

奇妙なアイディアはどこから生まれるのか

しかし、まだ疑問は残っている。リンチ作品における、あらゆる奇妙な、そして根源的にも思えるアイディアは、どこから涌いてくるのかという点である。それについてはリンチ自身が、瞑想を日課にすることでアイディアを取り出すという方法をとっていることを明かしている。

大きな魚をつかまえる

凡庸な作家は、「自分」を表現することが芸術だと思っている場合が多い。しかし、真に優れた芸術とは、多くの人間に共通する普遍的な感覚を表現するものである。リンチはその普遍的なアイディアを思いつくことを、「大きな魚をつかまえる」と表現している。彼は、まだ誰も捕まえていない「大きな魚」を探すために瞑想をするのだ。 そこでつかみ取るアイディアが、彼のあらゆる表現活動の根幹となっている。様々な創作は、それぞれが別のものではなく、多くの人に共通する内的宇宙に、その源泉があるのだ。 デヴィッド・リンチ作品は、一般の観客のみならず、小説、音楽、ゲームなど、先鋭的表現を模索する多くのクリエイターに、多大な影響を与えている。彼らが常にリンチの新作を待望しているのは、必ずそこに「大きな魚」が存在しているからである。

『ツイン・ピークス The Return』には、どのような「獲物」が隠されているのか。そしてどのような「闇」が描かれているのか。それを確認することは、もはや映像表現の可能性を探るうえで避けて通れない道であるように思える。

執筆者:小野寺系

映画評論家。多角的な視点から映画作品の本質を読み取り、解りやすく伝えることを目指して、WEB、雑誌などで批評、評論を執筆中。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)