【ネタバレ考察】映画『バケモノの子』あらすじ&伝えたいことを解説!白鯨とは?九太のその後は?

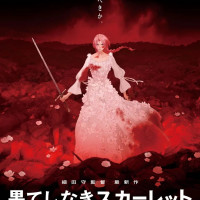

2025年11月19日に最新作『果てしなきスカーレット』が公開する、細田守監督が手掛けたアニメーション映画『バケモノの子』(2015)。本作は日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞を受賞するなど、高い評価を得ました。 本記事では、そんな『バケモノの子』について、監督が込めた意味や九太たちのその後について考察していきます。 ※『バケモノの子』のネタバレを含みます。

【ネタバレなし】『バケモノの子』のあらすじをおさらい

母を亡くしたひとりぼっちの少年・蓮(宮﨑あおい)はある夜、渋谷でバケモノの熊徹(役所広司)に出会います。1人でも生きていけるように、強くなりたい一心で熊徹の後を追った蓮がたどり着いたのは、バケモノばかりが暮らす街「渋天街」でした。 その頃、バケモノ達の間では渋天街を治める「次期宗師」として熊徹と、人格者で人望も厚い猪王山(山路和弘)の名前が候補に挙がっていました。猪王山には一郎彦(宮野真守)という文武両道で優しい長男がおり、対する熊徹も宗師からの勧めで弟子を探していたのです。 蓮は熊徹の弟子となり、九太という名前を与えられて修行を開始。武道経験のない九太は剣の振り方もままならず、周囲からも「弱すぎて諦めるのではないか」と噂されていました。さらに、ずっと1人で修行してきた熊徹は指導ができず、見かねた宗師が各地の「賢者巡り」をするよう促します。 宗主たちが考える「強さとは」を教わった九太。渋天街に戻ったある日、亡き母からの「なりきる、なったつもりで」という声を聞き、その日から朝から晩まで熊徹の動きを真似るようになり、動きのコツを掴みます。 最初はいがみ合っていた九太と熊徹でしたが、月日が経つにつれ、2人の間には父子のような絆が芽生えていきました。

『バケモノの子』ネタバレあらすじでラストまで解説

九太が人間界で葛藤するわけ

そして、逞しい青年に成長したある日、九太(染谷将太)は偶然にも人間の世界に戻ってしまいます。 そこで彼が出会ったのは高校生の少女・楓(広瀬すず)。勉強熱心で感性の鋭い楓と触れ合ううち、九太は自分が本当にいるべき場所はどこなのかという迷いを抱くように。彼は家を留守にしがちなり、熊徹とも顔を合わせればケンカになってしまいます。 さらに、九太は離婚後に一切会っていなかった父親とも再会を果たしました。渋天街で暮らす間、父がずっと九太を探していたことを知り、2人は和解。 しかし、父が何気なく言った「今までの辛いことを忘れて、これからは前を向けるように」という言葉に、九太は思わず「何も知らないのに知ったような事を言うな」と言い返してしまい、ひどい言葉をぶつけたことから自己嫌悪に陥ります。九太は、自分が闇に飲まれた幻影を見るようになっていました。

次の宗師を決める戦闘前夜に起きた異変

ある日、現在の宗師が神になるために引退を表明。バケモノ界を束ねる次の宗師を決める、熊徹と猪王山の対決が決定しました。 戦いの前日、猪王山の家で九太と次男・二郎彦は健闘を称え合います。帰りは一郎彦が送ってくれることになりますが、その道中でいきなり襲いかかってきたのです。「半端者らしく分をわきまえろ」と睨む一郎彦の胸には、闇が宿っていました。 ついに試合がスタート、熊徹は九太不在の影響が大きく苦戦を強いられます。ついには刀も落としてしまい、猪王山の突進を何度も食らってダウン。そこに、人間界から戻ってきた九太がやってきて「何やってんだ馬鹿野郎」と彼なりの応援を叫び、熊徹も力を取り戻します。 笑顔を見せる熊徹は、猪王山の刀を弾き飛ばし、最後は顔面を力いっぱい殴って勝利しました。

苦戦する熊徹と九太の運命は?

これで勝負が決着したと思われたとき、事件が起きます。猪王山の息子である一郎彦が、念動力を使って父の刀を飛ばし、熊徹に背後から突き刺したのです。 実は人間だった一郎彦は、自身の闇に取り込まれ正気を失っていました。バケモノの世界では「人間はひ弱な故に胸の奥に闇を宿らせている」存在として知られていたのです。その蛮行に九太も激しい怒りを感じ、闇に飲み込まれていきます。念力で刀を飛ばし、一郎彦を刺し殺そうとするのでした。 しかし、いつもそばにいてくれる不思議な生物・チコが九太を止めます。九太は理性を取り戻し、熊徹も命はとりとめますが、その間に一郎彦の姿は消えていました。 人間界に逃げた一郎彦を追って渋谷にやってきた九太は、楓とともに探します。街中で暴れまわる一郎彦をなんとか落ち着かせようとする九太でしたが、一郎彦は完全に闇に飲み込まれてしまいました。クジラの姿になった一郎彦は、街を破壊していき……。

熊徹&九太の究極的な愛と人の闇

渋天街では、瀕死の重傷を負った熊徹が目を覚まし、新たな宗師として神に転生する力を使おうとしていました。 そのころ人間界では、九太が自身の闇に一郎彦を取り込み、自分もろとも葬ろうとしていたのです。そんな彼の前に現れたのは、炎をまとった大太刀。宗師となった熊徹は、転生する力を九十九(つくも)神に使い、大太刀となって九太を助けることを決意したのです。 熊徹は九太と一体化し、九太の心の剣となります。2人は力をあわせて、ともに一郎彦を鎮めることに成功するのでした。 その後すべての記憶を失ったまま、一郎彦は自室で目を覚まします。前宗師は熊徹がいなくなってしまったために、宗師の役目を続けることになりました。 九太は再会した実の父親と暮らすため、人間界に戻ります。バケモノの世界に別れを告げたものの、彼の心の中には太刀の審神者となった熊徹がいつでもいるのでした。

【解説】細田守監督が『バケモノの子』に込めたテーマとは

細田監督が本作に込めた思いは、『バケモノの子』公式サイトのコメントで語られています。簡単にまとめると、「現代社会の変容にともなう家族観の変化に敏感に反応して、新しい家族のあり方と親子関係を模索した」というものです。 さらに『バケモノの子』着想のきっかけは、「当時自分自身が親になってみて新しい発見があったことと、子どもは実の親だけでなく周りのたくさんの人々に育てられているという思いを持っていたから」とのこと。 子どもたちには「心踊るおとぎ話」を、若者たちには「自分は何者であるか」という問いを、大人たちには熊徹と九太の「唯一無二の絆」への感動を意図して制作したことを明らかにしています。 そして、作品作りにおいては、川村プロデューサーが「大事なことをちゃんとセリフで言おう」というテーマがあったことを明かしていました。説明セリフが多かったのは、往年の"黒澤イズム"から着ているそうです。 子どもから大人まで幅広い世代に向けて、それぞれ別の意図を持って作られた作品だとわかりますね。

【考察①】図書館と渋谷という「場所」にも意味があった?

さらに細田監督は公式サイトのインタビューで、舞台を渋谷にした理由についても語っています。 それまでは田舎を舞台にした作品が多かった細田監督ですが、実は「慣れ親しんだ街の中にこそ、ワクワクするものが潜んでいるのではないか」とのこと。 そこでたくさんの人が集い、常に変化している魅力的な場所として、渋谷を選んだそうです。蓮が人間界とバケモノ界を行き来しすぎて異世界が近すぎる?という気もしますが、雑多な都市空間の路地裏に異世界の入口があるなんて、確かにワクワクします。

図書館という場所の意味は?

そして本作最大の謎ポイントとして挙げられるのは、8年ぶりに渋谷に戻った蓮が、なぜ図書館に行ったのかということ。 その謎の答えは、小説版で明らかにされています。街中のおびただしい文字に吐き気がした蓮は、自分の見知った文字が読める図書館へ行って子どものころの感覚を取り戻そうとしたのだと。 そして手に取ったのが、家にあった「白クジラ」の本だったようです。よく見るとこの児童書「白クジラ」にはメルビイル(メルヴィル)原作と書いてあります。なぜ同じ児童書ではなく漢字も読めないのに文学全集の「白鯨」を手に取ったのでしょうか。 これは、蓮の知識欲の表れだったのではないかと推測できます。知識を得るために図書館を選ぶのは自然で、楓と出会った後の蓮が勉強に励む姿は彼の止めどない知識欲を表していますね。

【考察②】チコや一郎彦らキャラには意味がある!蓮の成長を導くキーマン達のその後は?

| 九太や一郎彦はそれぞれの道に……その後はどうなった? | |

|---|---|

| 九太 | 人間界で実の父と暮らす。楓と高認試験の勉強。 |

| 一朗太 | 猪王山の家で目を覚ます。(小説では)バケモノの世界で暮らす。 |

| チコはどんな存在?お母さんなのか?今後どうするか考察 | |

|---|---|

| チコ | 母親説が濃厚。九太とともに暮らす。 |

| ストーリーを語るのは多々良と百秋坊 | |

|---|---|

| 多々良と百秋坊 | 熊徹亡き後、弟子を育成する? |

本作には、前半の渋天街での修行時代までは良かったものの、人間界に戻り渋谷と渋天街を行ったり来たりする後半は詰め込みすぎている!という意見もあります。

物語のキーマンたちのその後を整理しましょう。九太は渋天街を去り、人間界へ戻りました。ラストでは父と帰路につき、「二度と刀を持たなかった」とも語られるため、人間界で生涯を終えたのでしょう。 一方、一郎彦は闇から解放された後、猪王山のベッドで目を覚まします。小説ではその後、宗師と元老院の話し合いが行われ、バケモノの世界に残れることに。父・猪王山は涙を流します。 そして謎の生き物チコは母の描写とセットで登場することが多いため、正体は「母親の化身」で間違いないでしょう。ラストは、高校卒業認定試験の勉強をする息子の九太を見守っていました。 また、冒頭からナレーションしていた多々良と百秋坊は、九太の歓迎パーティーの様子から、熊徹に代わって師匠として後任を育てていくと思われます。

なぜ現宗師は熊徹に甘かったのか?

熊徹は腕っぷしは強いものの、天涯孤独でした。彼を気にかけたのは宗師くらいだったと語られています。宗師は10万人の大都市を統べる慈悲深い人物だったとあって、孤独な熊徹のことも放っておけなかったのでしょう。 天涯孤独な熊徹にとって、父親であり師匠のような存在になれたら、という思いも宗師にはあったのかも。宗師のことなので、熊徹のような人がいれば同じように接したはず。 また、熊徹には武芸の才がありました。宗師にとっても、次期宗師候補として見込みがあったからこそ、彼には特別目をかけていたのだと考えられます。

宗師との出会いの意味は?

| マントヒヒの賢者 | 幻を作り出すことができる |

|---|---|

| 猫の賢者 | 念動力が使えるが腰痛持ち |

| 象の賢者 | 石のように座り続けている |

| アシカの賢者 | 素早く動きスキを狙う |

熊徹と九太は宗師のすすめで各地の宗師たち(賢者)のもとを訪れます。4人はそれぞれが思う強さについて、熊徹たちに聞かせました。 4人の話を聞いて九太は満足そうでしたが、熊徹は「意味なんかテメェで見つけるんだよ!」と一言。九太はこの出会いを通じて、人それぞれに自分が思う強さがあるという大切なことに気がつけたのでしょう。

【解説②】一郎彦はなぜ”鯨”になったのか?九太の『白鯨』との関係は?

映画『バケモノの子』の物語には、『白鯨』という小説が重要なファクターとして何度も登場します。蓮が子どものころ読んでいた『白クジラ』、図書館で手に取った『白鯨』、楓に託した『白鯨』、そして一郎彦が拾った『白鯨』……。 ハーマン・メルヴィルが1851年に発表した小説『白鯨』は、主人公イシュメールが乗り込んだ捕鯨船の船長エイハブが、自身の片脚を奪った巨大なクジラ「モビー・ディック」に復讐しようとする物語です。エイハブの復讐心は、多くの乗組員を狂気へと巻き込んでいきます。 題名の「白鯨」とは、エイハブ船長の片脚を奪ったクジラ「モビー・ディック」のこと。『バケモノの子』では、楓のセリフとして、このクジラを「自分を映す鏡であり、心の闇の象徴」と解釈していました。 つまり、バケモノにはなくて人間だけが持っている心の闇の象徴として、『白鯨』が下敷きとなって物語ができあがっているのです。 実際に物語の終盤では、一郎彦の心の闇が巨大なクジラとなって九太たちに襲いかかります。これは楓の台詞、ひいては細田守監督の『白鯨』に対する解釈を表現したものなのです。

【豆知識】実は「バケモノの世界」と人間界には陰陽の対比構造があった?

「バケモノの世界」を陽、「人間界」を陰、とする陰陽の対立構造になっていました。 分かりやすいのが、バケモノと人間の存在です。バケモノは選ばれた者が”神”になれる存在であるのに対し、人間は神になれないどころか闇に飲まれる可能性のある存在として描かれています。 そして、人間界として出てくるのは、人同士のつながりが希薄な街・渋谷。一方で、バケモノの世界・渋天街は、バケモノ同士の距離も近い賑やかな街です。そして、渋谷は夜ばかり登場するのに対し、渋天街は昼が多いのも特徴的でした。 また、小説では「文字」について「我らの世界では細々としか使用されないでいるものが人間世界で独自に発展」と記されており、文明が生まれたのもバケモノの世界が先だった可能性があります。

なぜ九太は闇落ちせず「白鯨」に取り込まれなかったのか?

同じ人間でありながらバケモノに育てられた九太と一郎彦ですが、2人のたどった運命は対象的なものでした。 作中で九太は、一郎彦について「自分もそうなっていたかもしれない」と語っています。バケモノなのか人間なのか、その間で迷い、どう生きるべきか悩んでいたという点で、2人は同じでした。 しかし九太が闇に取り込まれなかったのは、彼が修行のなかで得てきた価値観の多様性のためではないでしょうか。 九太は熊徹たちと各地の宗師を訪ね歩く旅で、さまざまなかたちの「強さ」を知っていきました。また彼には熊徹だけでなく多々良や百秋坊という「父親」もおり、楓という「師匠」もいたのです。 一方で、一郎彦は父親である猪王山にあこがれ、彼のようになりたいと強く願っていました。 しかし自分が人間であることは薄々感づいており、絶対にその願いが叶うことはないという絶望を抱いていたのではないでしょうか。また彼には父親以外に目標とする人物がおらず、絶対的な存在として見ていました。 『白鯨』のエイハブ船長が復讐に取り憑かれ、それだけが絶対の正義だと考えていたように、1つの価値観だけが正しいと思い込んでしまった一郎彦は、闇に落ちてしまったのではないでしょうか。

【解説④】中島敦の小説『悟浄出世』もベースになっている?

『バケモノの子』のベースとなった作品は実はそれだけではありません。エンドクレジットに表記されていたのは『山月記』で有名な中島敦の『悟浄出世』。この作品もまた、映画の肉付けとして参考にされています。 夭折の作家・中島敦が『西遊記』を題材として書いた『悟浄出世』は、普段は主人公になることのない沙悟浄の視点から紡いだ物語。流沙河に住む妖怪のなかでもとりわけ弱気な沙悟浄は、「自分は何者なのか」を徹底的に問いつづけ、さまざまな妖怪の賢者に教えを請いに行きます。 彼が三蔵法師一行に出会うまでが描かれた本作は、『西遊記』を沙悟浄の視点で描いた『悟浄嘆異』と並び、自我問題を掘り下げた作品です。

『悟浄出世』へのアンサー?「強さとは何か」を探す旅が描かれている

映画の中盤では、九太と熊徹、多々良、百秋坊が「強さとは何か」を求め、各地の宗師を訪ねる旅へと出ます。このシーンはまさに、『悟浄出世』で「自分とは何者か」という問いの答えを求めて、沙悟浄が各地の妖怪の賢人を訪ね歩く姿と重なっています。 また『悟浄出世』に登場する妖怪の賢人と、本作に登場する各地の宗師はともに4人。この点からも『バケモノの子』が『悟浄出世』を意識して作られたことがわかります。 本作で九太は、1人で生きていくために「強さ」を求めて、熊徹の弟子になりました。 しかし宗師たちを訪ねる旅で、「強さ」とは腕力だけではないと知っていきます。そして熊徹との絆や楓との出会い、実の父との再会などによって自分の居場所を見出し、「本当の自分」を見つけたのです。 「強さ」とは人とのつながりであり、居場所のあるところにこそ「本当の自分」がいるということなのではないでしょうか。 『悟浄出世』で中島敦が問いかけた自我問題に、細田守監督は『バケモノの子』でひとつの答えを出したといえます。

【解説⑤】クロサワ映画やジャッキー主演カンフー映画へのリスペクト

本作では人間界で生まれ育った蓮がバケモノ界で「九太」となり、熊徹のもとで修行に明け暮れます。しかし熊徹は、粗野で精神的にも幼い“子どものような”バケモノ。熊徹の悪友・多々良や、僧侶の百秋坊の支えなしには、九太を育てるのは困難でした。 実は九太を育てた熊徹、多々良、百秋坊にはモデルがいるとのこと。活劇の名作として参考にした黒澤明監督『七人の侍』の主演・三船敏郎が熊徹のモデルだそうですが、確かにそっくりです! 多々良と百秋坊の名は、同じく出演者の多々良純と千秋実からだとか。

また『バケモノの子』は、1978年に公開されたジャッキー・チェン主演の映画『スネーキーモンキー 蛇拳』からも、大きな影響を受けているようです。 特に九太が熊徹の足の動きを真似て修行に励むシーンは、「スネーキーモンキー」に同様のシーンがあります。さらに師匠がダメ人間だったり、師匠と弟子がともに競い合ってごはんを食べるシーンがあったりと、多くのオマージュが見られました。 細田守監督は、『バケモノの子』を一言で表すと「修行もの」であると答えており、近年では少なくなったカンフー映画などの修行により主人公が強くなる作品にオマージュを捧げているのです。

映画『バケモノの子』のあらすじは解説を読めば読むほど奥深かった

バケモノと人間の少年の交流と2人の成長を描いた『バケモノの子』は、多くの人の感動を誘い、高い人気を獲得しています。 『悟浄出世』をモチーフに主人公たちの成長を描き、『白鯨』になぞらえて人間の心の闇に向き合った本作は、知れば知るほど奥の深い作品です。 しかしカンフー映画にオマージュを捧げながら、深刻になりすぎることなくエンターテインメントとしてしっかりと楽しめる作品になっているところが魅力となっています。 人とのつながりや「強さ」について掘り下げられった本作を、ぜひもう1度楽しんでみてください。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)