「スター・ウォーズ」のシスとは?ダークサイドの歴史を紐解く

「シス」といえば「スター・ウォーズ」シリーズに登場する「シスの暗黒卿」のこと。シリーズではアナキン、ルーク、レイとジェダイが主人公になっていますが、シスは常に彼らが相対する敵として目の前に大きく立ちはだかっています。 ライトサイドのジェダイとダークサイドのシスは、古くから何度も戦ってきた宿命の相手なのです。ここではシスの特徴や歴史、そしてジェダイとの関係などを詳しく解説します。 また、正史に登場する代表的なシスの暗黒卿たちや、「ダーク・ジェダイ」と呼ばれるダークサイドのフォースを使う者についても紹介していきます。

「スター・ウォーズ」に登場するダークサイドのシスとは?

シスの条件は?

シスの暗黒卿とは、銀河万物を包むエネルギーであるフォースのダークサイドを操る者。これは、ジェダイの騎士が使うライトサイドのフォースとは逆に、怒りや憎しみといった感情から引き出す攻撃的なフォースです。 シスの暗黒卿になるには、まずシス・マスターの下で弟子として修行しなければなりません。ジェダイがジェダイ騎士団として集団で修行するのとは違い、必ずマスターと弟子の二人一組で行動します。 ジェダイと同じく、シスにも優れたフォース感知能力が必要となります。しかしジェダイとは反対に、良心に囚われずに己の欲望を完遂できる強さと、権力欲と攻撃性を持ち合わせていることが重要です。

ダースという名前について

シスには必ず「ダース」という冠称が付きますが、これはシスの暗黒卿(Dark Lord of the Sith)の略称で、最初と最後を取って「Darth(ダース)」と呼んでいます。例えば、ダース・シディアスは「シスの暗黒卿シディアス」と言い換えることができます。

基本的な目的と特徴

シスが第一の目標として掲げているのは、シスによる銀河帝国とジェダイの殲滅です。元々は、クローン戦争の六千年以上も前にモラバンドという惑星を拠点に栄えていたシス。 しかし宿敵ジェダイとの度重なる戦いの中で、シス同士の内紛によって衰退してしまいました。シスによるジェダイへの復讐が、彼らの原動力となっています。

シスの歴史とジェダイとの関係

共和国時代

シスが内紛で自滅していく中、唯一の生き残りとして共和国時代でシスの系統を繋いでいったのが、ダース・ベインです。彼はシス同士の内紛が起こるのは、ダークサイド故の裏切りや不信感であると悟り、序列に重きをおく一人のマスターから一人の弟子にシスの教えを継承する「二人の掟」を確立します。 これ以降、ジェダイ・オーダーが守る共和国で、密かに何代かのシス・マスターと弟子たちが脈々とシスの教えを継承していきました。これはジェダイですら感知しておらず、二人の掟によってより強いダークサイドの力を独占していったのです。 そしてついに、長年のシスの野望を完遂する者が現れます。それが、パルパティーンことダース・シディアスです。表では元老院最高議長パルパティーンとして共和国の実権を握り、裏ではシスの暗黒卿シディアスとしてクローン戦争を画策。ジェダイから暗黒面に転向させたダース・ベイダーとクローン軍団を使って、ジェダイ殲滅をも実行しました。

帝国時代

銀河系のジェダイをほぼ全滅させ、名実ともに銀河系の支配者となったパルパティーンは皇帝を名乗り、シスによる銀河帝国が誕生します。しかし皇帝は、帝国に反抗する反乱同盟軍にジェダイの存在を感じ取っていました。 実は、ジェダイの生き残りであるマスター・ヨーダとオビ=ワン・ケノービが、密かにベイダー卿の息子ルーク・スカイウォーカーを新たなジェダイとして修行していたのです。 ベイダーはルークを暗黒面に誘いますが、ルークはライトサイドのジェダイとしての資質を強く持っており、拒絶します。さらに、より強力なフォースを持つルークにベイダーを殺させ、自分の弟子にしようとするシディアスの思惑はベイダーに打ち砕かれ、奈落に転落。ベイダーは最期にライトサイドのジェダイへ帰還しました。 こうしてダース・シディアスによって実現したシスの銀河帝国は、わずか25年でその終焉を迎えたのです。

シスの主要キャラを紹介 脈々と受け継がれてきた影のフォース

ダース・ベイン

クローン戦争の千年前に、シスとジェダイの戦いで唯一の生き残りとなったダース・ベイン。ジェダイ・オーダーにシスが敗れた原因をシス同士の内紛と分析し、新たなシスのルールとして同時期に存在できるシスをマスターと弟子の二人だけと定めた「二人の掟」を確立しました。 ベインはジェダイによって倒されましたが、これ以降は一人のマスターが一人の弟子にシスの教えを受け継ぎ、シスによるジェダイへの復讐が彼らの目標に。ベインの遺体は古代シスの故郷である惑星モラバンドの「暗黒卿の谷」の墓地に埋葬されました。

ダース・プレイガス

ダース・プレイガスはダース・シディアスのマスターで、フォースの潜在能力に関係する「ミディ=クロリアン」を操り、生命を作り出すことができました。しかしこのダークサイドの知識を弟子のシディアスに伝えたが故に、寝ているところをシディアスに殺されてしまいます。 シディアスは「ダース・プレイガスの悲劇」を後にアナキンに語り、ミディ=クロリアンによって死から救うことができるダークサイドの知識があることを教え、暗黒面に誘い込みました。

ダース・シディアス(パルパティーン)

シーヴ・パルパティーンという名で、惑星ナブーに生まれたダース・シディアス。ダース・プレイガスをマスターとし、フォースのダークサイドを学びました。その一方で元老院議員としてナブー代表を務め、政治の世界でも活動。マスターのプレイガスを暗殺し、ダース・モールを弟子にとってシス・マスターとなります。 モール亡き後はダース・タイラナスを弟子とし、その次はアナキンをダークサイドに引き込んでダース・ベイダーの名を授けました。そうして二人でジェダイ殲滅と銀河帝国樹立を成し遂げます。しかしルークとベイダーの親子によって倒され、シスの帝国は滅びました。

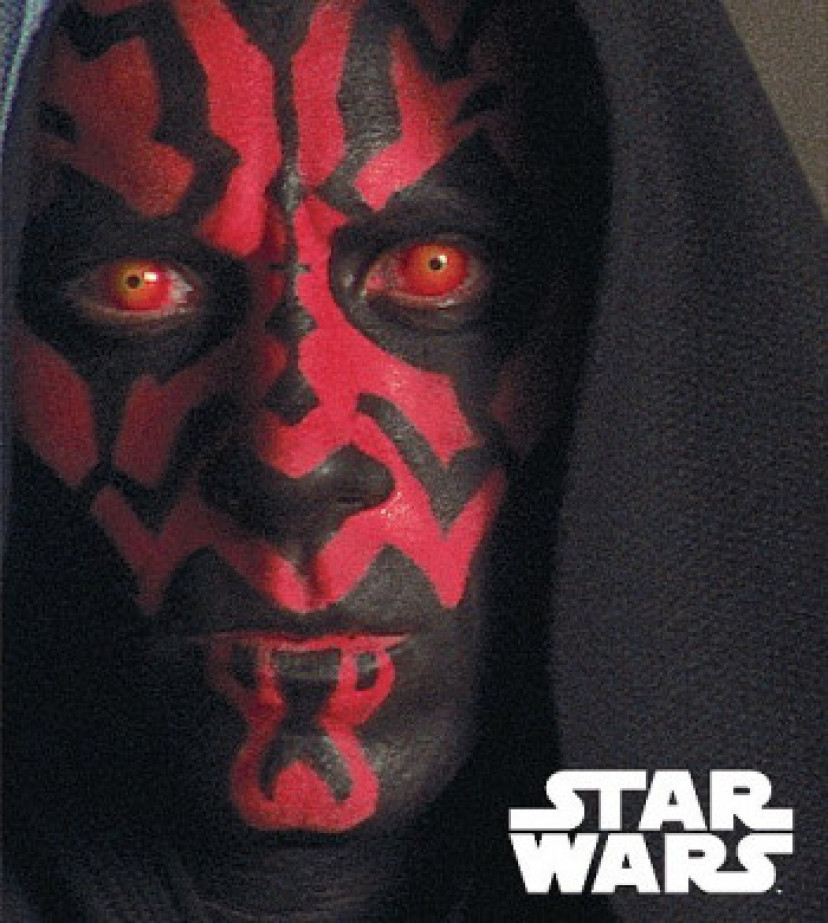

ダース・モール

ダース・モールは惑星ダソミアのザブラクという種族の出身で、頭部に複数の角を持った赤い眼のシスの暗黒卿です。幼い頃にダース・シディアスの弟子となり、ジェダイへの復讐心から無慈悲な暗殺者に育ちます。 ナブー危機の際にクワイ=ガン・ジンと対決して破ったものの、その弟子オビ=ワン・ケノービに倒されました。そこでモールは死んだと思われていましたが、サイボーグの体で生き延び、オビ=ワンへの復讐を糧にクローン戦争をも生き抜きました。

ダース・タイラナス(ドゥークー伯爵)

ドゥークー伯爵ことダース・タイラナスは、惑星セレノー出身のシスの暗黒卿。元々はヨーダに師事したジェダイで、クワイ=ガン・ジンを弟子としたマスターでもありました。共和国政府の腐敗に幻滅し、ジェダイ・オーダーを脱退した後、シディアスの弟子となってダース・タイラナスを名乗ります。 さらにパルパティーンの指示のもと、分離主義勢力のリーダーとなってクローン戦争を引き起こします。しかしクローン戦争末期、惑星コルサントの戦いでアナキンに敗れ、シディアスの指示で首をはねられました。

ダース・ベイダー(アナキン・スカイウォーカー)

アナキン・スカイウォーカーは惑星タトゥイーンに生まれ、クワイ=ガン・ジンに見出されてジェダイの道へ進み、オビ=ワン・ケノービの弟子となります。フォースにバランスをもたらす「選ばれし者」とされましたが、妻パドメの死に怯え、シディアスの甘言に揺れてダークサイドに転向。ダース・ベイダーとなってジェダイ殲滅に手を染めます。 オビ=ワンに倒され瀕死の重傷を負ったベイダーは、サイボーグの体で生き長らえてシディアスの右腕を務めました。息子ルークの存在を知ってダークサイドに引き込もうとしますが、逆に息子への愛情からシディアスを葬ってダークサイドを放棄しました。

カイロ・レン、スノークは違う?正体がシスの可能性があるキャラクターたち

「スター・ウォーズ」シリーズ続三部作の1作目「フォースの覚醒」に登場したカイロ・レン。銀河帝国の残党から成るファースト・オーダーに属し、ダークサイドのフォースと赤いライトセーバーを操る戦士ですが、彼はシスなのでしょうか? カイロ・レンは次世代のジェダイを育てていたルークの弟子でしたが、元々強いフォースを持ち、攻撃性を秘めた性格ゆえにダークサイドに惹かれていました。祖父ダース・ベイダーを崇拝し、ファースト・オーダーの最高指導者スノークの勧誘も受けていたのです。 しかしカイロ・レンもスノークも、シスの暗黒卿ではありません。カイロ・レンはダークサイドのフォースを使う「ダーク・ジェダイ」であり、スノークはその正体が謎に包まれていますが、“シスではない”と『スター・ウォーズ/最後のジェダイ ビジュアル・ディクショナリー』と明記されています。 とはいえスノークに関しては、死んだはずのシディアスがエピソード9「スカイウォーカーの夜明け」で復活するため、実はスノークがシディアスの魂の器だったのでは?という説も挙がっています。

ジェダイと相対して光と闇を作り出すシス

光あるところには必ず闇がある—こんな言葉がピッタリくる「スター・ウォーズ」シリーズの壮大な世界観。これまでダークサイドのシスとライトサイドのジェダイが、長い間それぞれの立場で戦いを繰り広げてきました。 人間の心にも必ず光の部分と闇の部分があるはず。シスは単なるジェダイの敵としてだけではなく、相対的にこの世界に“必要な”闇の部分なのです。「スター・ウォーズ」シリーズにある、こういった普遍的テーマが、われわれの心をつかんで離さないのかもしれません。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)