映画『ファイト・クラブ』をネタバレ解説・考察!散りばめられたサブリミナル効果やラストシーンの意味は?

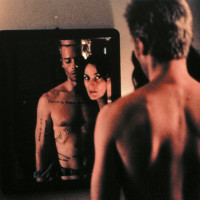

1999年に公開した、デヴィッド・フィンチャー監督の『ファイト・クラブ』。本作ではエドワード・ノートンとブラッド・ピットが主演を務め、映画後半のどんでん返しが大きな話題を呼びました。 この記事では、難解映画と言われる『ファイト・クラブ』のラストシーンの意味や、張り巡らされた伏線について徹底解説していきます!

映画『ファイト・クラブ』作品概要・あらすじ

不眠症に悩む主人公「僕」は、カリスマ的なタイラーと出会います。部屋の爆破をきっかけに彼らは殴り合いの「ファイト・クラブ」を設立しました。鬱屈した男たちがクラブに集まり、欲望と破壊衝動をぶつけあいます。しかし、クラブは次第にテロ組織へと変貌し、「僕」はタイラーの狂気に翻弄されていきーー。 『セブン』(1995)や『ゴーン・ガール』(2014)のデヴィッド・フィンチャー監督とブラッド・ピットのタッグが贈る現代社会の闇を抉る、衝撃の人間ドラマです。

【ネタバレ】映画『ファイト・クラブ』結末までのあらすじ

自動車会社のリコール調査員として働く「僕」は、ブランド品に囲まれ物質的に満たされた生活を送りながらも心は満たされず、不眠症に悩んでいました。 そこで精神科医に勧められたがん患者の集いに参加してみると、死に直面した悲痛な告白を聞くことで自然に泣くことができ、不眠症も改善。しかし偽患者のマーラという人物と出会い、平穏な日々がかき乱され、再び眠れなくなってしまいます。 そんな中、事故と見られる爆発で自宅が焼失したことをきっかけに、飛行機で偶然出会ったタイラー・ダーデンという男と過ごすようになります。2人は素手で殴り合う会員制の地下組織ファイト・クラブを立ち上げ、「僕」は不満に思っていた会社での悩みを解決していきました。 ところが徐々に、クラブの会員はタイラー率いるテロ集団「スペース・モンキー」へ変貌。社会への破壊行為に反対する「僕」はタイラーの大規模な金融ビル爆破計画を知り、阻止しようと動き始めました。 その過程で主人公は、実際にはタイラーという人物は存在せず、自分の別人格だったことを知ってしまいます。 「僕」は爆弾を解除しようと金融ビルへ突入し、自ら仕掛けた爆弾を解除することに成功。しかしそこで再びタイラー=「僕」が暴走し、また爆弾をセットしてしまいます。追い詰められた「僕」は自分の妄想を止めるため、自分の顎に銃を突き付けるのでした。

解説①ラストで「僕」はなぜ死ななかった?

映画『ファイト・クラブ』のラストでは「僕」が自分の口に銃を突きつけ、撃ち抜きました。完全な致命傷かと思いきや「僕」は死なず、タイラーが血を流して倒れます。肝心の「僕」は首から血を流すだけで、立ち上がったのです。 怪我を負っており、攻撃してくる相手もいないため自分で撃ったのは確実でしょう。口にくわえる描写は後述する「男性的要素」の暗喩で妄想だったのかもしれません。 そしてこのシーンは「タイラーとの決別」に重点があると考えます。自身の分身として、攻撃的で「男性らしさ」を具現化したタイラー。精神面での別れをドラマティックに描いているのではないでしょうか。

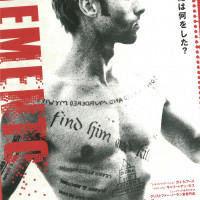

解説②本作に隠されていたサブリミナル効果

サブリミナル効果とは、知覚できない速さの刺激を与え、潜在意識に影響を及ぼすことです。映画の1コマに、知覚出来ない何らかの画像などを挟むことで、潜在意識へメッセージを送ることが出来るとされています。 本作では物語が始まってすぐに、このサブリミナル効果が使われています。主人公がまだタイラーと出会っていないシーンに、タイラーの映像が何度も映し出されているのです。 例えば会社でコピーを取っている主人公の目の前に、精神科医の背後に、患者の会を立ち去るマーラの前にと、それはもうしつこいくらいにタイラーが一瞬だけ現れます。決定的なのは空港で、「僕」が「違う人間になれる?」と自問する場面でしっかりタイラーとすれ違っていました。 このようにタイラーが登場する前から、彼の存在は潜在意識に刷り込まれていたのです。サブリミナル効果を利用して商品イメージを垂れ流すCMをあざ笑うかのごとくタイラーを出現させ、まるで消費社会を批判しているようです。 さらに『ファイト・クラブ』のラストシーンには、男性器の1コマが挿入されています。これはタイラーが映写技師として働いていた時の「ファミリー映画にポルノをはさむ」遊びと同じですが、本作で強調されている「男性像」を表してしているともいえます。

サブリミナル効果シーン一覧

| [4:06]不眠症について「僕」が解説するシーン | コピー機の前に立ち、会社の同僚が働いているのをぼんやり眺めているシーン。一瞬立ち姿のタイラーが映る。 |

|---|---|

| [6:18]廊下で医者と話をするシーン | 医者が「睾丸ガン患者の会合に出てみろよ。あそこにあるのが本当の苦しみだ」の「苦しみ」といった瞬間に、腕を組んだタイラーが登場する。 |

| [12:36]結核患者の会終わりのシーン | タバコをふかしながら去っていく後ろ姿のマーラにかぶさるように、タバコをくわえるタイラーが一瞬現れる。「僕」は「今度の会合で瞑想の後、互いに抱き合う時が来たら、あの女にどなってやる」と続ける。 |

| [20:19]ホテルでCMを見ているシーン | テレビを眺めているとレストランのCMが流れる。ラストに「ウェルカム」と大勢のウェイターが登場するが、一番右端にタイラーがスーツ姿で参加している。 |

| [2:16:15]ビル崩壊シーン | 崩壊するビルを背景に「僕」とマーラが見つめ合って終演。そのラストで画面いっぱいに男性器が一瞬映される。 |

解説③登場人物を徹底解説!隠されたメタ的要素

「僕」が持つ男性像と女性像

前半の「僕」はナヨナヨしていて自分の意志がない、一昔の言葉で言えば「女々しい」人物として描かれました。それは「僕」自身のコンプレックスでもあります。「僕」は睾丸ガン患者の集まりで物理的に「男性らしさ」を失った患者と関わり、己の「女々しさ」と向き合っていませんでした。 そして患者の集まりにマーラが現れます。心の中では彼女に攻撃的な言動をするものの、実際にはたどたどしい会話しかできません。さらにマーラを好きになっても積極的に動けず、「男性らしさ」への理想と現実に向き合わなければいけなくなるのです。

タイラーは「僕」にとっての男性的要素

「僕」の分身であるタイラーは、まさに「男性らしさ」の象徴です。リーダーシップがあり、攻撃的で性に奔放。「僕」が思う、求めていた「男性像」だったのです。ファイト・クラブを始めてから、タイラーに感化された主人公は自信を持ち始め、会社関係の問題を解決していきます。 しかし「男性らしさ」のバランスが崩れると、人の意見に耳を傾けず暴力的に事態を解決しようとしました。後半に出てきた自傷行為も暴力的な思考が自己に向かった表現と捉えられます。 テロ行為を始めるタイラー=暴走した「男性らしさ」を止める方法は、皮肉にも自身に銃口を向けるという「男性らしい」行動でした。

マーラが持つ女性的要素と伏線のカギ

重い病気を患った患者が集うセミナーに参加していた主人公は、そこでマーラという女性に出会います。彼女は金銭的に余裕のある主人公と立場は違うものの、同じ心境を持った人物でした。主人公にもマーラにも友人がおらず、人生の目的を失った2人の様子はとても似ています。主人公がマーラを邪険に思うのは、まるで自分を見ているかのように感じたからです。 「僕」が患者の集会で、自分より下の人を見る「マウンティング」や、相手に強く押されると断れない「僕」の女性的要素はマーラとよく似ていました。男性的要素であるタイラーと対になる形で描かれています。マーラがタイラーと関係を持っていると思っていた主人公でしたが、実際には主人公が別人格タイラーとしてマーラと関係を持っていたのでした。 よって主人公がマーラにタイラーの話をした時には、「誰?」と聞き返されています。主人公とタイラー、マーラの3人での会話は1度も成立しておらず、タイラーが主人公の別人格であることの伏線となっていました。 また、タイラーを殺してマーラと手をつなぎ「これからはすべてよくなる」と伝えたラストシーンは、自身の「女性的要素」を受け入れたことを意味するのかもしれません。

考察①映画『ファイト・クラブ』の名言が響く理由

主人公の「僕」の名前がはっきり映画に現れない理由は、本当の名前がタイラー・ダーデンである可能性もありますが、不特定の現代人を表しているためだと考えることができます。主人公のように、金銭的に自立した存在でも、日々生きている意味を感じられずにいる人は多いはずです。 作中で数々の名言が飛び出す『ファイト・クラブ』。タイラーが発する「生きること」についてのセリフが心に響くのは、彼の言葉が主人公「僕」だけでなく、現代人にも共通するアドバイスだからではないでしょうか。

考察②映画『ファイト・クラブ』におけるルールとは

| ルールその1 | ファイト・クラブについて口にするな。 |

|---|---|

| ルールその2 | ファイト・クラブについて「口にするな」。 |

| ルールその3 | 相手が降参、大きな怪我、または戦意喪失したらファイト終了。 |

| ルールその4 | ファイトは1対1で行え。 |

| ルールその5 | ファイトは1組ずつ。 |

| ルールその6 | シャツと靴は脱げ。 |

| ルールその7 | 決着が着くまでファイトは終わらない。 |

| ルールその8 | 初めてのファイトクラブなら、必ずファイトに参加しろ。 |

「僕」とタイラーが立ち上げたファイト・クラブのルールが意味するものはいったい何なのでしょうか? 『ファイト・クラブ』は時に、男性の力強さを強調し、暴力を推進する映画と捉えられることもあります。しかしクラブのルールには、むしろ暴力を楽しむことを控えるような表現があります。1対1の戦いや降参に関するルールは、暴力が行き過ぎることを抑圧するものです。 さらにクラブで行われるファイトの意味は、殴られて痛みを感じることにあります。人は痛みを感じることで生きていることを実感するというタイラーの言葉通り、本作は暴力ではなく、“生きていることの感覚”をテーマにしているのです。

『ファイト・クラブ』の制作秘話

『ファイトクラブ』の制作は、デヴィッド・フィンチャー監督と20世紀フォックスとの複雑な関係抜きには語れません。 フィンチャー監督のデビュー作『エイリアン3』(1992)は、20世紀フォックスとの協力で制作されましたが、脚本途中での撮影開始や、スタジオによる最終編集など、両者の関係は険悪なものに。 しかし、フィンチャー監督は『ファイトクラブ』の企画を再び20世紀フォックスに持ち込みました。提案したのは「300万ドルの低予算制作か、巨額予算でスター俳優を起用するか」の二択のみ。 最終的に20世紀フォックスは約6,300万ドル(約70億円)の予算を投じ、制作を決定します。資本主義を痛烈に批判する映画の内容とリンクする、フィンチャー監督の「復讐劇」がありました。

映画によって起きた事件

2009年5月、ニューヨークで『ファイト・クラブ』の模倣犯が出てしまいます。17歳の少年は作中でタイラーが行った犯行と同じように、スターバックスの窓を次々と破壊しました。 同じく2009年にオーストラリアで「ファイト・クラブ」の真似をした少年がファイトで死亡する事故も起こっています。劇薬的な作品ではありますが、あくまで「男性的要素」を暴走させてはいけない、という訓示も教えてくれる作品です。

映画『ファイト・クラブ』は何度観ても面白い!ネタバレあらすじでおさらい

消費主義社会の中で「モノ」に躍らされ、コマーシャルのサブリミナルで購買意欲を操られる現代社会。『ファイト・クラブ』は、強迫観念で物を買い続けていた「僕」が物質至上主義と決別し、死を身近に感じることで本来の「生きる」感覚を取り戻して社会と闘争する姿を描いています。 ファイト・クラブによって物質に取り込まれた自己を破壊し、男の戦う本能を目覚めさせた本作。だからこそ今でも「男の教科書」であり、タイラー・ダーデンというキャラクターが支持され続けているのではないでしょうか。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)