映画『スタンド・バイ・ミー』ネタバレあらすじを解説!結末やメタファーの意味をを徹底考察

世界的に有名な作家スティーブン・キングの短編小説を原作に1986年に映画化された『スタンド・バイ・ミー』は、少年たちのひと夏の冒険を描いた青春映画です。 その後、多くの映画で少年たちが線路を歩く有名なシーンが引用されるなど、名作として名高い本作。この記事では、モデルとなった作者の実体験や作中に隠されたメタファー、また少年たちのいきいきとした演技が生まれた撮影裏話を紹介していきます。 ※この記事は映画『スタンド・バイ・ミー』の重要なネタバレを含みます。

タップできる目次

- 映画『スタンド・バイ・ミー』あらすじ【ネタバレなし】

- 映画『スタンド・バイ・ミー』結末まで全編ネタバレ解説

- 映画『スタンド・バイ・ミー』ゴーディの成長のモチーフを考察

- 【考察①】“橋・門(扉)”は別世界への入り口

- 【考察②】“銃”と“かんしゃく玉”は男性としての成長を表す

- 【考察③】パンツの中をヒルに噛まれたのは女性的な成長?

- 【考察④】創作物語の“ゲロ”は鬱憤を晴らすメタファー

- 【考察⑤】“鹿”は死からの再生を暗喩

- 【考察⑥】感情を発散し“田舎町のドン”に打ち勝ったゴーディ

- 【考察⑦】“クリスの死”によって「独り立ち物語」が完成する

- 実話をもとに?『スタンド・バイ・ミー』の誕生秘話

- ロブ・ライナーが監督に起用された経緯とは?

- ロブ・ライナー監督が引き出した子役たちの迫真の演技

- 葛藤を抱える少年たちを描くための苦労と工夫

- 映画『スタンド・バイ・ミー』タイトルの意味は?曲と関連が

- 映画『スタンド・バイ・ミー』原作小説との違いはある?

- 実話から生まれた『スタンド・バイ・ミー』はいつまでも愛される名作

映画『スタンド・バイ・ミー』あらすじ【ネタバレなし】

人気作家のゴードン・ラチャンスはある朝、「弁護士クリストファー・チェンパーズ、刺殺される」という新聞記事に目にします。ゴードンはその名前から、少年時代のある夏の出来事をふと思い起こしました。 1950年代末、オレゴン州の小さな町キャッスルロックに住むゴードン(ゴーディ)、クリス、テディ、バーンの4人の少年は、それぞれ家庭に問題を抱え、よく一緒につるんでいます。 ある日、列車に跳ねられた少年の死体が森の中で野ざらしのままになっていると聞いた彼らは、好奇心から死体探しの旅に出ることにしたのです。 こうして彼らの「忘れられない冒険」が始まります。

映画『スタンド・バイ・ミー』結末まで全編ネタバレ解説

ゴーディら4人は死体を探す旅へ

1959年。ゴーディことゴードン・ラチャンスは貧しい田舎町キャッスルロックに暮らしていました。ガキ大将のクリス、メガネをかけたテディ、太っちょのバーンとは、それぞれ性格は全く違いますがなぜか気が合い、4人でよく遊んでいました。 あるとき彼らは、3日前から行方不明になっていた少年の死体が30キロ離れた森で野ざらしになっていると聞きます。「死体を発見したら有名になれる」と考えた4人は、死体探しの旅に出ることに。

道中様々な恐怖を味わうことに

旅の途中、4人はケンカをしたり、深い谷にかかる鉄橋を渡ったり、線路沿いを歩いて汽車に轢かれそうになったり、危険な目に遭いながら歩を進めます。 夜になり、森で野宿することになった4人は、クリスが家から持ち出した銃を持って順番に見張りをすることに。テディは逐一異常がないことを報告するため、みんな寝ることができません。次に見張りに立ったバーンは獣の鳴き声に怯えますが、キョロキョロしながらもなんとか耐え抜きました。 クリスの番になり彼が火に薪をくべていると、うなされていたゴーディが大きな声を上げて起き上がります。

クリスの告白とゴーディの決意

すっかり目が覚めてしまったゴーディは、クリスと話します。 クリスは自分の家族は町でも評判が悪く、自分も不良だと思われていると言います。学校でミルク代が盗まれたとき、クリスは事情も聞かれず停学処分になってしまったのです。しかし実は、ミルク代を盗んだのは先生でした。自分の家庭環境を恨み、クリスは涙を流します。 翌朝、再び線路を歩き始めた4人。その途中、クリスが近道を提案します。バーンは危険だと反対しますが、ほかの3人が森に入っていったため、仕方なく後をついていくことに。 しばらく進むと沼があり、クリスが棒で深さを確かめると浅かったため、沼に入ることに。しかし沼は次第に深くなり、胸まで浸かってしまいます。ふざける3人をたしなめながら、ゴーディは岸を目指していましたが、バーンたちは調子に乗ってゴーディに覆いかぶさります。 すると彼らはヒルに刺されてしまい、慌てて振り払います。ゴーディはパンツの中にヒルを見つけ、剥がし取ると手にべったりと血がつき、気絶してしまいます。 ゴーディが目を覚ますと、クリスは彼を心配して引き返そうと言い出し、テディとバーンは口論を始めます。するとゴーディは「やめろ!」と一喝し、「僕は引き返さない」と言うと1人歩き始めました。

死体の発見と冒険の終わり

線路を歩き、ハーロゥ・ロードを見つけた4人は、手分けしてデイ・フラワーの死体を探すことにしました。するとバーンが線路下に吹き飛ばされた死体を発見します。4人は本物の死体を見て、なんとも言えない気持ちになりました。 クリスの提案で死体を運ぶ担架を作るため、長い棒を探すことに。死体から離れないゴーディを心配してクリスが声をかけると、彼は「なぜ人は死ぬんだ」「なぜフラワーは死んだんだ、なぜ兄さんは死んだんだ」と言い、「僕が死ねばよかったんだ」と胸の内を吐露します。 クリスはゴーディを慰め、「お前はいつかきっと偉い作家になるよ。書くテーマが無いときは、俺たちのことを書けばいい」と励まします。 そこへエースたちがやってきて、死体を横取りしようとします。するとゴーディは空に向かって銃を撃ち、エースに銃口を向けました。「死体は渡さない」「動くなエース、本当に殺す」と言うゴーディの本気を感じたエースは、その場を後にします。 結局ゴーディたちは死体を持ち帰らず、匿名で電話をすることに。4人は一晩中無言で歩きつづけ、明け方にキャッスルロックに到着しました。バーンは「またな」、テディは「中学でな」と言い、家に帰っていきます。残ったクリスは「いつかこの町を出られると思うか?」と問いかけ、ゴーディは「君ならなんだってやれるよ」と答えます。

時は巡り舞台はゴーディの現在へ

中学に入ると、クリスが言ったとおり4人にはそれぞれに別の友達ができ、一緒に遊ぶこともなくなりました。 バーンは高校卒業後に結婚して5人の父となり、製鉄所で働いています。テディは視力と耳が悪いせいで軍隊に入れず、刑務所暮らしのすえ臨時雇いの仕事をしながらキャッスルロックで暮らしています。 進学コースに進んだクリスは希望の大学に入り、弁護士になりました。しかしある日ダイニングで客同士のケンカの仲裁に入り、刺し殺されてしまったのです。 ゴーディはこうして、あの日の冒険の物語を書き終えました。「私はあの12歳のときに持った友人に勝る友人をその後二度と持ったことはない。無二の親友というのは誰にでもそうなのではないだろうか」と締めくくります。

映画『スタンド・バイ・ミー』ゴーディの成長のモチーフを考察

スティーブン・キングの原作タイトルは『死体 (The Body)』でした。原作同様に映画でもこの死体探しの冒険がメインとなっていますが、そこにはメタファーとして差し込まれた数々のモチーフが登場しているのです。 ここからはそのモチーフの意味を1つずつ読み解き、主人公ゴーディの成長を考察していきます。

メタファーと7つの成長一覧

\読みたい見出しをclick/

| 橋・門 | ①新しい世界への入り口 |

|---|---|

| 銃・かんしゃく玉 | ②男性としての成長 |

| パンツの中をヒルに噛まれる | ③女性としての成長? |

| デブとゲロ | ④悩みを吐き出す |

| 鹿 | ⑤死の側からの再生 |

| エースを追い払う | ⑥広い世界を知る |

| クリスの死 | ⑦独り立ちの完成 |

【考察①】“橋・門(扉)”は別世界への入り口

冒険の始まりは、線路で4人が集まって歩き出すところから始まります。すぐに橋が目の前に現れますが、これは“死体を探す”という非日常に足を踏み入れる別世界への入口のモチーフ。「遠いのか」というセリフに別世界への不安が表れています。 「橋」や「門」は、別世界への入り口のモチーフとして一般的によく使用されるもの。4人が橋を渡って、いよいよ“大人になる”通過儀礼が始まります。「線路」も「人生」のメタファーといえるでしょう。

【考察②】“銃”と“かんしゃく玉”は男性としての成長を表す

「銃」というメタファーはよく男性器の象徴として使われています。劇中ではクリスが父からくすねてきた銃を、ゴーディが2回発砲する場面がありました。 1回目は「弾は入っていない」というクリスに騙され、知らぬままに発砲。その音に「だれがかんしゃく玉でいらずらを!」とすぐに近所の人が出てきました。 かんしゃく玉は英語では「cherry bomb」、“cherry”には童貞の意味があるので、銃の発砲(=射精やセックス?)と対比的に用いられた言葉だと考えられます。 1回目はあたふたしながら銃を放ったゴーディでしたが、2回目は町の不良たちからクリスを守るため毅然とした態度で発砲します。ゴーディはすでに立派な成長を見せており、この2回を比較してみることでゴーディの成長を顕著に見ることができるようになっているのです。

【考察③】パンツの中をヒルに噛まれたのは女性的な成長?

線路は遠回りだと言って森に入り込んだ4人は、知らずに深い沼にはまってしまいます。そこには血を吸うヒルがいっぱい!全身に付いたヒルを慌てて取りますが、ゴーディにはパンツの中にも入っていました。 なくなくヒルを引き剥がしますが、パンツの中が痛かったのと血だらけになったショックでゴーディは気絶。このシーンはまるで「初潮」のようにも見えます。 ゴーディはクリスと並んでいると女性的な部分が目立ち、自分でもそれにコンプレックスを感じていたようです。しかしクリスにそんな“変な”一面も認めてもらえたことで、自分のやりたいことをする決心が固まっていく様子も描かれています。 気絶から目覚めたゴーディは自信のある人物に生まれ変わっていました。ヒルに噛まれたシーンは、ゴーディが自分のちょっと“変”な女性的な側面も肯定できるようになったという、成長を描いたメタファーなのではないでしょうか。

【考察④】創作物語の“ゲロ”は鬱憤を晴らすメタファー

晩になって薪を囲みながら一服する間、ゴーディは自分が創作した「パイ食い競争」の話を披露します。主人公は嫌われ者のデビー・ホーガン。物語は彼の意外な復讐劇としてオチるのですが、中でも会場中がゲロを吐きまくるシーンはかなりのインパクトです。 ゴーディは兄を亡くした家族の中で息苦しさを感じ、自分の心の内をなかなか打ち明けられずにいました。また「オンナ男」とからかわれたり兄と比較されたり、田舎町特有の同調圧力を感じるシーンも。 そんな悩みを友だちにさえ話せず、でもすべてをぶちまけたいという願いが「ゲロ」として表現されているのかもしれません。 創作話は仲間に大ウケし、自分のアイデンティティである小説を肯定してもらえたことでゴーディの心は軽くなりました。そしてありのままの自分を肯定できるようになったのではないでしょうか。

【考察⑤】“鹿”は死からの再生を暗喩

ゴーディが創作話を披露した翌朝、彼が線路で1人本を読んでいると、突然森の中から鹿が現れて目が合いました。 この物語を「生」と「死」の対立構造で捉えると、兄の死を経験したばかりのゴーディは「死」に限りなく近い側に、他の3人は死体を非日常として興味の対象にする「生」側に位置しています。しかしゴーディはこの旅で、仲間たちに影響されて「生」へと戻りつつありました。 「鹿」は「再生」の象徴であり、キリスト教では「生命の泉」にいたる魂を表しているそう。そういえば『もののけ姫』(1997年)に登場する鹿の角を持つシシ神も生と死を司る山の神でした。 ゴーディが“鹿を見た”という出来事は、彼が兄の死を克服したことを意味しているのかもしれません。

【考察⑥】感情を発散し“田舎町のドン”に打ち勝ったゴーディ

線路沿いの森の中でついに死体を見つけた時、ゴーディは「なぜ兄ちゃんは死んだ」とクリスに気持ちを吐き出し、泣き出します。そして天敵である町の不良エースに怒りをぶつけ、毅然とした態度で追い払いました。 これまで感情を内に溜め込みがちだったゴーディが、そういった負の感情をうまく発散することができるようになったのは大きな成長といえます。 さらに原作のこのシーンには「彼らは車でやってきた—それがわたしをなによりも激怒させた。」という記述がありました。(『スタンド・バイ・ミー』スティーヴン・キング,山田順子訳,p.290) 長い道のり歩きながら世界が広いことを体感したゴーディは、狭い世界しか知らないくせに威張りちらすエースに怒りを感じるようになったのです。 ゴーディは狭い町から広い世界へ出ていろんなことを考えた結果、狭い街では否定されがちな自分のアイデンティティに誇りを持てるようになったのでした。

【時代背景】アメリカの田舎の労働者階級

本作の舞台は1959年のオレゴン州、キャッスルロックという架空の田舎町。主題歌「スタンド・バイ・ミー」や劇中に使用されたオールディーズも含め、当時の時代背景を忠実に再現しています。 50年代のアメリカの田舎町には、特有の同調圧力や父権主義の息苦しさがあり、町を出て成功する者はごく一部でした。大学に進学することもなく、田舎町で労働者階級として一生を終えることの方が多かった中、ゴーディの兄は期待を一心に受けるごく一部のエリートだったのです。 そんな兄がなくなってしまったのに、兄のように優秀でない自分が生き残ったことで、ゴーディは自分を責めてしまいます。 当時の情報源は新聞やラジオだけで、今ほど情報通信技術も発達していません。どうしても街全体の価値観は閉鎖的で保守的なものになり、その価値観が少年たちにとってのすべてでした。 ゴーディはそこを出て、町だけが世界のすべてではないと知ったことで、成長することができたのかもしれません。

【考察⑦】“クリスの死”によって「独り立ち物語」が完成する

死体探しの冒険の後、ゴーディはクリスと進学クラスで勉学を共にし、ゴーディは作家に、クリスは町を出て弁護士になります。クリスとは10年間会っていなかったとはいえ、彼はゴーディにとっては親友であると同時に「庇護者」のような存在でした。 クリスが死んだことは、ゴーディにとっては心の庇護を失うのと同じこと。映画ではクリスの死を知ったゴーディが当時を振り返って小説を書くという構成になっており、彼の死を受け入れたゴーディが本当の意味で「独り立ち」したことを示していると思われます。 クリスのことを書くことで、一人前の男として、小説家として成長を遂げ、ゴーディの成長譚は終わりを迎えるのです。

物語が回想構造になっている訳

この物語がただの少年たちの冒険譚として描かれるのではなく、大人視点の回想として進んでいくのは、クリスの死を「独り立ち」の最後の出来事として成長譚を完成させたかったからではないでしょうか。 映画では死んだのはクリスだけで、バーンとテディはキャッスルロックの労働者となっています。しかし原作ではバーンは火事で、テディは車の事故で死んでおり、ゴーディは本当に独りきりになっていました。 狭い田舎町で唯一受け入れてくれた仲間たちがいなくなっても、大人になったゴーディは広い世界で自分らしく生きていける、そんな成長を表していると同時に、狭い世界で今苦しんでいる少年たちへ救いのメッセージも込められているようにも感じられます。

実話をもとに?『スタンド・バイ・ミー』の誕生秘話

主人公のモデルは原作者本人?

本作の主人公・ゴードン・ラチャンスのモデルはキング自身であり、キングは本作を「自伝的作品」と称したこともあります。 キングとゴーディには多くの共通点があり、大人になったゴーディの職業はキングと同じく小説家。そしてキングもやはり、子供のころから物語を作る才能があったのだとか。 またキングもゴーディと同様に、子供の頃に兄を亡くしています。一方、2人の異なる点は、父親の存在です。キングの父は彼が子供の頃に失踪していますが、ゴーディの家庭は両親そろっていました。

アイデアのもとになったキングの幼少期の事件

『スタンド・バイ・ミー』のアイディアのもとになったのは、キングの少年時代の実体験だそうです。 当時4歳くらいだったという彼が近所の友人の家で一緒に遊んでいたところ、その友人がすぐ近くにあった線路で電車に轢かれてしまったというのです。キングの母によると、ショックを受けて帰ってきた彼は、その後1日中口をきかなかったのだとか。 このような実話をもとに『スタンド・バイ・ミー』の原作『The body』は誕生しました。

ロブ・ライナーが監督に起用された経緯とは?

元々、本作は『ナインハーフ』(1986年)や『フラッシュダンス』(1983年)などで知られるエイドリアン・ラインが監督を務める予定だったのだとか。 しかしラインがバケーション中で撮影スケジュールに遅れが出る恐れがあったため、のちに『恋人たちの予感』(1989年)や『ミザリー』(1990年)を手掛けることとなるロブ・ライナーがメガホンをとることになりました。

ロブ・ライナー監督が引き出した子役たちの迫真の演技

子供たちのリアルな表情を引き出す様々な工夫

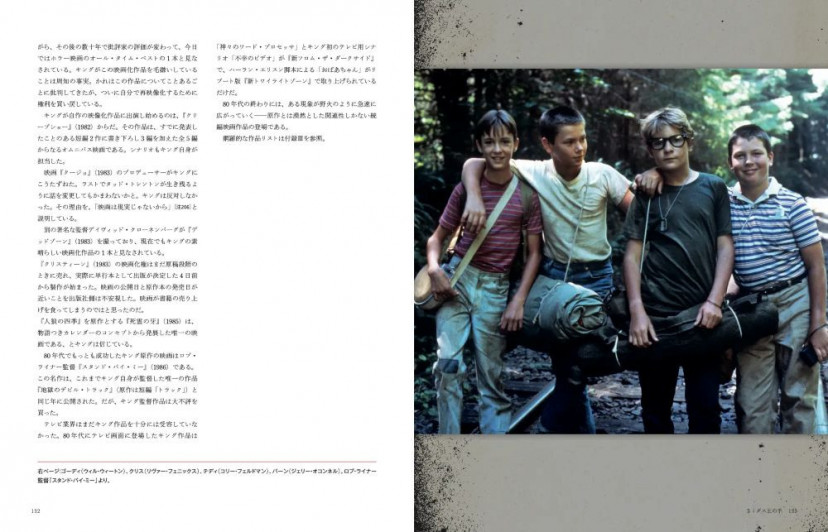

ロブ・ライナー監督は『スタンド・バイ・ミー』で子供たちの魅力的な表情を引き出すため、様々な演出を行なっています。 例えば死体を初めて目撃するシーンまで、子役たちも劇中のキャラクターと同様にその死体を一切目にすることはありませんでした。これは子役たちのリアルな表情と感情を引き出すための演出の1つです。 この他にも、バーンとゴーディが列車に追われる場面では安全に配慮して2人が実際に列車に轢かれる危険性がない撮影方法が選択された結果、ウィル・ウィートンとジェリー・オコンネルは緊張感を持てませんでした。しかしライナーは2人を怒鳴りつけて怯えた表情を引き出そうとしたそうです。

リヴァー・フェニックスのメンタルケアも

クリスがどれだけ自分が価値のない人間だと感じているか胸の内を吐露する場面を撮影した後、リヴァー・フェニックスは感情を抑えきれなくなっていました。過酷な幼少期を過ごしたことで有名なリヴァー・フェニックスですから、役柄に自身と通じるものを感じたのかもしれません。 ライナー監督は、フェニックスを泣き止ませるためにしばらくハグをして慰めたそうです。

葛藤を抱える少年たちを描くための苦労と工夫

未成年でも吸えるタバコを作る

『スタンド・バイ・ミー』の印象的な場面として、少年たちがタバコを吸う場面を思い浮かべる人も多いと思います。一見、本物にしか見えないこのタバコですが、実は劇中で彼らが吸っていたタバコはキャベツで作られたもの。 それぞれが様々な葛藤を抱える4人の少年たちを描くために、この他にもスタッフは多くの工夫を凝らしています。

ゴーディと鹿の対面はどのように作られたのか

死体を探す旅の途中で、主人公・ゴーディが線路上で鹿に遭遇する場面があります。 スタッフは鹿をタイミングよく振り向かせるため、エアーホーンを鳴らしたり、フライパンや鍋を叩いて、鹿を振り向かせようとさまざまな工夫をしていたそうです。

太っちょバーンは本当に犬にかまれていた!

太っちょのバーンを演じたジェリー・オコンネルは、実際に犬のチョッパーに噛みつかれていました。映画をよく観ると、いくつかのシーンでバーンの唇が腫れているのが確認できます。

60日間ほぼ晴天…死体を見つける場面の曇天はどのように作られた?

60日の撮影期間中ほぼ完璧な晴天に恵まれたことで、本作は曇天場面の撮影に苦労していたそうです。 少年たちが死体を見つけるシーンの撮影は、スタッフが広範囲にわたって周辺を布で覆って撮影に臨みました。

映画『スタンド・バイ・ミー』タイトルの意味は?曲と関連が

実は、本作の原作となった短編小説のタイトルは『死体(原題:The Body)』です。しかし当時、製作会社のコロンビアピクチャーズは、これが映画版のタイトルにはふさわしくないと考えました。 そこで監督のロブ・ライナーは、映画最後に流れる「スタンド・バイ・ミー」がタイトルにピッタリと判断し、このタイトルを提案します。しかし共同脚本家レイノルド・ギデオンによると、ライナーのアイデアは「1番人気のない選択肢」だったのだとか。 またあるプロデューサーはマイケル・ジャクソンに『スタンド・バイ・ミー』をカヴァーしてもらう計画を立てていました。しかしライナーは時代背景を考慮してベン・E・キングのオリジナルバージョンを使うことを譲らず、なんと、マイケル・ジャクソンのバージョンをボツにしたのです! その後、ジョン・レノン、山下達郎など様々なアーティストにカバーされる「スタンド・バイ・ミー」ですが、やはり本作にはベン・E・キングのオリジナル版がベストだったと、映画を見る度に確信します。

『スタンド・バイ・ミー』のタイトルの意味は

「スタンド・バイ・ミー」を直訳すると「私のそばにいて」という意味です。また歌詞を踏まえてニュアンスを汲み取ると「困難な状況でも支えてほしい」という雰囲気になります。 子どもたちのひと夏の冒険を描いた映画『スタンド・バイ・ミー』では、彼らの青春や友情が永遠につづくように思われます。しかし実際はそうではなく、ゴーディは故郷を離れ、親友だったクリスの訃報を新聞記事で知るのです。

映画『スタンド・バイ・ミー』原作小説との違いはある?

『スタンド・バイ・ミー』の原作と映画の大きな違いは、原作にはともに旅をした4人のその後が詳しく書いてあることです。4人は死体探しの旅から帰ったあと、エースにボコボコにされたとか。 またゴーディがクリスの死を知る時点で、ほかの2人もすでに亡くなっています。ともに冒険した4人のなかで、生きているのはゴーディだけになってしまいました。 さらに映画では「あの12歳のときのような友達はできない」という最後の台詞が印象的ですが、原作は「川はまだ流れている。そして私も、そうだ」という言葉で締めくくられています。これは永遠のように思われた少年たちの友情が、いつしか変わってしまったことを表しています。

実話から生まれた『スタンド・バイ・ミー』はいつまでも愛される名作

本作の少年たちの冒険のように、子供時代のなつかしい思い出は、多くのひとが持っているのではないでしょうか。 数々の映画賞にノミネートされた青春映画の金字塔『スタンド・バイ・ミー』。その製作現場には、子供たちが主人公である作品ならではの苦労や工夫がありました。それによって引き出された子役たちの自然な演技や表情には、何度観ても惹きつけられます。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)