【シネフィル入門】ヌーヴェルヴァーグを彩った8人の監督とその代表作とは?

フランスの映画革命「ヌーヴェルヴァーグ」の特徴と代表的な監督・作品をご紹介!

映画好きなら誰でも聞いたことがあるであろう「ヌーヴェルヴァーグ」。1950年代末に起こったフランスの映画革命のこととは知っていても、その作品は難しそうと敬遠している人もいるのではないでしょうか。 その後、世界中の映画製作に大きな影響を与えたこのムーブメントは、実際どんなものだったのでしょう。 この記事ではヌーヴェルヴァーグの特徴や、代表的な監督とその代表作をご紹介します。とても有名な作品も多いので、見たことがあるあの作品も、実はヌーヴェルヴァーグのものだったのかもしれません。

ヌーヴェルヴァーグの特徴とは?

フランス語で「新しい波」を意味する「ヌーヴェルヴァーグ」は、もともとは戦後生まれの新しい世代と、それ以前の世代とのギャップを示していました。しかし、その後フランス映画の新しい傾向を分析する用語として映画雑誌で使用されるようになります。 では、そのフランス映画の「新しい波」とはどんな特徴を持っていたのか見てみましょう。

作家主義

ヌーヴェルヴァーグ最大の特徴は、作品よりもその「作家」である監督、そしてその個性を評価することです。 その監督たちに影響を与えたのは、意外にも当時アメリカで活動していたアルフレッド・ヒッチコックやハワード・ホークスら多作な映画監督たち。 ハリウッドでは、それまで大ブームだったミュージカル映画が下火になる中、ヒッチコックやホークスらが実験的な作品づくりに挑戦しつづけていました。しかし彼らへの評価は低く、フランスではそのことに納得がいかない映画好きたちが、映画雑誌上で議論を繰り返していました。 そんな映画評論家たちが自ら映画を撮り始めたのが、ヌーヴェルヴァーグのはじまりです。

下積み経験のない若い監督による作品

先述したとおり、ヌーヴェルヴァーグの監督は映画雑誌上で独自の映画論を展開していた映画評論家たちです。 彼らは撮影所や映画製作会社に属して助監督などの下積み経験を経ておらず、自分が展開していた映画論にしたがって映画を撮り始めました。その作品に共通する特徴は、低予算を逆手に取った斬新な撮影や演出方法にあると言っていいでしょう。 また彼らは横のつながりが強く、お互いに評価し合い、資金調達に協力し合い、ときには合作や出演もしています。

ロケ撮影が中心

それまでの映画は、フィルムの感度の関係で、スタジオ内のセットで照明を当てながら撮影するのが普通でした。しかし、フィルムの質の向上によりロケ撮影が自由に行えるようになります。 ヌーヴェルヴァーグの監督たちは撮影所に所属しておらず、セットを立てられるスタジオも、その予算もなかったため、撮影はもっぱら野外のロケで行われました。

同時録音

多くの映画では関係のない雑音やスタッフの掛け声などが入るのを避けるため、撮影の後にセリフを収録したり、音楽や効果音を加えたりしています。 しかしヌーヴェルヴァーグの監督たちは、撮影の際にセリフと同時に録音された街の雑踏や車の音などをそのまま残し、リアルさを追求しました。これも、彼らが設備の整ったスタジオを持っていなかったことに関係しています。

即興演出

1954年、のちに映画監督となるフランソワ・トリュフォーが映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に書いた文章が、すべての発端になったと言われています。 トリュフォーは脚本重視の映画づくりを批判し、監督の頭の中に映画の完璧なイメージがあるとすれば、そのイメージを超える作品を作ることはできないと主張しました。完璧なイメージに近い不完全なものをフィルムに焼き付けることは「芸術」としての映画の本質ではないということです。 その主張に賛同した若手監督たちは、脚本に書かれた以上のものを「映像」によって生み出そうと、撮影現場で思いのままに演出を加えていきました。

それでは、ヌーヴェルヴァーグを代表する8人の監督とその作品をご紹介します。

ヌーヴェルヴァーグの中心人物:ジャック・リヴェット

映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」の元編集長であるジャック・リヴェットは、ヌーヴェルヴァーグの中心的人物でした。 リヴェットの作品の大きな特徴は、その長さです。例えば1971年の『アウト・ワン』は、12時間53分と驚愕の上映時間となっており、ほかにも3時間越えの作品も少なくありません。 また、作家性の特徴としては厳密な脚本がないこと、生涯テーマとした「演技」と「現実」の二層構造などがあげられます。

『パリはわれらのもの』(1958年製作、1961年公開)

パリに来た女子学生、アンヌ・グーピルは、シェイクスピアの作品を上演しようとする若者の貧乏劇団に加わります。しかし、劇団のメンバーたちの周囲に見え隠れする謎の組織の陰謀に巻き込まれていくことに……。 リヴェットが仲間に先駆けて製作し始めた本作は、事実上ヌーヴェルヴァーグ最初期の作品ですが、完成までに2年かかり、多くの仲間が資金提供や出演で協力しています。

『セリーヌとジュリーは舟でゆく』(1974)

パリの公園で出会ったセリーヌとジュリー。彼女たちは一緒に暮らし始め、あるとき郊外の屋敷に引き寄せられます。2人はそこで起こる少女殺害の幻視を繰り返し見るようになり、少女を助け出そうと決意しますが……。 『不思議の国のアリス』にインスパイアされたという本作は、即興演出による不条理な展開が魅力的な冒険活劇となっています。

『彼女たちの舞台』(1989)

パリを舞台に、女流演出家のもとで演劇を学ぶ4人の女子学生。彼女たちは次第にある事件に巻き込まれていきます。 芝居のリハーサルのシーンが延々とつづく本作ですが、繰り返されるセリフや仕草のニュアンスが次第に変化していくのが興味深いものとなっています。

フランス映画の墓堀人:フランソワ・トリュフォー

先述したカイエ・デュ・シネマ誌の記事や批評によって、映画評論家としてのトリュフォーはその攻撃的な論評で「フランス映画の墓堀人」として恐れられていました。 トリュフォーの作品は自伝的なものが多いと言われ、ひとりの人間が悪人にも善人にもなる複雑な人間性を描くことが特徴です。また、斬新な映像づくりと古典の融合でも知られています。

『大人は判ってくれない』(1959)

12歳のアントワーヌ・ドワネルの生活はつらいものでした。家では毎日両親のケンカを聞かされ、学校では成績も悪く、いたずらをしては先生に叱られます。映画を見ることだけが楽しみだったアントワーヌは家出をし、停学になった親友ルネの家に隠れ住むように。しかしある日、父の会社から盗んだタイプライターを質に入れようとして捕まってしまいます。 トリュフォーの長編デビューとなった本作は、彼自身の少年時代を描いた自伝的な作品です。この作品でトリュフォーはカンヌ国際映画祭で監督賞を受賞。一躍ヌーヴェルヴァーグの旗手として知られるようになりました。

『ピアニストを撃て』(1960)

パリのカフェでピアノを弾くシャルリの正体は、かつて世間を賑わせたアルメニアの天才ピアニスト、エドゥアール・ソローヤン。過去の出来事から人生に絶望している彼に、カフェの給仕係レナは想いを寄せていました。ある日、シャルリの兄シコが助けを求めてきて、ふたりは嫌々ながらギャングの抗争に巻き込まれることに……。 原作はデヴィッド・グーディスの同名小説ですが、舞台をアメリカからパリに移し、登場人物の性格にも改変を加えています。揺れるカメラや、はちゃめちゃなストーリー、脈略のないカットなど、ヌーヴェルヴァーグらしい作品となっています。

『突然炎のごとく』(1962)

オーストリア人の青年ジュールとフランス人青年ジムはモンパルナスで出会い、すぐに親友になりました。ふたりは、カトリーヌという自由奔放な女性と同時に恋に落ちてしまいます。その後、ジュールとカトリーヌは結婚。戦争を経て、ジムはジュールたちの家に招待されます。すでに夫婦仲が冷めきっていたジュールは、自分もともに暮らすという条件で、ジムにカトリーヌと結婚してくれないかと頼みます。こうして3人の奇妙な共同生活がはじまりました。 アンリ・ピエール・ロシェの原作に基づいた本作は、ジャンヌ・モロー演じるカトリーヌの開放的なキャラクターが多くの女性から共感を得ました。

『終電車』(1980)

ナチス占領下のパリ。女優のマリオンは、演出家兼劇場支配人で南米に逃亡したユダヤ人の夫ルカの代わりに、劇場を取り仕切っていることになっていました。しかし、実は夫は劇場の地下に隠れて暮らしています。ドイツ軍にも顔がきく現在の演出家ジャン・ルーや、レジスタンスに通じているらしい相手役のベルナールらに囲まれながら、新作『消えた女』の公演が始まります。そんな時、ゲシュタポの抜き打ち捜査が行われ……。 カトリーヌ・ドヌーヴを主演に迎えた本作は、トリュフォーの最大のヒット作となりました。セザール賞では主要10部門を独占し、アカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされました。

映画界の生ける伝説:ジャン・リュック・ゴダール

2018年2月現在、ゴダールは存命で活動を続けており、映画界の生ける伝説となっています。2014年には3D映画『さらば、愛の言葉よ』が公開され、話題になりました。 ゴダールの特徴として有名なのは、わざとフィルムの途中をカットし、映画の時間軸を混乱させる「ジャンプ・カット」と呼ばれる大胆な編集手法です。 また、現在では多くの監督が用いている映画内映画や、登場人物が観客に話しかける「メタ構造」も、当時ゴダールが評価される理由となりました。

『勝手にしやがれ』(1960)

ハンフリー・ボガードに憧れるミシェルは、マルセイユで車を盗み、追ってきた警官を射殺。パリに着いた彼はアメリカ人のガールフレンド、パトリシアと合流します。やがてパトリシアに警察に追われていること知られ、ふたりで逃避行へ。しかし、パトリシアは心変わりしてしまい……。 「ヌーヴェルヴァーグの記念碑」として名高い本作。ゴダールの長編デビューであり、トリュフォーが原案、シャブロルが監修をつとめています。ゴダール独自の「ジャンプ・カット」や、隠し撮り、唐突なクローズアップなど、既存の映画の枠組みを破壊し、映画史に残る作品となりました。

『女と男のいる舗道』(1962)

女優を夢見て夫と別れパリに出てきたナナは、チャンスをつかめないままレコード店で働いていました。いつしか彼女は娼婦として生きるようになり、ラウールというヒモを抱えることに。その後、あるバーで出会った若い男に恋をしたナナでしたが、ラウールは彼女を売春業者に売り渡そうとしていました。 ゴダールの当時の妻、アンナ・カリーナが主演した作品で、マルセル・スコット判事の『売春婦のいる場所』とエドガー・アラン・ポーの『楕円形の肖像』を原案に、ゴダール自身が脚本を執筆。ヴェネツィア国際映画祭では、パジネッティ賞と審査員特別賞を同時に受賞しました。

『軽蔑』(1963)

女優のカミーユと脚本家のポールは夫婦。ある日、映画プロデューサーのジェレミーがポールを訪れ、難解すぎる新作映画『オデュッセイア』の脚本の書き直しを依頼します。ジェレミーの自宅に招かれた後、カミーユとポールはすれ違うようになってしまいます。 アルベルト・モラヴィアの同名小説を原作に、当時妻との関係に悩んでいたゴダールが自己を投影した作品です。強い日差しが降り注ぐカプリ島でのロケシーンは、主演のブリジット・バルドーの美しさを際立たせています。

『気狂いピエロ』(1965)

不幸な結婚生活を送っていたフェルディナンは、あるとき昔の愛人マリアンヌと再会し一夜をともにします。翌朝、見知らぬ男の死体を見つけ、彼女とともに逃避行することに。マリアンヌとの逃亡生活にフェルディナンは満足していましたが、マリアンヌは不満を覚えており……。 鮮烈な色彩や光、音など従来の映画の要素を混ぜ合わせ、荒唐無稽な行動をくり返すふたりの姿を描いた本作は、ヌーヴェルヴァーグを代表する作品のひとつとして知られています。

フィルム・ノワールの名匠:クロード・シャブロル

シャブロルは、トリュフォー、ゴダールとともに「ヌーヴェルヴァーグの三羽鳥」と呼ばれた映画作家です。しかし日本での公開作品数は少なく、あまり知られていないのではないでしょうか。 シャブロルは退廃的な犯罪映画「フィルム・ノワール」にこだわりつづけた作家として知られています。彼の作品は物語が淡々と進行するなかで、息を飲むような恐ろしくも美しい画面づくりが特徴です。

『いとこ同士』(1959)

受験のため都会に出てきたシャルルは、いとこのポールのアパルトマンに移り住みます。真面目なシャルルとは対照的に、ポールは遊び人でした。シャルルは学生クラブで出会ったフローランスと恋に落ちますが、デートの時間を間違えてアパルトマンにやってきた彼女は、ポールと恋仲になり同棲することになります。 恋愛をめぐって青年期の傷つきやすい心理を描いた本作は、終盤の悲劇的な展開と衝撃の結末で、第9回ベルリン国際映画祭金熊賞を受賞しました。

『気のいい女たち』(1960)

パリの小さな電器店に務める4人の女性たち。彼女たちはそれぞれ恋に悩んでいました。平凡な日常の中で誰もが理想を追い求めますが、現実は厳しいものでした。 退屈な昼間と刺激的な夜の生活を楽しむ自由奔放な女性たちが瑞々しく描かれた本作は、途中まではヌーヴェルヴァーグらしい躍動感に満ちていますが、唐突に迎える衝撃的な結末は、フィルム・ノワールを得意とするシャブロルの悪意を感じさせます。

『肉屋』(1969)

小学校の校長であるエレーヌは、ある結婚式で帰還兵のポポールと知り合い、急速に惹かれ合っていきます。一方、その頃から村では残忍な殺人事件が起き始めていました。ある日、子供たちと遠足に行ったエレーヌは、先日の結婚式の花嫁が惨殺されているのを発見します。その近くには、彼女がポポールにプレゼントしたライターによく似たものが落ちており……。 ヒッチコックの影響を色濃く受けた本作は、直接的な残酷描写はほとんどないものの、終盤に向かって予想外の展開を見せていきます。

軽快な恋愛映画の名手:エリック・ロメール

エリック・ロメールは、ヌーヴェルヴァーグの映画作家としては最も遅い時期に活動し、評価を確立した人物です。 ロメールはその作品の多くで、男女の恋愛を軽快なタッチで描いています。また、文芸作品の映画化にも多く取り組みました。

『獅子座』(1959年製作、1962年公開)

パリで暮らす自称作曲家のピエールは、ある日亡くなった伯母の莫大な遺産を従兄とともに相続することになるとの知らせを受けます。有頂天の彼は借金をしてまで友人を招いてパーティを開きました。しかし、伯母の遺言書が発見され、遺産はすべて従兄の手に。当てが外れたピエールは、次第に生活苦に陥っていきます。 ロメールの長編一作目である本作は、彼の他の作品に比べて重苦しい雰囲気が漂っています。劇的な運命を辿るとされる獅子座の中年男が、社会から疎外されていく過程と「劇的な運命」が、明確な日付や数字とともに語られていきます。

『モード家の一夜』(1969)

クリスマス直前、カトリック教徒である「私」はミサでフランソワーズという女性を見かけ、彼女こそ自分の妻になる人だと確信します。その後、「私」は元同級生で哲学教授のヴィダルと再会し、彼とともに女医モードの家を訪れました。3人は夜が更けるまで会話を楽しみ、ヴィダルは帰りましたが、「私」はモードの促すままに泊まることに……。 本作は、『獅子座』が商業的に失敗したため短編として製作された『六つの教訓話』シリーズの1つ。会話劇としての巧みさや、モノクロフィルムで撮影された完璧な構図の映像が見どころです。ロメールは、本作で全米映画批評家協会賞・脚本賞を受賞しました。

『海辺のポーリーヌ』(1983)

15歳のポーリーヌは、年上で離婚経験もある従姉のマリオンとともにノルマンディーの別荘にやってきます。そこで彼女はマリオンの昔のボーイフレンド、ピエールやその友人アンリ、そしてシルヴァンという少年に出会いました。ポーリーヌとマリオンは、それぞれに恋愛模様を展開していきます。 「喜劇と格言劇」シリーズの第3作目。第33回ベルリン国際映画祭で監督賞と国際批評家賞を受賞した本作は、日本で初めて公開されたロメール作品となりました。

洗練された映像づくりとセンスのいい音楽:ルイ・マル

ルイ・マルは、ヌーヴェルヴァーグの潮流のなかでは珍しく、既存の映画の枠組みを積極的には壊そうとしなかった作家です。ゴダールやトリュフォーらは、未熟さが面白味に繋がっている作家ですが、マルの作品は最初から洗練されていました。 マルの作品の特徴は、流れるような物語の進行と、画面にぴったりとマッチした音楽のセンスの良さにあります。

『死刑台のエレベーター』(1958)

電話で愛を語り合うジュリアン・タベルニエとフロランス・カララ。ジュリアンは、フロランスの夫が社長をつとめる会社の社員で、フロランスの恋人でもありました。彼は、フロランスの夫を自殺に見せかけて殺します。一旦は会社を出たジュリアンですが、証拠隠滅のために会社に戻ると、エレベーターに閉じ込められてしまいました。 ノエル・カレフの小説を映画化したルイ・マルのデビュー作。マイルス・デイヴィスによる即興演奏や斬新な演出で当時映画界に衝撃を与えました。

『地下鉄のザジ』(1960)

地下鉄に乗るのを楽しみに田舎から出てきた10歳のザジは、2日間パリに住むガブリエル叔父さんの家に預けられます。翌朝、地下鉄乗り場に行ってみるとストライキで電車は動いていません。泣いているザジに声をかけてきたペドロという男をさんざん利用して、彼女はパリ見物を楽しみます。 レーモン・クノーの小説を原作としたドタバタコメディ映画。少女ザジがパリの街をさまよう姿をシュールな映像とセンスのいい音楽が彩ります。

『鬼火』(1963)

アランはアルコール依存症で入院療養中。部屋の鏡には7月23日の文字が。拳銃の弾丸を点検したアランは、翌日パリに出て旧友を訪ね歩きます。安定した家庭生活を送る友人や、麻薬に溺れる友人。翌朝、療養所に戻ったアランは、読みかけの本の最後のページを読み終え……。 ピエール・ドリュ・ラ・ロシェルの小説『ゆらめく炎』を原作に、マルが脚本を執筆した本作。自殺を決意した男の最後の48時間を、エリック・サティの印象的な旋律にのせて描き出し、1963年のヴェネツィア国際映画祭で審査員特別賞とイタリア批評家協会賞を受賞しました。

ドキュメンタリー出身の代表格:アラン・レネ

モンパルナス界隈で活動していた、ドキュメンタリーから映画製作を始めた作家たちを「左岸派」と呼びます。その代表格として知られるのがアラン・レネです。 レネは戦争が個人に与える影響というテーマに積極的に取り組み、政治的な理由で映画祭での上映を拒否されることも多々ありました。しかし、レネはそうした作品を通して、映画と世界のつながりを探求していました。

『夜と霧』(1955)

『夜と霧』は、第二次世界大戦中、ナチスがアウシュビッツのユダヤ人強制収容所で行ったホロコーストを告発した短編ドキュメンタリー映画です。32分という短い作品ながら、撮影当時のカラーフィルムの映像と、戦時中のモノクロのニュース映像や写真をコラージュしてナチズムを告発した本作は、当時世界に衝撃を与えました。

『二十四時間の情事(別題:ヒロシマ・モナムール)』(1959)

日本に反戦映画のロケにやってきたフランス人女優がひとりの日本人男性と知り合います。ふたりはともに第二次世界大戦で悲劇的な体験をしており、1日のうちに激しい恋に落ち、過去の悲しい記憶を思い起こし、別れることになります。 レネは「外部の人間であるフランス人が、どこまで原爆を知ることできるのか?」という思いから、個人の中にある戦争を背景に、人間が自分の心のありかを探求する過程を描いています。本作は政治的な理由からカンヌ映画祭に正式出品できず、コンクール非参加作品として特別上映されましたが、当時から非常に高く評価されました。

『去年マリエンバートで』(1961)

ある豪華な城館に、富裕層の客が集まっています。客のひとりである女性に、ある男が去年マリエンバートで会ったと話しかけました。そんな記憶はないという彼女に、男は過去のことを語ります。それを見ていた女性の夫は、実際に去年マリエンバートでなにが起こったのか知っていました……。 脚本のアラン・ロブ・グリエは、本作は黒澤明の『羅生門』に触発されて作ったと語っています。もともとはそれぞれの登場人物の視点によって4本の脚本が作られ、それをバラバラにつなぎ合わせた非常に複雑な脚本となっています。

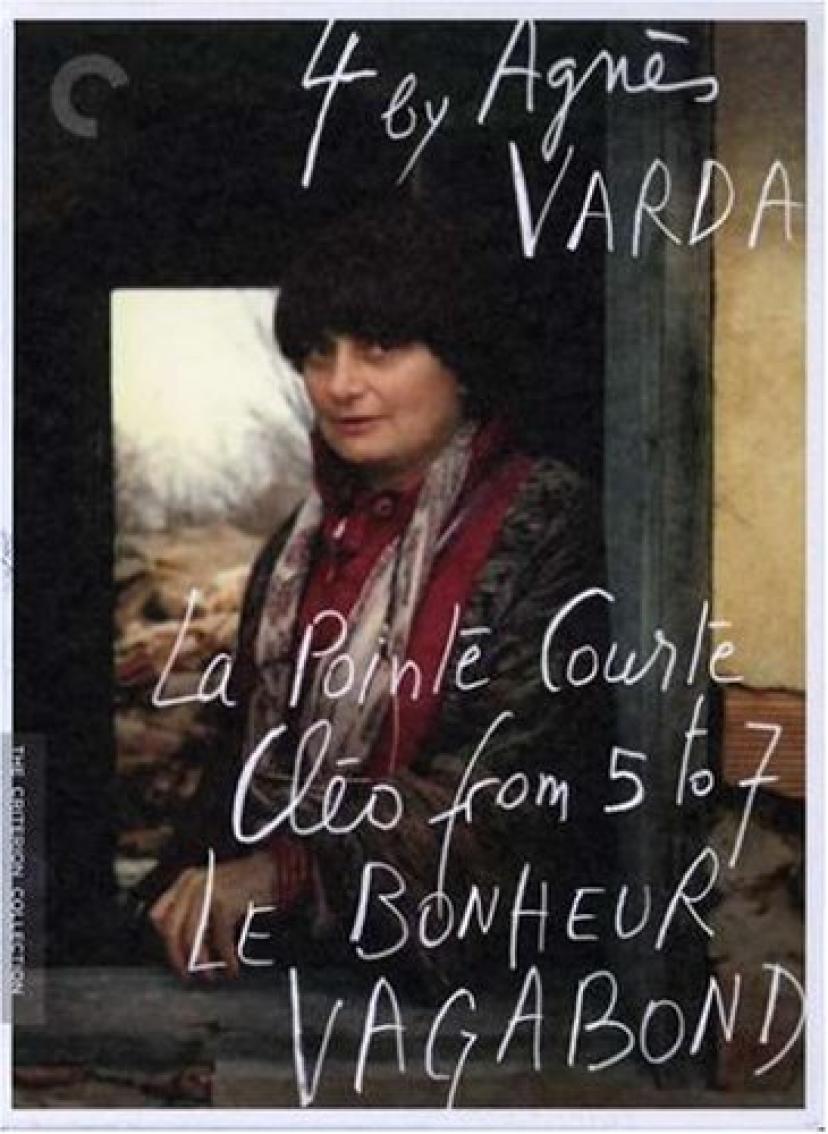

ヌーヴェルヴァーグの祖母:アニエス・ヴァルダ

「ヌーヴェルヴァーグの祖母」と呼ばれるアニエス・ヴァルダは、レネと同じく左岸派の作家です。写真家として各国を回り、ルポルタージュの仕事をしながら短編映画を撮り始めました。時事的なテーマに人間性を織り込んだ作品を多く発表しています。 またヴァルダの夫は、やはりヌーヴェルヴァーグ左岸派の作家で、ミュージカル映画『シェルブールの雨傘』(1964)や『ロシュフォールの恋人たち』(1967)で知られるジャック・ドゥミです。

『5時から7時までのクレオ』(1961)

ポップシンガーのクレオは、生体組織診断の結果を待つ間、自分がガンなのではないかと恐れながらパリの街をさまよいます。7時に医師と会うまでの間、死に向き合おうとしつつ何人かの友達や見知らぬ人に会い、様々なことを考えるのでした。 本作は、「死ぬこと」についての議論から「意味のある人生」を導き出していきます。また、社会の女性に対する期待や固定概念に疑問を呈するフェミニズム的な作品でもあります。

『幸福』(1965)

フランソワは、妻のテレーズと2人の子供とともに平凡ながら幸せな生活を送っていました。あるとき彼は、仕事で出かけた町の郵便局で、エミリーという女性と出会います。2人は不自然さも罪悪感もなく愛し合うようになり……。 ヴァルダ自身が脚本を執筆した本作は、日常のなかに「幸福」の本質を追求した作品です。女性と男性の違い、自然なだけに恐ろしい結末にも注目してください。

お気に入りのヌーヴェルヴァーグ作品を見つけよう!

いかがでしたでしょうか。ヌーヴェルヴァーグを代表する8人の作家とその代表作をご紹介しました。 また、ここでは紹介しきれなかった偉大な作家も多く、ジャック・ロジエ(『アデュー・フィリピーヌ』)やジャン・ダニエル・ポレ(『酔っ払ってりゃ…』)、アレクサンドル・アストリュック(『恋ざんげ』)、リュック・ムレ(『ブリジットとブリジット』)などもヌーヴェルヴァーグの傑作を生み出した作家として知られています。 ヌーヴェルヴァーグとひとくちに言っても、その作家によってテーマや手法はさまざまですので、お気に入りの作品を見つけることができるのではないでしょうか。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)