【ネタバレあり】『火垂るの墓』あらすじ&ラストの考察まとめ!ポスターに隠されたタイトルの怖い意味とは?

ジブリ作品のなかでも、屈指の名作として知られる『火垂るの墓』。野坂昭如の小説を原作に、高畑勲がメガホンをとった本作は、時代を超えて人々に愛されています。2025年7月15日からは、日本でもNetflixで配信されることが発表されました。 この記事では、そんな『火垂るの墓』について、あらすじのネタバレやラストシーンの解説をしていきます。

ジブリ映画『火垂るの墓』作品概要をネタバレなしでおさらい

| 作品名 | 『火垂るの墓』 |

|---|---|

| 公開年 | 1988年 |

| 監督 | 高畑勲 |

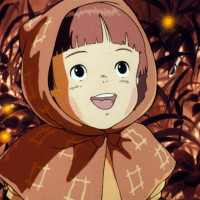

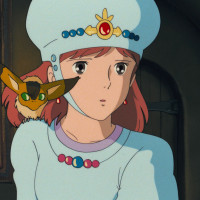

| 主な登場人物 | 清太 , 節子 |

| 声優 | 辰巳努 , 白石綾乃 |

| 原作 | 野坂昭如『火垂るの墓』 |

高畑勲がメガホンをとり、1988年に公開された『火垂るの墓』。 「昭和20年9月21日夜、僕は死んだ」 で始まる衝撃の冒頭や、節子の感情揺さぶられる描写に心を持っていかれます。戦時下を生きる孤児の兄妹を題材とした本作は、宮崎駿が監督を務めた『となりのトトロ』と同時上映されました。 本作で高畑勲は自身で原画を手掛けておらず、ほかの作品でも原画を描くことはありませんでした。

【ネタバレなし】『火垂るの墓』あらすじを解説

空襲により母を亡くした清太と節子の兄妹。2人は遠い親戚である小母さんの家に引き取られることになります。しかしそこでの生活は上手くいかず、清太たちは家を出ることに。 幼い兄妹2人きりの生活は、楽しくも苦しいもので、清太たちは次第に食べるものにも困るようになっていきます。 そんななか、次第に元気をなくしていく節子。清太はなんとか妹を救おうとしますが、戦争という残酷な現実は、2人を追い詰めていくのでした。

『火垂るの墓』ネタバレあらすじでラストまでを振り返る

衝撃のスタートは清太の死

終戦直後の阪急電車の駅構内。14歳の少年・清太は今にも息絶えようとしていました。清太が息を引き取り、駅員が彼が持っていたドロップ缶を外へ放り投げた時、その中から小さな骨が出てきます。 それは清太の妹・節子の遺骨。蛍の群れが清太を包み込み、走馬灯のように過去を振り返っていく清太の魂。「昭和20年9月21日、僕は死んだ」――清太の霊が自分自身を俯瞰して独白が始まります。 昭和20年。海軍大尉の父は戦争へ行き、清太は心臓病を患う母と、4歳の妹・節子とともに暮らしています。家族は父のおかげで裕福な生活を送っていました。

空襲で母を亡くす

6月、彼らの住む神戸が空襲を受けます。清太は母を先に逃がし、節子を連れてなんとか焼け落ちる家から脱出。母のいる避難所の学校へ向かいます。しかし学校内にある急ごしらえの病院で清太が見たのは、上半身を包帯でグルグルに巻かれた母の姿。 しばらくして母は息絶え、母の遺体はほかの犠牲者とともに大きな穴のなかに放り込まれ、焼かれます。しかし清太は母を慕う幼い節子に、母が死んでしまったことを言えずにいました。 空襲の後、黒い雨に打たれた節子は目をこすり「目が痛い」と清太に訴えかけていました。

働かざるもの食うべからず

焼け出された清太と節子は、遠い親戚を頼って西宮に疎開することに。家に蓄えてあった食糧の入った甕をリアカーに乗せ、親戚宅に持っていきます。食糧はお世話になる小母さんに渡しましたが、母の形見である着物を食糧に換えようと言われた時は、節子が猛烈に拒絶反応を示していました。 清太は清太で学校にも行かず、手伝うでもなく勤労奉仕もせず、海に行ったり節子と遊んでばかり。そうして次第に、小母さんとの関係は次第にぎくしゃくし始め、清太たちに不満をぶつけるようになります。 そんななか、ある日彼女は清太たちの母の形見の着物を売って、米を買ってきます。母の形見の代わりに手に入れた米なのに、自分の子どもたちばかりに食べさせる小母さん。ついに清太と節子は耐えられなくなり、家を出ることにします。

清太と節子だけの自由

小母さんの家を出て、貯水池のそばにある横穴の防空壕で暮らし始めた清太と節子。しかし持ってきた食糧はすぐに底をつき、池のタニシやカエルを獲って食べるようになります。 初めは誰にも文句を言われず、邪魔もされず、楽しく自由に暮らしていた2人。夜になれば蚊帳の中に蛍を放して、その美しさに見惚れたりもしました。 ところが蚊帳の中で死んでしまった蛍を見た節子は、「なんで蛍すぐ死んでしまうん?」と清太に問います。実は節子は、小母さんから母親の死を聞かされていたのです。死んだ蛍を見て、母親の死について考えていたのでしょうか。

戦争の苦しさに満ちた防空壕

やがて清太は野菜を盗んだり火事場泥棒をして必死に飢えをしのぐようになりますが、ある日節子が倒れてしまいます。医者にみせると栄養失調とのこと。残りの貯金で節子に栄養のあるものを食べさせようと銀行へ行った清太は、日本が戦争に負けたことを知りショックを受けます。 清太は貯金で買ったスイカを食べさせようとしましたが、節子はそれを口にするほどの体力も残っていませんでした。節子は横たわったまま小石をご飯だと言って清太に渡します。おかゆを作るから待ってて、と言ったきり、節子が目を覚ますことはありませんでした。 節子が亡くなった時、その周りを飛んでいた蛍は彼女の短すぎる人生を象徴していたようでした。節子の遺体を荼毘に付す清太。焼け残った骨をドロップの缶に入れ、あてどなく歩き出します。

節子を亡くした清太の行方

節子の遺骨を形見のドロップ缶に入れたまま、駅の構内に座り込んでしまった清太。そこで精魂尽き果てたのか、通りすがりの人にもらったおにぎりも食べる気力もなく、手を付けませんでした。あるいは衰弱して亡くなった節子のことを想っていたのでしょうか。 清太はそのまま、冒頭のシーンに戻るように、駅の構内で次第に身動きもできず、死に近づいていきました。日本が敗戦したこと、両親を亡くしたこと、そして節子を死なせてしまったこと……すべてが彼から生きる気力を奪っていったのです。

『火垂るの墓』ラストシーンの伝えたかったことを考察

ラストシーンでは、高層ビル群が立ち並ぶ現代の街並みを清太と節子が眺めている様子が描かれます。そこには戦争の傷跡は跡形もありません。 2人の命を奪った戦争が終わり、日本に住む私たちの生活は安定して豊かになりました。しかしこのシーンでは、それは彼らのような人々の犠牲の上に成り立っていると伝えているのではないでしょうか。 今でも世界各国で戦争が行われていますが、日本に住む私たちには、どこか他人事のように感じられるかもしれません。しかし現代に生きる私たちは、その過去の延長線上に存在していて、決して過去は他人事ではないのです。 ラストシーンには、清太と節子のように多くの人が戦争の犠牲になったことを忘れてはいけないという強いメッセージが込められているのです。

清太の幽霊は永遠に死を繰り返す?カメラ目線の理由は?

清太と節子はラストシーンで、自分の死を俯瞰してから現代の神戸の街も遠くから眺めています。そしてどうやらそれは、何度も繰り返されているように示唆されていました。 清太の幽霊がカメラ目線で訴えかけているように見えるのは、彼が自分の死の前の人生を何度も繰り返す負のループに囚われているからなのではないでしょうか。それは「決してこの負のループを繰り返すな」という訴えかけなのかもしれません。 戦争が永遠に続いている現代世界に生きる私たちに対する、終わらない警告のようなもの……なのかもしれません。

高畑勲が『火垂るの墓』を通して伝えたかったことは?

高畑勲監督は清太というキャラクターを「全体主義社会に迎合しない」人物として描こうとしていたのでしょうか。というのも、監督の「果たして私たちは、今清太に持てるような心情を保ち続けられるでしょうか。全体主義に押し流されないで済むのでしょうか」という言葉があり、彼を通してあの戦争を客観的に振り返ろうとしていたように感じるからです。 さらに初めは小母さんの態度に非難が集まっていましたが、次第に「清太にも非がある」という批判も出て来ていたよう。それに対して監督は「(小母さん以上に)清太を糾弾することにはならないでしょうか」と不安を語っていました。 どちらが悪いという論争は監督の意図から離れるものであり、本意は鑑賞者が自分自身を振り返る道標となってほしいというものだったのではないでしょうか。

ポスターに隠された『火垂るの墓』タイトルの意味を考察

『火垂るの墓』のタイトルに入っている「ホタル」は、2つの意味を持っています。 発音したときに多くの人が思い浮かべるのは、昆虫の「蛍」ではないでしょうか。本作では、原作にはないシーンが挿入されています。それは蚊帳の中で清太が節子とともに蛍を飛ばすシーン。翌日、節子は死んだ蛍の墓を作ります。ここでは節子が幼くして命を落としたように、短い命の象徴として蛍が描かれているのです。 一方、タイトルの漢字「火垂る」は、戦時中の空襲で、焼夷弾の炎が空から垂れ落ちる様子が表現しています。本作では徹底して、光を放つものは死を象徴するものとして描かれているのです。 また、『火垂るの墓』のポスターの彩度を上げると、暗闇のような空にB29と思われる影が描かれているのがわかります。幼い兄妹の頭上を飛ぶ戦闘機。戦争の影が2人に迫っていることが暗示されています。

小母ではなく清太が鬼畜?『火垂るの墓』原作のネタバレから考察

『火垂るの墓』は、野坂昭如が実体験をもとに執筆した同名小説が原作となっています。実際に彼自身も戦時下で妹を栄養失調で亡くしており、2人の兄妹は自分と妹をモデルにしているのです。 原作には、夜泣きする妹を殴って泣き止ませていたことや、妹のためにともらってきた食料を我慢できずに自分で食べてしまったことなどが描かれています。 映画では小母さんに「働かない者は食べる資格がない」と言われていたことから、清太は学校に行くでも働くでもなく、ただ毎日ぶらぶらしていたことがわかります。戦争で苦しい生活のなか、清太のそんな態度に小母さんが気を悪くしてもおかしくありません。 ちなみに映画では言及されていませんが、原作ではこの「小母さん」は「父のいとこの嫁」と書かれており、全く血のつながらない、ほぼ他人のような存在です。 さらに映画をよく見てみると、節子はみるみるうちに痩せていくのに対し、清太はそれほど体型が変わっていないことに気づきます。清太もまた、原作者と同じように節子に充分な食料を与えることができなかった可能性もあります。 野坂は妹への贖罪や鎮魂の意味を込めて、この小説を書いたといわれています。

『火垂るの墓』は戦時下の兄妹愛を描いた名作

戦時下で懸命に生きる兄妹を描き、観る人の心を強く揺り動かす『火垂るの墓』。そこには戦争の理不尽さが表されているものの、これは反戦映画ではなく、本当に描きたかったのは清太と節子の強い兄弟愛です。 あまりにも衝撃的なシーンが多く、幼い兄妹の悲壮な境遇に胸が締め付けられる『火垂るの墓』ですが、目を逸らさずに観る必要のある名作といえます。Netflixでの配信や金曜ロードショーでの放送があるこの機会に、様々なシーンに込められている意味を考察しながら観みるのも、良い体験なのではないでしょうか。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)