『火垂るの墓』の名言・名シーン集!心に突き刺さる、ささやかなる言葉の数々

タップできる目次

- 「昭和20年9月21日夜。ぼくは死んだ」

- 「滋養なんて、どこにあるんですか!」

- 「てんぷらにな、おつくりにな、ところてん」「アイスクリーム。それから、またドロップなめたい」

- 「兄ちゃん、お腹へった、喉乾いた」

- 「うちなおなか おかしいねん。もう、ずっとビチビチやねん」

- 「ちょっきん、ちょっきん、ちょっきんな。ちょっきん、ちょっきん、ちょっきん……。」

- 「大きなお風呂や。」

- 「どないしたん。寝てはるわ。」

- 「お母ちゃんのおべべあかん。お母ちゃんのおべべあかん!」

- 「そんなんゆうたかって、学校燃えてしもうたもん」

- 「泳いだらお腹減るやん」

- 「お父ちゃんが死んだ……」

- 「どこ痛いの?いかんね、お医者さん呼んで注射してもらわな。」

- 「これオハジキやろ、ドロップちゃうやんか。」

- 「何でホタル直ぐ死んでしまうん。」

- 『火垂るの墓』の名言が、私たちに教えてくれること

「昭和20年9月21日夜。ぼくは死んだ」

物語は清太のモノローグで幕を開けます。結末を先に示す構成ゆえ、続く回想がいっそう切実に響くのです。2度目の鑑賞では、冒頭とラストのループがより鮮明に見えてくるでしょう。

「滋養なんて、どこにあるんですか!」

医師は「滋養をつけることですな」とだけ告げます。清太の叫びには怒りと無力感が重なっています。正論がときに残酷な刃へ変わる現実を思い知らされる一幕です。

「てんぷらにな、おつくりにな、ところてん」「アイスクリーム。それから、またドロップなめたい」

「天ぷら」「おつくり」「ところてん」「アイスクリーム」—どれもささやかな願いに過ぎません。だからこそ、それさえ叶わない飢えの厳しさが胸を締めつけます。無邪気な言葉が時代の残酷さを静かに照らす一節です。

「兄ちゃん、お腹へった、喉乾いた」

「お腹へった」「喉乾いた」。ありふれた言葉が、この兄妹には生死に直結する現実を映します。短い一言で、支えのない状況が容赦なく伝わる—重い現実です。

「うちなおなか おかしいねん。もう、ずっとビチビチやねん」

節子は「びちびち」と体調不良を訴えます。幼い語彙の可愛らしさと、医療にも届かない過酷さが同居していると感じられます。胸騒ぎの予感が拭えない場面です。

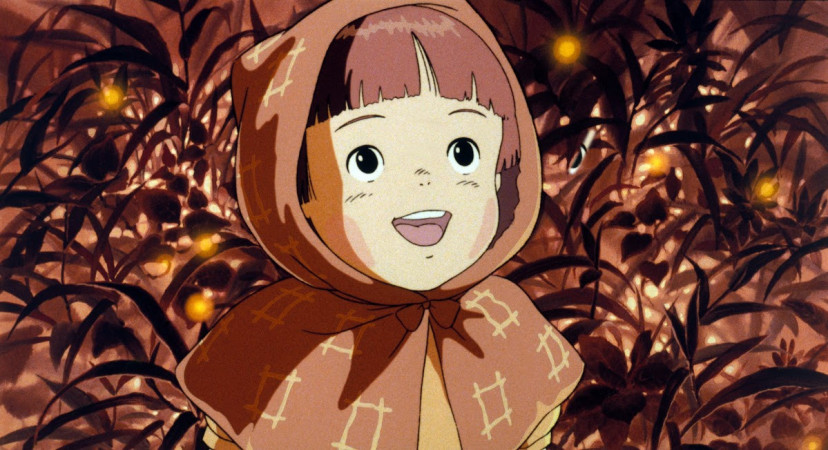

「ちょっきん、ちょっきん、ちょっきんな。ちょっきん、ちょっきん、ちょっきん……。」

カニを追って口ずさむリズムは年相応の無邪気さそのものです。微笑ましいほど、現実との落差が際立ってしまいます。子どもらしさが戦時下では異物のように浮いて見える対比でしょう。

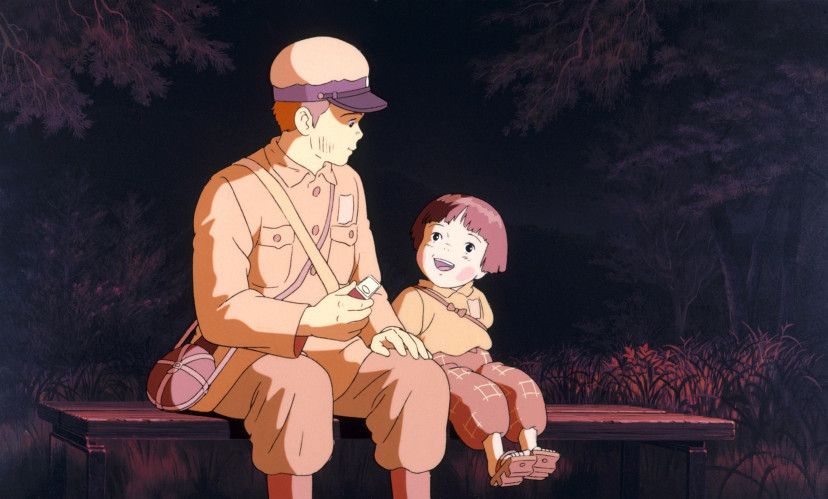

「大きなお風呂や。」

海を「大きなお風呂」と言い換える比喩に、一瞬の安らぎが滲みます。穏やかな場面ほど、行く末を思って胸が痛むのです。静かな幸福がかえって切なさを深めます。

「どないしたん。寝てはるわ。」

砂浜の遺体を前に「寝てはるわ」と語る節子は、死をまだ掴めていません。同時に、死が日常へ侵入した異常さも露わになります。日常語の軽さが、非日常の重みで歪む瞬間です。

「お母ちゃんのおべべあかん。お母ちゃんのおべべあかん!」

母の服を米に替える話に、節子は必死で拒みます。帰りを信じる幼い心と、そうせざるを得ない現実が衝突する場面でしょう。誰も悪くないのに、悲しみだけが増えていく—やるせない構図です。

「そんなんゆうたかって、学校燃えてしもうたもん」

「学校、燃えてしもうた」。通い慣れた場所の喪失は、生活の基盤が奪われる象徴です。日常の消失が清太の無力感を静かに広げていきます。

「泳いだらお腹減るやん」

「泳いだらお腹減るやん」。明るい口調の裏に、食べ物の不在を幼いながら理解している気配があります。飢えを冗談めかして受け止めるしかない現実がにじむ—厳しい真実です。

「お父ちゃんが死んだ……」

敗戦の報とともに「お父ちゃんが死んだ……」と清太はこぼします。最後の拠り所だった希望が崩れ落ちる瞬間です。言葉は少なくても、重さは圧倒的だと感じます。

「どこ痛いの?いかんね、お医者さん呼んで注射してもらわな。」

自分も病みながら、節子は清太を気づかいます。「お医者さん呼んで」という幼い言葉に、やさしさと無邪気さが同居しています。その健気さが胸に刺さる場面です。

「これオハジキやろ、ドロップちゃうやんか。」

節子はドロップの代わりにオハジキを口にします。減っていく飴は希望の残量そのものでしょう。甘い記憶の缶が、やがて別の役目を帯びる予兆が冷たく響きます。

「何でホタル直ぐ死んでしまうん。」

「何でホタル直ぐ死んでしまうん」。短い命の光が、空襲の火や兄妹の運命を重ねて見せます。美しさと残酷さが同居する比喩として心に残るでしょう。

『火垂るの墓』の名言が、私たちに教えてくれること

これらの言葉は、戦争そのものを直接語りません。無邪気なやりとりが苛烈な現実とぶつかるとき、深い痛みとして届きます。「4歳と14歳で、生きようと思った」—その決意は、今を生きる私たちへの静かな問いかけです。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)