バルスとは?ラピュタ語の本当の意味や使い方を徹底解説!X(Twitter)では毎回お祭り騒ぎに

「バルス」の意味は?『天空の城ラピュタ』に登場する超有名な呪文を解説

スタジオジブリの不朽の名作『天空の城ラピュタ』。国民的映画ともいえる本作には、「目が、目がぁぁ」「3分待ってやる」といった名セリフが多数登場します。 そのなかでも最も有名なセリフが「バルス」でしょう。「バルス」は劇中終盤に登場する滅びの呪文。近年では金曜ロードショーで『天空の城ラピュタ』が放送される際に、一斉に視聴者がTwitter(現X)に投稿するという恒例行事が行われています。 過去にはTwitterや2chのサーバーすらも滅ぼしてきた(滅んではいない)ほど、全日本国民から愛される呪文「バルス」。今回はその由来や隠された意味、また過去にテレビ放送された際の「バルス祭り」の様子を解説していきます。

次回のテレビ放送は2024年8月30日(金)21:00-23:34だよ

「バルス」が唱えられるシーンをおさらい

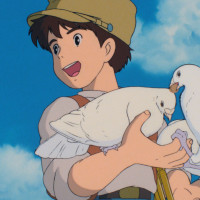

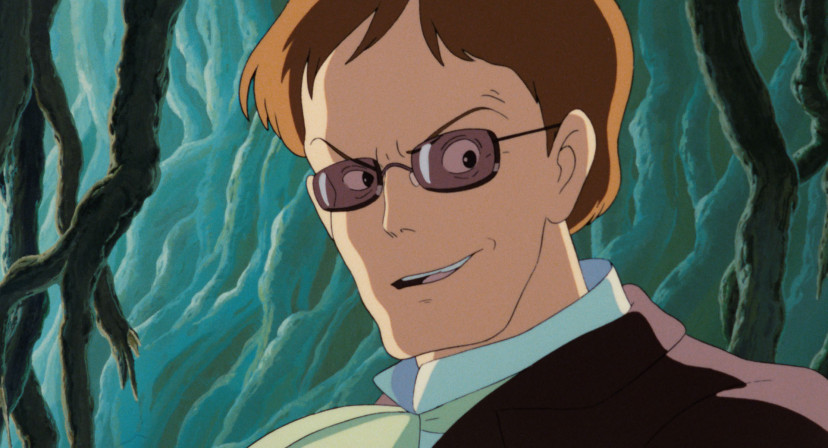

「バルス」という呪文が登場するのはストーリーの終盤。ラピュタにたどり着いたパズーとシータ、そして飛行石を手にしたムスカ大佐。ムスカは自身がラピュタ族の末裔のひとりであることを明かし、城の力を使って部下である軍の兵たちを殲滅してしまいます。 ムスカの残虐非道な行為にシータはブチギレて、飛行石をムスカから奪います。そして、パズーと共に滅びの呪文「バルス」を唱えるのです。呪文に反応して飛行石は強い光を放ち、やがて城が崩壊していきます。 ムスカの瞳は光に弱かったため、「バルス」とともに飛行石が放った強い光によって、ムスカは視力を奪われしまうのでした。そのまま、崩れていく城の瓦礫とともに海の底へと落ちて最期を迎えます。自業自得だ……。 ラピュタ崩壊のなか、パズーとシータ、そしてドーラ一家は間一髪で脱出。地上で感動の再会を果たします。パズーとシータはドーラ一家と別れ、それぞれ帰路につくのでした。

シータが「バルス」を知っていた理由

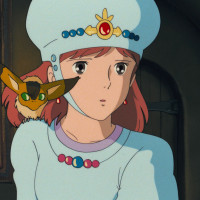

シータが呪文を唱えることができた理由は、彼女がラピュタの王族・トエル家の末裔だったから。シータの本名はリュシータ・トエル・ウル・ラピュタ。「ウル」は「王」、「トエル」は「真の」、というラピュタ語の意味を持ちます。飛行石とともに「ラピュタ」という名前を代々受け継いできたのです。 シータが祖母から幼い頃に教えてもらっていた「おまじない」も、実はすべてラピュタに関連する呪文でした。滅びの呪文「バルス」は、いい呪文に力を与えるために必要な悪い呪文として教えられたのです。 ラピュタの末裔のうち、ムスカ側の分家は古文書のみを受け継いでいます。一方、本家にあたるトエル家は飛行石だけでなく呪文も受け継いできたのです。

「バルス」の隠された意味や由来

ラピュタ語「バルス」の隠された意味は、「閉じろ」

「バルス」はラピュタ語で「閉じよ」という意味です。この呪文を唱えたことで、城の上部はさらに高い場所へと浮上し、城の下半分は崩壊しました。 「バルス」が「滅びよ」ではなく、「閉じよ」という意味になっているのはなぜでしょうか。「バルス」という呪文で、ラピュタというかつて繁栄したひとつの古代国家が幕を閉じた、というメッセージなのかもしれません。 もうひとつ、困ったときのおまじないとしてシータが伝え聞いていたのが「リーテ・ラトバリタ・ウルス アリアロス・バル・ネトリール」という呪文です。「我を助けよ、光よよみがえれ」という意味で、ここには「バル」という単語が入っています。 「バルス」とあわせて考えると、「バル」は開くといったような意味があり、「ス」に否定語の意味があるのかもしれません。

バルスの由来は、漫画『マッドメン』かトルコ語?

漫画『マッドメン』に登場するピジン語説

「バルス」の由来は諸説ありますが、そのうちのひとつが諸星大二郎の漫画『マッドメン』に由来しているというものです。『マッドメン』は1975年から連載された少年漫画で、現代文明と伝統の対立を軸に壮大な神話物語が絡んでいく作品。 作中では、ピジン語の「バルス」が、飛行機や鳩を表す言葉として解説されるシーンがあります。このピジン語は、漫画の舞台となるパプアニューギニアで話される言語に密接に関連しているとされる言語のこと。 宮崎駿監督が諸星大二郎作品の大ファンというのは有名な話です。『もものけ姫』にも『マッドメン』の影響を受けたと思われるシーンが多いことからも、「バルス」の由来として有力な説となっています。

トルコ語に由来する説

「バルス」にはもうひとつ、トルコ語の「barış」を語源にしているという説もあります。この単語の意味は「平和」。 滅びの呪文である「バルス」が、「平和」という意味を持つというのは、一見すると矛盾しているように感じます。しかしラピュタはかつて進んだ科学技術で全地上を治めていた帝国でした。その力を手にすれば、ムスカが目論んでいた世界征服も可能なほどに、強大な力を秘めているのです。 このラピュタが滅びれば、全世界を脅かす力が消えることになります。つまり「平和」につながるのです。人々が争って欲しがるような強大な力は無いほうが平和に近づく。そんな隠れたメッセージも考察できるのが、このトルコ語説です。

「バルス」の使い方・例文

TwitterなどのSNSや2ちゃんねるなどのネット掲示板では、『天空の城ラピュタ』放送中以外にも、滅んでほしいものについて語るときに「バルス」が使われることがあります。また自ら滅ぼす、減らす、無くすという意味で「バルスする」と動詞のように使うことも。 また、IT業界ではプログラムをリセットしたり、完全に削除するコマンドとして「バルス」という言葉が使われることも。ちょっと発動してみたいですね。 ただ、現代社会において突然「バルス」と叫んだら、おそらく周りの人に避けられることになるので、TPOをわきまえて使ってみてね!バルス!

「バルス」の例文

連休明けの早朝出社、嫌スンギ。バルスしたい。

なんやねんこの仕事、バルス

謎の一体感で2ch・Twitterが鯖落ち!サーバーバルス祭りの歴史

『天空の城ラピュタ』は2~3年に1度、地上波で放送されています。SNSが普及してからの放送では、テレビで「バルス」のセリフが登場するタイミングにあわせ、謎の一体感からみんなが「バルス」と投稿する通称・バルス祭りがネットを賑わせ、2chやTwitterのサーバーが負荷に耐えきれず落ちるなどの異常現象が発生しました。

第1回・第2回バルス祭り(2009年・2011年)

2009年11月20日の放送時には「バルス」の投稿が相次ぎ、2ちゃんねるの実況用サーバーがダウン。ここからバルス祭りがはじまったと言ってもいいでしょう。 2011年12月9日の放送では、Twitterで1秒間における世界中のツイート数が2万5088に達し、世界新記録として認定されました。またこのとき、Twitterの高負荷を示す「クジラ」が一瞬表示されたことでも話題に。

第3回バルス祭り(2013年)

2013年には、8月2日21時から金曜ロードショーで『天空の城ラピュタ』が放送されました。このときも23時21分〜22分ごろにTwitterや2ちゃんねるで「バルス」が発動。数分後に2ちゃんねるのサーバーは落ちましたが、Twitterやニコニコ動画はなんとか耐えました。 このときのバルス祭りでは、Twitterで1秒間のツイート数が14万3199となり、「あけおめ」の世界記録を超えて再び1位に。 またニコニコ動画はバルス祭りの会場を設置したり、Yahoo!JAPANのトップページには押すとページが崩壊する「バルス」ボタンが設けられるなど、企業の参加が活発になってきたのもこのころです。

第4回バルス祭り(2016年)

2016年1月15日に「ラピュタ」が放送された際には、前回同様ニコニコ生放送が実況放送が行われたほか、企業が公式の企画で参加する例が増えました。 日本テレビでは「ラピュタ」の放送中、データ放送で「バルス」までのカウントダウンを表示するなど公式にバルス祭り推し。また測量器メーカーのタニタは「『タニタ』が『バルス』を超えなかったら、社名を1日『バルス』にする」とツイートし、話題になりました。 しかしこの年は、瞬間ツイート数5万5000と、前回を下回る結果に。Twitterのサーバーは一時画像が読み込めなくなるなどの不調はありましたが、なんとか耐えました。

第5回バルス祭り(2019年)

2019年は、夏真っ只中の8月30日21時から、本作のノーカット版が地上波放送されました。「バルス」が登場するのは、本編がスタートしてから1時間55分5秒後のシーン。 地上波放送はCMが入るので、さらに30分ほど後の23時23分頃に登場。23時過ぎに登場するムスカの「3分待ってやる」というセリフの約1分後でした。 2013年をピークにバルス祭りも落ち着きつつあるようですが、2019年もまた盛り上がりましたね。

第6回バルス祭り(2022年)

2022年は8月12日に「ラピュタ」がテレビ放送されました。18回目の放送となり、視聴率も年々下がっていく中でも、やはり終盤の「バルス」シーンでは#天空の城ラピュタや#バルスがTwitterトレンド世界1位・2位を獲得。ブームは下火になりつつも、いまだに根強いバズ力を誇っています。 放送終了後にはTwitter(現X)の日本公式アカウントが「ふぅw 今回も耐えられた」と安堵のツイート。次回放送は2024年8月30日(金)21:00-23:34。果たして今回も世界トレンド一位を死守できるのか?Twitterのサーバーは落ちるのか?ちょっと気になりますね!

ふぅw 今回も耐えられた☁️

— Japan (@XcorpJP) August 12, 2022

バルス祭りには過去にこんな有名アカウントも参加していた

自動車メーカーのSUBARU

前回は #ルスバ でしたが・・

— 株式会社SUBARU (@SUBARU_CORP) September 29, 2017

今回は念願の #バルス をGET!

一安心です・・ pic.twitter.com/1WV5FtHFKO

SUBARUは「ラピュタ」の放送にあわせGIF動画を用意。社名の「スバル」をいくつも並べた文字列が動いていき、ストップボタンを押したときに表示された3文字をつぶやく、という企画を実施しました。 「スバルスバルスバル……」のように社名を繰り返すと、文字列のなかに「バルス」が登場します。それを活かしたバルス祭りへの参加となりました。

シータ風リカちゃんが登場

バルス♡#バルス祭り2017 #バルス #ラピュタ pic.twitter.com/La1lVBPcwV

— リカちゃん 公式 *♬ (@bonjour_licca) September 29, 2017

日頃から色々な場所に出向き、TPOに合った「リカちゃんコーデ」を披露してくれるリカちゃん公式アカウント。2017年のバルス祭りでは、シータコーデを披露しました。 背景もラピュタ城を思わせる廃墟というこだわりっぷり。どんな服装も着こなすリカちゃんは、シータファッションもオシャレに着こなすことが判明したツイートです。

飲みすぎへの警鐘?キリンビール

ㅤ

— キリンビール / KIRIN BEER (@Kirin_Brewery) September 29, 2017

バルス!!!!!#バルス祭り2017

(1年8ヶ月ぶり2回目) pic.twitter.com/gtSWer065k

キリンビールの公式アカウントも、過去2回のバルス祭りに参加しています。乾杯すると浮かび上がる同社のロゴと、まるで飛行石のように青白い光を放つ2つのジョッキ。 滅びの呪文である「バルス」と飲酒をかけて、飲みすぎで身を滅ぼすことへの警鐘では!?といったリプライもついて盛り上がりをみせました。

企業アカウント同士のやり取りも面白いタニタとシャープ

タニタ! pic.twitter.com/glu6RVXEKc

— 株式会社タニタ (@TANITAofficial) September 29, 2017

バルス祭りでの恒例となりつつあるのが、タニタによる「バルス」への挑戦です。2016年、2017年とタニタは「バルス」の投稿数に挑み、負けています。「バルス」より「タニタ」が呟かれた場合は、「ラピュタ」に関連した商品の発売を口約していますが、過去2回は「バルス」に惨敗。 2017年のバルス祭り時には、シャープとタニタの「中の人」は一緒に「バルス」の瞬間を待っていました。そのため、「バルス」の瞬間に「タニタ」と投稿しながら、2人でシータとパズーを真似した画像を投稿するに至ったのです。

入念に用意されたカップヌードルのバルス画像

ウマス! pic.twitter.com/p9AvKKqKDc

— カップヌードル (@cupnoodle_jp) September 29, 2017

カップヌードルの公式アカウントは、「バルス」ではなく「ウマス」を投稿。飛行石の代わりにカップヌードルを手にした、パロディを繰り広げました。 しかもこの写真、よく見ると少年と少女がそれぞれパズーとシータを思わせる服装を着ています。服も原作を再現する汚れなどもついていて、かなり手の込んだ画像です。企業の本気が垣間見える投稿が見られるのも、バルス祭りの楽しみ方のひとつといえます。

滅びの呪文「バルス」!意味や由来を考えるのも面白い

『天空の城ラピュタ』に登場する滅びの呪文「バルス」や「バルス祭り」について紹介しました。滅びの呪文ながら、つい声に出して言ってみたくなる不思議な魅力のある「バルス」という言葉。バルス祭りに参加して「バルス」と叫ぶのももちろん楽しみ方のひとつですが、その由来や意味を考えてみるのもおすすめです。

「バルス」の使い方は?

SNSや2ちゃんねるなどでは、「バルス」が滅びの呪文であることにちなんで滅んでほしいものがあるときに使われることがあります。

鯖落ち・世界記録を果たしたバルス祭りはいつ?

2chのサーバーはダウンしたのは2009年の第1回バルス祭り。Twitterの秒間ツイート数世界記録をいまだに保持しているのは2013年の第3回バルス祭りです。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)