【ネタバレ】『ゲド戦記』原作との違いは?映画が伝えたいことをわかりやすく解説

映画『ゲド戦記』は、宮崎駿の息子・宮崎吾朗の初監督作品。2006年に公開され、手嶌葵による主題歌や物語の賛否などで大いに話題になりました。 しかし本作を観た人から多く挙げられるのが、「難しい」や「わからない」といった感想。 本記事では本作の謎や原作での設定などについて徹底解説。これを読めばきっと『ゲド戦記』へ理解が深まること間違いなしです! ※この記事は、映画『ゲド戦記』や原作のネタバレを含みますのでご注意ください!

映画『ゲド戦記』の作品概要・あらすじ【ネタバレなし】

| 公開年 | 2006年 |

|---|---|

| 監督 | 宮崎吾朗 |

| 声優 | 岡田准一 , 手嶌葵 , 菅原文太 |

| 原作 | アーシュラ・K・ル=グウィン『ゲド戦記』 |

| 原案 | 宮崎駿『シュナの旅』 |

映画『ゲド戦記』は、原作小説の「ゲド戦記」シリーズ(アーシュラ・K・ル=グウィン)と原案の絵物語『シュナの旅』(宮崎駿)の2つが組み合わせられた作品。さらに原作にはないオリジナルの展開や設定も存在します。 原作と映画の大前提での共通項は、多島海の世界「アースシー」が舞台で魔法使いと龍が登場すること。原案からは物語の大まかな展開、主人公とヒロインの設定に影響が見られます。『シュナの旅』はチベットの民話がもとになっていますが、『ゲド戦記』にも影響を受けて描かれた作品のため、両作にも共通する点があるのは当然です。 キャラクターデザインは『シュナの旅』を参考にしており、いかにも宮崎駿のジブリらしい絵柄。物語や設定にはオリジナル要素もあるため、原作と違う点が多々あります。

映画『ゲド戦記』のあらすじ

『ゲド戦記』は均衡を失いつつある世界「アースシー」が舞台。 その影響でエンラッド国の王子であるアレンも心を病んでしまい、衝動的に父親を殺してしまいます。正気に戻ったアレンは自国から逃亡。国を捨て逃げている途中で、賢者ハイタカに命を助けられ、世界に異変を起こしている災いの元を探す旅へ出ることに。 2人は旅の途中、ハイタカの友人テナーの家に泊まります。そこでアレンは顔の半分が赤い少女テルーに出会いました。はじめ彼はテルーに嫌われていましたが、徐々に交流を深めるように。 しかし永遠の命を望む魔法使いクモにアレンが利用され、またハイタカとテナーも人質に。テルーは彼らを助けるべく動き出します。

『ゲド戦記』はよくわからない?難解なストーリーを結末までネタバレ

旅へ出るアレンとハイタカ

多島海世界「アースシー」の島国の1つ、エンラッドの王子アレンは悩み多き17歳の若者。純粋で生真面目な性格が故に心の均衡を失って、彼の心の分身だった「光」が「影」となって去ってしまいます。 衝動的に父親である国王を刺し殺し、国から逃れ放浪している時、狼の群れから助けてくれたのがハイタカでした。彼は大賢人と呼ばれる魔法使いで、世界の均衡が崩れた原因を探していました。 ハイタカとホートタウンに来たアレンは、麻薬の密売や奴隷の売買などを目の当たりにして驚きます。そこで人買いに捕まった少女テルーを助けますが、目を付けられたアレンが奴隷として捕まってしまいました。 ハイタカに再び助けられますが、すっかり弱ってしまったアレン。ハイタカの昔馴染みであるテナーの家で介抱を受けました。

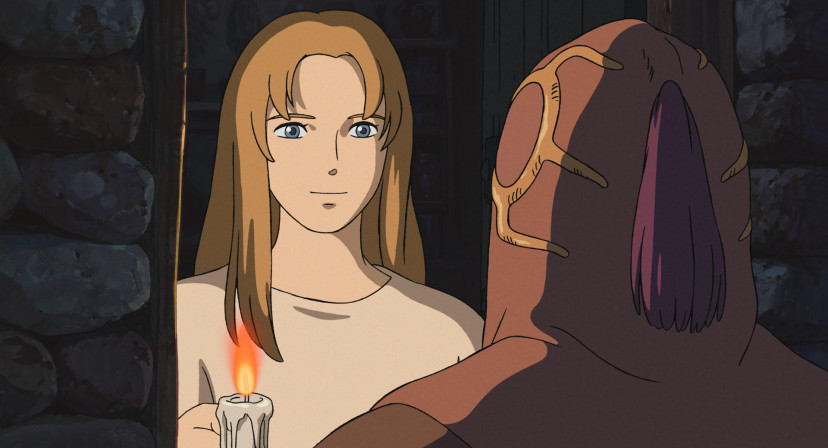

テルーとテナーとの出会い

テナーの家でテルーと再会したアレンでしたが、テルーは命を大切にしない人間には心を開かず、殺人を犯し自暴自棄になっていたアレンを初めは嫌っていました。その背景には両親に虐待されて捨てられた辛い過去が。一緒に畑仕事を手伝ううちに、2人はお互いを知るようになっていきます。 テルーとアレンを狙っていた人買いはウサギといい、ハイタカを憎む魔法使いクモの手下でした。クモはウサギにハイタカを見つけるよう命じ、ウサギはテナーの家へ来て彼女を連れ去ってしまいます。一方アレンは自分がいると迷惑をかけると感じ、家を出て行っていました。 沼で溺れているアレンを見つけたクモは、彼を自分の城に連れて来て、アレンの真の名「レバンネン」を聞き出して操ろうとします。テルーは戻ったハイタカにテナーが連れ去られたことを告げました。

せまるクモの魔の手

ハイタカと敵対するクモは、永遠の命を得るために「生死の両界」を分けている禁断の扉を開こうとしている悪の魔法使い。外見は女性に見えますが、本当の性別は男性です。心の均衡を失ったアレンを利用し、ハイタカに復讐する機会をうかがっていたのです。 テナーを地下牢に捕らえ、アレンを真の名で操るクモは、テナーを助けに来たハイタカと再会。操られたアレンはハイタカに剣を向けますが、ハイタカはアレンを諭しました。捕まったハイタカはテナーと塔の上で処刑されそうになります。 その間にテルーは預かったアレンの魔法の剣を持って城へ向かっていました。途中でアレンの「影」に出会い、城へ導いてくれます。影はアレンを助けるようテルーに頼み、消えていきました。

映画『ゲド戦記』の結末

城でテルーと再会し、魔法の剣を受け取ったアレン。テルーにも諭され、彼はようやく自分の「影」を受け入れ、心の闇を晴らすことができ、ハイタカとテナーを助けに行きます。 「命のために」と願ったアレンは剣を抜くことができ、クモの右腕を切り落としました。それをきっかけに醜い正体を晒したクモ。実はクモは死を恐れるあまりすでに生を手放していて、みるみるうちに老人のような姿になっていきます。 対峙したアレンは、クモが自分と同じで死を怖がっている、目を覚ませと諭します。それでも生にしがみつくクモはテルーを首を絞めて殺そうとしますが、死んだと思ったテルーは本来の姿である竜として覚醒。クモは竜になったテルーに焼き払われ、ドロドロになって塔から墜落し、無残な最期を遂げました。 アレンに抱きしめられて人間に戻ったテルーはテナーの家へ戻り、しばらく4人で暮らしますが、ハイタカとアレンは再び旅に出るのでした。

『ゲド戦記』原作との違いを解説!主人公はアレンじゃない?

- 第1巻「影との戦い」主人公は少年期のハイタカ(ゲド)。才能を過信したハイタカが禁断の魔法で影を呼び出し、その影に追われ対峙する成長物語。

- 第2巻「こわれた腕輪」主人公はカルカド帝国の巫女テナー。地下神殿に囚われて生きるテナーと、奪われた腕輪を取り戻しに青年期のハイタカの出会いを描く。

- 第3巻「さいはての島へ」主人公はエンラッドの王子アレン。世界の均衡が崩れた原因を探すため、アレンとハイタカが最果ての地まで旅に出る。

- 第4巻「帰還」主人公は壮年期のハイタカ。テナーとの再会、テルーとの出会いと3人の暮らしを描いている。

- 第5巻「アースシーの風」主人公は壮年期のハイタカ。エンラッド王となったアレン、ハイタカの妻となったテナー、2人の養女となったテルーの物語。

ハイタカはゲドの通り名で、『ゲド戦記』とは本来ハイタカ=ゲドを主人公とした物語です。原作「ゲド戦記」シリーズ本編は5巻まであり、光と影といった相反する物事の二面性と世界の均衡について語られています。 原作はゲドの少年期を1作目、青年期を2作目、壮年期を3作目で描いています。映画になった壮年期のゲドは、世界の均衡を注視し、そのために自分もむやみに魔法を使ってはならないと考えているアースシー最後の大賢人です。 映画はゲド壮年期の3作目を中心に構成され、4作目の内容も加味されています。ここからは原作と映画の違いにスポットを当てて紹介していきましょう。

【違い①】主人公がハイタカからアレンへ

原作から大胆な改変がなされている本作。一番の相違点は主人公の変更です。 原作では大賢者ゲド(ハイタカ)が物語の中心ですが、映画ではエンラッド国の王子アレンが主人公に据えられました。原作のアレンは第3巻から登場するキャラクターであり、映画のように自ら父親を殺害する設定は存在しません。むしろ原作では良好な父子関係が描かれているのです。

【違い②】アレンの父親殺し

アレンは物語冒頭、国王の父親を殺して国を追われる身となります。この出来事をきっかけにアレンは旅に出ることになりますが、原作ではこの「父親殺し」の件はありません。 これは映画オリジナルのシーンであり、プロデューサーの鈴木敏夫が監督の宮崎吾朗に提案する形で取り入れられました。 アレンが国を旅立つ理由を模索していた時、鈴木敏夫プロデューサーに「父親殺しをするんだ」と言われて腑に落ちたと、宮崎吾朗は心理学者・河合隼雄との対談で語っています。 この衝撃的な設定はアレンが自身の抱える「心の闇」と向き合う過程を象徴的に描くために追加されたようです。未熟な若者の葛藤や再生に焦点を当てた、独自の物語へと昇華するために「父親殺し」が必要な設定だったと考えられます。

【違い③】テルーの設定と正体

テルーの年齢は原作では6歳くらい。映画ではヒロインとして登場するため、アレンの年齢に近い見た目の少女に変更されています。いわゆるジブリ的なヒロインですね。 また原作のテルーは顔半分が火傷でケロイド化しており、目も潰れているような姿です。さらに焼かれた熱によって喉も潰れているため、歌を歌うこともできないでしょう。テルーの設定はかなり大胆に変更されています。

『ゲド戦記』が伝えたいことを考察!現代社会の若者がテーマ?

アレンは現代の若者の象徴

アレンの父親殺しの理由については劇中では明らかにされていません。当初は狂った国王に殺されそうになり、アレンが国を出るという設定だったとか。しかしそれをあえて「父親殺し」に変えたのは、現代の若者が抱える閉塞感を表現するためだったようです。 アレンは一国の王子という境遇から生まれた閉塞感や正義感でがんじがらめになっていました。彼の気持ちが暴走した矛先が、社会の権威の象徴であった「父親=国王」へと向いてしまったのです。 アレンと国王の関係を宮崎吾朗と宮崎駿の関係のメタファーととらえているファンもいます。ただし、宮崎吾朗本人はアレンを自分自身に置き換えて作ったつもりはないと否定。 「父さえいなければ、生きられると思った。」というキャッチコピーも自分のことではないと語っています。

テルーの正体が持つメッセージ

テルーの本来の姿は「龍」であったことが判明しますが、単に物語を盛り上げるために彼女の正体を龍としたのではありません。多くのジブリ作品がそうであるように、本作にも主義主張があるのです。 元は龍であった人間は、人間の社会で生きていくために龍の力を抑えなければなりませんでした。言い換えれば龍の力は人間によって奪われてきたのです。 テルーが持っていたはずの「自然の力」も人間に奪われてきました。しかし先祖返りともいうべき偶然で力を取り戻して人間界に災いを呼び起こします。 これを現実社会に置き換えるならば、散々力を奪って抑え込んできた自然も、いつかは突如力を取り戻して人間に猛威を奮ってくるという警告だと捉えることができるのではないでしょうか。 つまり『ゲド戦記』においてテルーの正体が龍であったことは、自然破壊に対する注意喚起、現代社会に対するアンチテーゼであると考えることができるのです。

荒廃したアースシーは現代社会の風刺?

本作は災いの力で荒廃したアースシーが舞台です。劇中では常習すれば死に至る麻薬「ハジア」が蔓延し、目先の利益を求める人々が描かれます。 こうした街の退廃的な描写は、精神的な豊かさを失い、刹那的な快楽や金銭に走ってしまう現代社会への風刺といえるのではないでしょうか。そして、そうした環境で鬱屈した感情を抱えた若者の1人がアレンであり、心の均衡を崩した現代人の姿と捉えることもできます。

『ゲド戦記』5つの謎を解説

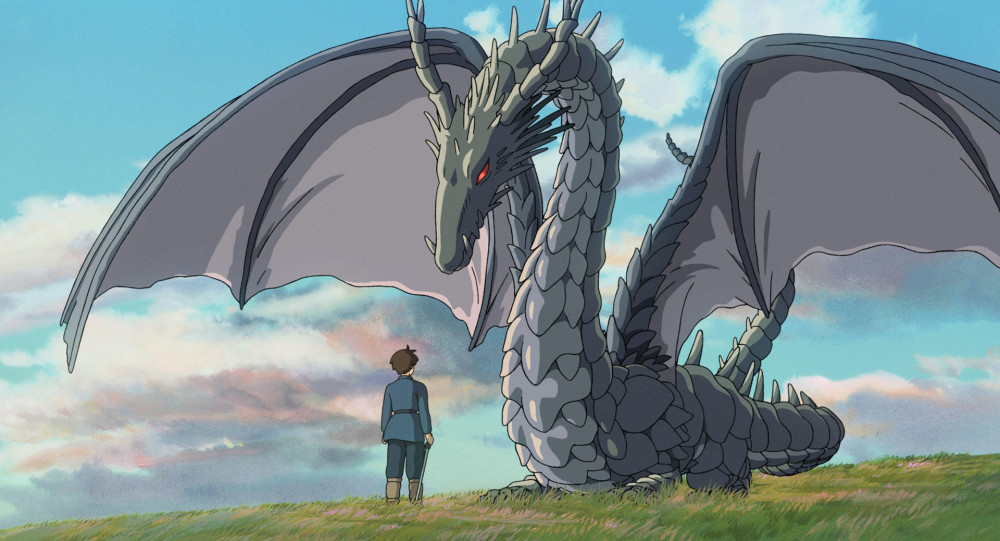

冒頭の龍の正体は?

本作のラストで、テルーが実は龍であったこと判明します。彼女の正体は、作品の冒頭部で描かれている落下してきた龍なのでしょうか?それとも突然「先祖返り」として現れた龍なのでしょうか……? 冒頭に描かれている龍はテルーではありません。冒頭シーンは、本来住み分けられていた人間の世界と龍の世界が混じり合い、世界の均衡が崩れていることを示唆しています。 本作には、「人は昔、龍だった」という言葉が登場します。つまり「一部の龍たちが人間になる道を選んだ」ということ。これは原作でも言及されていました。 『ゲド戦記』の世界では龍が人間の姿になって人間とともに生き、人間と混血になっていったという設定があります。しかし龍の血が受け継がれていても皆が龍になれるわけではありません。時に龍の血を色濃く受け継ぐテルーのような存在が現れるのです。 テルーは親からの遺伝ではなく、先祖の特徴が現れた隔世的に現れた「先祖返り」。彼女の他にも物語の途中では龍族の末裔が登場しています。

ハイタカがテルーを見たときに驚いたのはなぜ?

謎が多い本作の中でも「最大の謎」と語られているのが、アレンに助けられたテルーを見たハイタカがなぜか驚いた表情をしたこと。 実はこれはハイタカがテルーに初めて会った時、テルーの中に龍としての資質があることを見抜いたからであるといわれています。

クモとハイタカの関係性

本作の悪役クモとハイタカには過去に因縁がありました。 かつてクモが黄泉の世界の扉を開き悪さをしていた頃、彼はハイタカに捕まえられています。その際彼は、心を入れ替えると命乞いをして助かりますが、実際は改心せずにハイタカを恨み続けていました。 クモの城でハイタカがクモの改心するという発言について憤るシーンがありますが、それはこの過去の1件のことなのです。

ハイタカの顔の傷跡の理由は?

ハイタカの顔にある悲痛な傷跡。これはいつ、何によってつけられたものなのでしょうか。そのエピソードは原作1巻「影との戦い」に描かれています。 若かりし頃のハイタカは自身の高い魔法の才能に自惚れていた青年でしたが、その驕りによって暴走を起こしてしまいました。その際に禁断の魔法を使ってしまい、死者の魂と「影」なるものを呼び出してしまったのです。 その影との戦いによってつけられたのが、彼の顔の傷。今では聡明で穏やかなハイタカにも、このようにやんちゃな時代があったのですね。 魔法が存在するこの世界のすべてのものには「真(まこと)の名」という名前があり、その名前を知ることで魔法を使ったり、相手を支配したりすることができます。ですから無暗に「真の名」を知られることがないよう、通り名を使って生活するのが普通です。 ハイタカが真の名を手に入れたのは、原作では1作目「影との戦い」でのこと。ハイタカの真の名がゲドであることは前述の通りですが、この名前を与えてくれたのは出身地ゴント島で出会った魔法使いの師匠オジオンでした。

テナーの過去

ハイタカの昔馴染みであり、彼のよき理解者であるテナーは、ハイタカの真の名を知る人物。映画ではかつて巫女であったことが語られていますが、詳しい描写はありません。原作ではテナーの過去が2作目「こわれた腕環」で描かれています。 テナーは少女の頃、カルカド帝国のアチュアン神殿で巫女アルハとして育てられていました。ハイタカの手助けによって巫女の座から解放され、カルガド語で「喰らわれし者」の意味を持つアルハという名から、元のテナーという名に戻ります。 真の名を公にしており、世界の調和を保つ「エレス・アクベの腕環」をカルガド帝国から取り戻した「腕環のテナー」として知られていました。後にテルーを引き取り、彼女の育ての親となります。

アレンとテルーのその後は?原作の結末を解説

原作におけるアレン、テルー、ゲドの結末は映画と大きく異なります。 レバンネン(アレン)は3作目の終盤、アースシーを統べる王となりました。一方のテルーは、テナーとゲド(ハイタカ)の養女となります。そして、5作目で同じく竜族のアイリアンとともに竜の姿となり去っていきました。 かつて大賢者と呼ばれたゲド(ハイタカ)は、3作目で世界の均衡を回復させる戦いで全魔力を使い果たし、魔法を持たない人間に。その影響もあり、主人公ポジションも徐々にテルーやレバンネンなどに引き継がれていきます。 アレンとテルーのその後といえば、映画を見た方なら「2人が結ばれるのでは」と期待する方もいるはず。しかし、原作で結ばれることはなく、アレンは対立する国の王女・セセラクと親しい仲になっています。

『ゲド戦記』の監督は宮崎駿の息子・宮崎吾朗!実際の親子関係がモデル?

宮崎吾朗の初監督作品

映画『ゲド戦記』を監督した宮崎吾朗が、長年ジブリ作品を創り上げてきた宮崎駿の長男であることは有名ですね。実は映画監督としてデビューしたのが、『ゲド戦記』だったのです。 それまでは建築コンサルタントや環境デザイナーとして都市計画に従事していました。1998年に三鷹の森ジブリ美術館の総合デザインを手がけるためにスタジオジブリに入社し、竣工後は初代館長も務めています。

才能が認められて『ゲド戦記』の監督に

鈴木敏夫プロデューサーに推されて『ゲド戦記』の監督を務めることになった宮崎吾朗ですが、当初は父の宮崎駿に反対されていました。しかし宮崎吾朗が描いた竜とアレンのイメージボードを見せられた宮崎駿は黙り込んでしまったとか。認めざるを得ない才能を感じたのでしょうか。 さらに宮崎吾朗の絵コンテを見た庵野秀明もその才能を認めています。原作をジブリ作品に落とし込むことに苦労しつつ脚本も担当しており、初監督作ながら『ゲド戦記』を見事にジブリ作品の1作として世に送り出しました。

「父親殺し」は宮崎駿との関係が影響?

前述したように、アレンの「父親殺し」は鈴木敏夫プロデューサーの発案で生まれたストーリーです。鈴木氏は「吾朗くんも父親へのコンプレックスを払拭しなければ世に出られない」という意図があったことを、著書『天才の思考 高畑勲と宮崎駿』で明かしています。 一方、宮崎吾朗監督は『ジブリの教科書14 ゲド戦記』にて「みなさんがおっしゃるほど重くは考えてないんです。その衝動はみんなが持っているものだし、単に『親憎し』ということじゃない」とインタビューで答えており、あくまで「若者が閉塞感やがんじがらめな気分が抑えきれなくて暴走する矛先」として描いたと語っています。

『ゲド戦記』原作との違いから伝えたいことまで解説

非常に難解なストーリーであり、さまざまな解釈が展開されている『ゲド戦記』。主人公アレンは、これまでに数多くの重圧や抑圧を感じてきた青年でした。彼が“父親殺し”という行為に走ってしまったのは、彼を取り巻く抑圧に屈したくないという意思の現れだったのでしょうか。 複雑な思いを抱えながら“父親殺し”の罪を背負ってしまったアレンは、さまざまな抑圧の元でもがきながらも、未熟な自分への苛立ちも抱える現代の若者たちを映し出しているのかもしれません。 誰もが心に光と影を抱えているということ、まずはその事実を認めることから始めるべきと思える作品です。原作とは展開や設定が大きく違うのも、アレンを主人公にしてこのメッセージを送り出したかったからでしょう。

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)