『呪術廻戦』呪具を一覧で解説!特級の強さの基準や使用者を徹底解説

『呪術廻戦』に登場し、ときには物語の中心として重要な働きをする「呪具」。作品自体も主人公である虎杖悠仁(いたどりゆうじ)に、特級呪物「両面宿儺の指」が受肉する場面からストーリーが動き出します。 そこで本記事では登場した主な呪物と呪具を、関連するキャラクターとあわせて紹介していきます! ※本記事は『呪術廻戦』のネタバレを含みます。読み進める際は十分に注意してください。

『呪術廻戦』呪具とは?一覧で解説

呪具とは「呪力が宿った武器」です。そのため呪具はあくまで武器で、呪いではありません。呪具自体に呪力が宿っているため、呪力を持たない人間でも呪具があれば呪霊と戦うことができます。 また呪物と同様に呪具にも等級があり、こちらも数字の数が減るごとに強力な武器になっていきます。

呪物と呪具って似てる……?違いを分かりやすく解説!

呪物と呪具の大きな違いは、“それ自体が呪いを宿しているか”です。呪物は「呪いが宿った物」であるため、それ自体に等級が定められた呪いが封印されています。 一方呪具は「呪力が宿った武器」を指します。そのためあくまで人が使役する武器であり、呪物のように「受肉」という概念はありません。呪力を持たない人間でも、呪具を使用すれば呪いを祓えます。

登場呪具を一覧で解説

| 屠坐魔 (とざま) | 登場巻:1巻 作中最初に登場する呪具。虎杖悠仁が使用して破壊された低級の呪具 |

|---|---|

| 游雲 (ゆううん) | 登場巻:6巻 特別な術式効果を持たない三節棍型の特級呪具。もとは伏黒甚爾の持ち物 |

| 天逆鉾 (あまのさかほこ) | 登場巻:9巻 十手のような短刀型の特級呪具。発動中の術式を解除できる |

| 釈魂刀 (しゃくこんとう) | 登場巻:9巻 伏黒甚爾が愛用していた等級不明の刀型呪具。フィジカルギフテッド専用ともいえる代物 |

| 万里ノ鎖 (ばんりのくさり) | 登場巻:9巻 伏黒甚爾が使用した特級呪具。鎖部分が無限に伸びる |

| 退魔の剣 (たいまのつるぎ) | 登場巻:14巻 魔虚羅の右腕に装備されている呪具。対呪霊用に特化している |

| 黒縄 (こくじょう) | 登場巻:0巻 ミゲルが使用していた黒い縄状の特級呪具。相手の術式を乱して相殺するが、使う度に短くなる |

| 竜骨 (りゅうこつ) | 登場巻:17巻 真希が父・禪院扇との戦いで使った刀型の呪具。溜め込んだ呪力を峰から噴出するギミックあり |

| 爛生刀 (らんしょうとう) | 登場巻:20巻 黒沐死が持つ鉈型の呪具。刀身に仕込まれた卵を発射して相手の身体に埋め込み食い破らせる |

| 神武解 (かむとけ) | 登場巻:25巻 生前の宿儺が所持していた特級相当の呪具。雷撃を放つ術式効果を持つ |

| 飛天 (ひてん) | 登場巻:25巻 生前の宿儺が神武解とともに使用した呪具。術式効果は不明 |

特級呪具の基準とは

呪術師や呪霊のように、1~4級と特級の区分がある呪具。特級あるいは特級相当の呪具には、特別な術式効果があります。また、特級呪具は非術師でも扱えるため、一般社会でも数億円単位で取引されることも。遊雲には特別な術式効果がありませんが、使用者の腕力次第でその威力を発揮する珍しいタイプの呪具です。

『呪術廻戦』登場する呪具を詳しく解説

屠坐魔(とざま)

| 初登場巻 | 1巻 |

|---|---|

| 術式効果 | なし |

| 等級 | 不明 |

| 使用者 | 虎杖悠仁 |

屠坐魔は呪力の制御がうまくできない虎杖に、五条が貸し与えた短刀です。本編では作中で1番最初に登場した呪具になります。 元々は真希が五条に貸した物で、五条は勝手に虎杖に渡していました。その後特級呪物「両面宿儺の指」を取り込んだ仮想特級呪霊に、破壊されています。等級は不明です。

游雲(ゆううん)

| 初登場巻 | 6巻 |

|---|---|

| 術式効果 | なし |

| 等級 | 特級 |

| 使用者 | 伏黒甚爾→夏油→禪院真希 |

遊雲は三節棍の形をした特級呪具です。呪具で唯一術式が付与されておらず、威力は使用者の純粋な強さに左右されます。 元は伏黒甚爾(ふしぐろとうじ)が持っていた物で、それを回収した呪詛師・夏油(げとう)が勝負所で使用していました。 後に夏油が死に遊雲を回収した五条は、それを真希に与えています。

天逆鉾(あまのさかほこ)

| 初登場巻 | 9巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 発動中の術式の強制解除 |

| 等級 | 特級 |

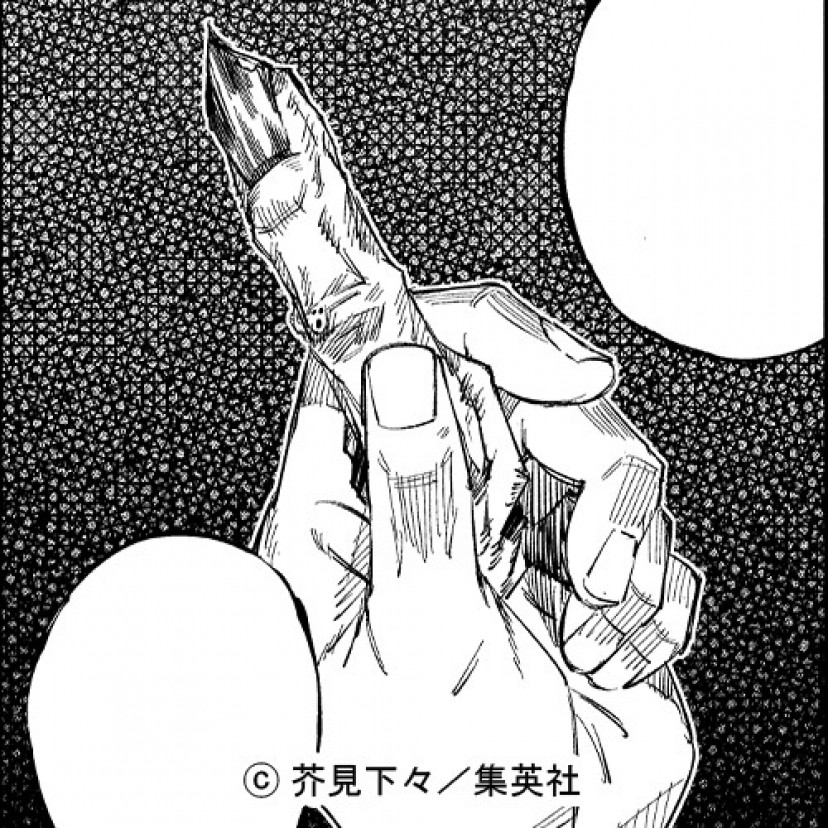

| 使用者 | 伏黒甚爾 |

甚爾が五条暗殺の際に用いたのが、この特級呪具「天逆鉾」です。付与されている術式は「発動中の術式の強制解除」と相当に強力で、この術式により五条もピンチに陥りました。 また甚爾は五条の反転術式でさえも天逆鉾を盾にすれば防げると語っており、防御面においても優秀な呪具であると思われます。

釈魂刀(しゃくこんとう)

| 初登場巻 | 9巻 |

|---|---|

| 術式効果 | なし |

| 等級 | 不明(特級相当) |

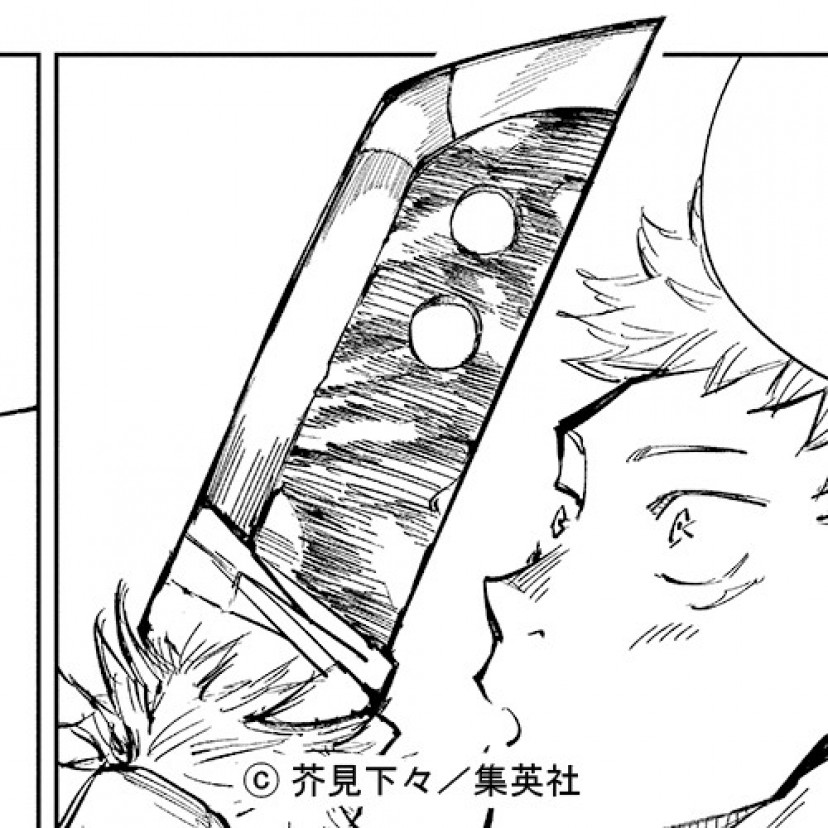

| 使用者 | 伏黒甚爾 禪院真希がレプリカを使用 |

柄の部分にふさふさした毛が付いている刀型の呪具で、オリジナルとレプリカがあります。オリジナルは伏黒甚爾が五条悟を倒しに来た際に振るっていました。一般社会で5億円で取引される代物。 あらゆるものをどんな硬度でも魂ごと切り裂くことができます。ただし使いこなすには“無生物の魂を視る目”が必要です。 レプリカは禪院真依が命と引き換えに構築術式で作り出したもの。その遺志を引き継いだ禪院真希が使用しています。

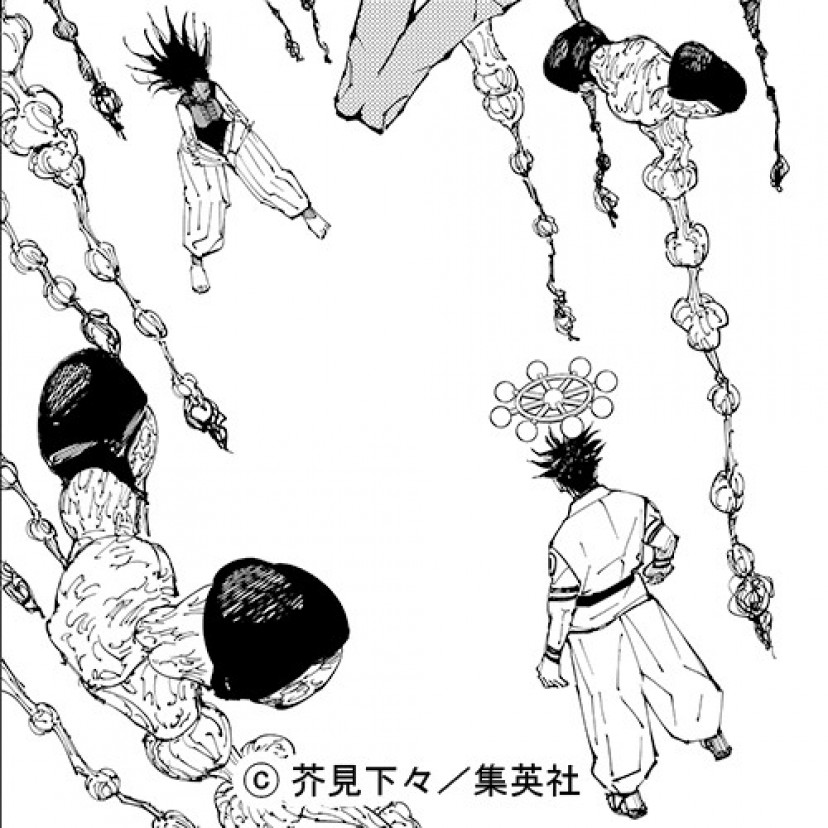

万里ノ鎖(ばんりのくさり)

| 初登場巻 | 9巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 鎖部分が無限に伸縮 |

| 等級 | 特級 |

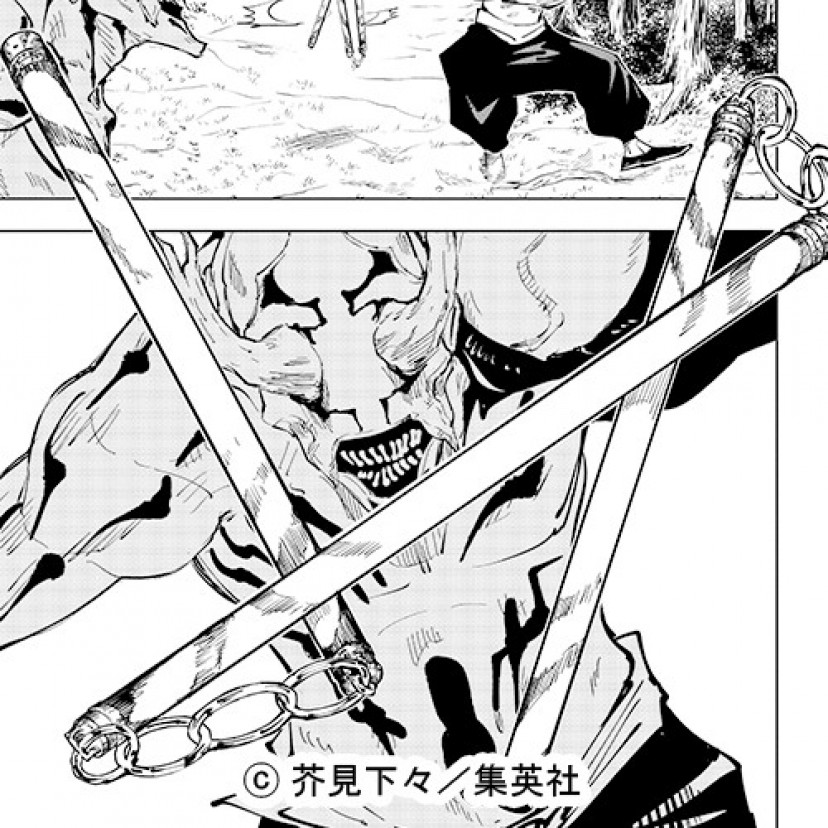

| 使用者 | 伏黒甚爾 |

同じく伏黒甚爾が五条悟を倒しに来た際に使用していた鎖型の特級呪具。持ち手の部分が観測されないという条件のもと、無限に伸縮するという性質があります。 五条悟との戦闘の間は、鎖の片方を貼り付いている呪物に食わせていたため、その条件を満たしていました。さらに先端に天逆鉾を結び付け、グルグル回して戦っています。

退魔の剣(たいまのつるぎ)

| 初登場巻 | 14巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 反転術式と同じ正のエネルギーをまとい、一撃で呪霊を祓う |

| 等級 | 特級相当の神具 |

| 使用者 | 魔虚羅 |

禪院家相伝の術式「十種影法術」の最強の式神「魔虚羅」が、右腕に常に装備している呪具。対呪霊用に特化した剣で、反転術式と同様に「正」エネルギーをまとっています。 もちろん「負」の呪力も付与することができ、魔虚羅の術式効果で威力の上乗せも。性能の高さから特級相当の呪具、それに匹敵する神具といった位置付けになっているようです。

黒縄(こくじょう)

| 初登場巻 | 0巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 相手の術式を乱して相殺する |

| 等級 | 特級 |

| 使用者 | ミゲル |

夏油一派のミゲルが使用していた特級相当の呪具。黒い縄のような形状で、相手の術式を乱して相殺する術式効果を持っています。 ただし、使用するとその分消耗していき、短くなります。ミゲルの母国の術師が何十年もかけて作るような特殊なもので、希少な神具ともいえる代物です。 「百鬼夜行」では五条悟の無下限呪術を貫通して傷を負わせることができたほど強力。獄門疆の封印を解く手段として、乙骨がミゲルと海外まで探しに行きました。

竜骨(りゅうこつ)

| 初登場巻 | 17巻 |

|---|---|

| 術式効果 | なし |

| 等級 | 不明 |

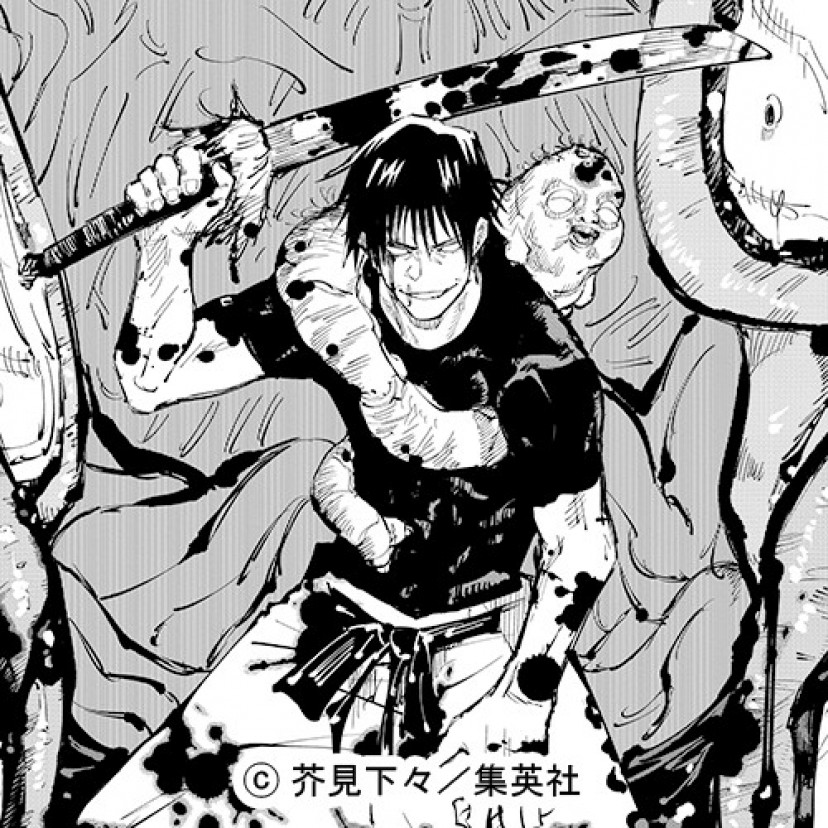

| 使用者 | 禪院真希 |

真希が父・禪院扇との戦いで使用した呪具。等級は不明ですが、呪詛師・組屋鞣造が創り出した傑作とのことで、真希が組屋の工房からくすねてきたようです。 刀身で受けた衝撃と呪力を蓄積することができ、峰からそれを噴出させるギミックを持っています。それでも戦いでは禪院扇に及ばず敗北していました。

爛生刀(らんしょうとう)

| 初登場巻 | 20巻 |

|---|---|

| 術式効果 | なし |

| 等級 | 特級相当 |

| 使用者 | 黒沐死 |

ゴキブリの特級呪霊・黒沐死が使用する鉈のような呪具。乙骨と黒沐死との戦いで登場し、曰く「生と死が交雑する魔剣」とのこと。 刀身に無数のゴキブリの卵が植え付けられており、相手の身体に卵を埋め込み、そこから孵化したゴキブリたちが体を食い破るという見るも恐ろしいギミックを持っています。

神武解(かむとけ)

| 初登場巻 | 25巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 雷撃を放つ |

| 等級 | 特級相当 |

| 使用者 | 生前宿儺 |

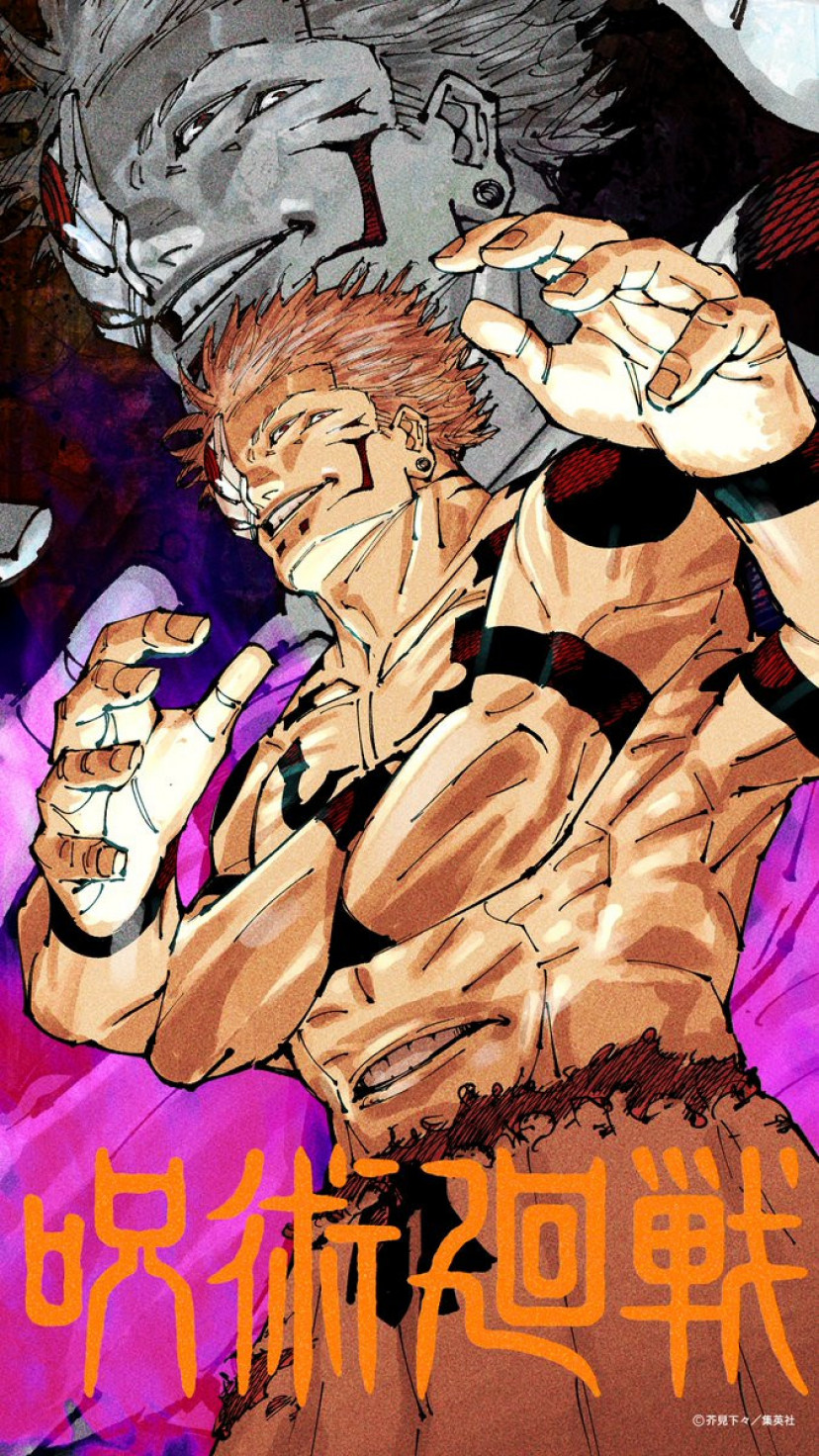

千年前の術師・万(よろず)が命の縛りを引き換えにレプリカを構築した特級相当の呪具。密教法具の1種・独鈷杵(とっこしょ)に似ており、もともとは生前の宿儺が使用していました。雷撃を放つ術式効果を持ち、回避・防御することは不可能。

飛天(ひてん)

| 初登場巻 | 25巻 |

|---|---|

| 術式効果 | 不明 |

| 等級 | 不明 |

| 使用者 | 生前宿儺 |

神武解と同様に、生前の宿儺が持っていた呪具。槍型の形状をしており、宿儺が討伐隊と戦った際に神武解とともに駆使していました。術式効果や等級は不明で、宿儺の死後はその所在も行方不明になっています。

他にも各キャラクターが操る呪具がたくさん!

上記で解説した3つの呪具以外にも、作中には数々の呪具が登場します。そして「万里ノ鎖」のように名前のある物や、真希の使う「薙刀」や三輪の使う「刀」のように名前の無い物など、種類は様々です。 また描かれる武器には、それが呪具なのか使用者が呪力を流すただの武器なのか曖昧な物まで存在します。ぜひ登場した武器が呪具なのか、考えながら読み進めてみて下さい!

天与呪縛のキャラは呪具を使わないと戦えない?

天与呪縛によって全く呪力を持たずに生まれてきた伏黒甚爾や禪院真希(ぜんいんまき)のような非術師は、術師や呪物との戦闘に呪力を宿した呪具が必須です。 ただし甚爾や真希は呪力と引き換えに並外れた身体能力、いわゆる「フィジカルギフテッド」を有しています。そのため呪具を用いた近接戦闘においては、呪力を持つ並の術師以上の力を発揮していました。

呪物や呪具は日本に実在している?モデルとなったのは?

これまで紹介してきた数々の呪物や呪具。そしてそのいくつかには実際に存在したモデルが存在するのです。 呪いの王である両面宿儺のモデルは、日本書紀に登場する2つの顔に4本の手足を持つ「宿儺」だと言われています。また特級呪物「獄門彊」の元となった源信も、日本に実在した人物です。源信は僧侶で、現代で語り継がれる地獄のイメージを作ったと言われる人物でした。獄門彊はそのまま源信をモデルにした呪物でしょう。 呪具も例外ではなく、甚爾が使用していた天逆鉾も、日本の神話に登場する「天逆鉾」がモデルです。その他にもモデルがある呪物や呪具は、多数存在します。

呪物や呪具のことを理解すれば『呪術廻戦』がもっと楽しくなる!

『呪術廻戦』で呪いとして復活しストーリーを盛り上げる「呪物」や、呪力を以ってして戦闘を激化させる「呪具」。今回はそんなキーアイテムを解説しながら、一覧で紹介してきました。 まだまだ盛り上がりを見せる本作。今後も様々なアイテムが出てくることは間違いないでしょう。物語に欠かせない呪物や呪具に、今後も注目しながら楽しみましょう!

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)