『呪術廻戦』領域展開を全種類一覧で解説!手印の意味や能力の元ネタに迫る

『呪術廻戦』に登場する術師の必殺技と言える「領域展開」。作中では呪術師だけでなく、呪霊が使用する姿も描かれていました。領域展開は勝負を一瞬で決めるほど強力ですが、使用できる術師も一握りしか存在しない高等技術です。 そこで本記事では領域展開の説明と共に、使用キャラやメリット・デメリット、関連用語を徹底解説していきます! ※この記事は『呪術廻戦』の重要なネタバレを含みます。 ※ciatr以外の外部サイトでこの記事を開くと、画像や表などが表示されないことがあります。

タップできる目次

- 『呪術廻戦』全ての領域展開を完全解説

- 虎杖悠仁:名称不明

- 五条悟:無量空処(むりょうくうしょ)

- 両面宿儺:伏魔御厨子(ふくまみずし)

- 乙骨憂太:真贋相愛(しんがんそうあい)

- 伏黒恵:嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい)

- 羂索:胎蔵遍野(たいぞうへんや)

- 真人:自閉円頓裹(じへいえんどんか)

- 漏瑚:蓋棺鉄囲山(がいかんてっちせん)

- 陀艮:蕩蘊平線(たううんへいせん)

- 花御:朶頤光海 (だいこうかい)

- 秤金次:坐殺縛徒(ざさつばくと)

- 日車寛見:誅伏賜死(ちゅうぶくしし)

- 禪院直哉:時胞月宮殿(じほうげつきゅうでん)

- 万:三重疾苦(しっくしっくしっく)

- 九十九由基:名称不明

- 石流龍:名称不明

- 烏鷺亨子:名称不明

- 疱瘡婆(疱瘡神):名称不明

- 少年院の特級呪霊:名称不明

- 領域展開って何?簡単に解説!

- 【強さ】領域展開の過去との違い・メリット・デメリット

- 【対応策】領域展開に対抗する6つの方法

- 【手印】領域展開のポーズのやり方と元ネタ

- 【英語】領域展開は何て言う?

- 『呪術廻戦』の領域展開一覧!これで使い方はばっちり?

『呪術廻戦』全ての領域展開を完全解説

| 虎杖悠仁 | 名称不明 |

|---|---|

| 五条悟 | 無量空処(むりょうくうしょ) |

| 両面宿儺 | 伏魔御厨子(ふくまみずし) |

| 乙骨憂太 | 真贋相愛(しんがんそうあい) |

| 伏黒恵 | 嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい) |

| 羂索 | 胎蔵遍野(たいぞうへんや) |

| 真人 | 自閉円頓裹(じへいえんどんか) |

| 漏瑚 | 蓋棺鉄囲山(がいかんてっちせん) |

| 陀艮 | 蕩蘊平線(たううんへいせん) |

| 花御 | 朶頤光海 (だいこうかい) |

| 秤金次 | 坐殺縛徒(ざさつばくと) |

| 日車寛見 | 誅伏賜死(ちゅうぶくしし) |

| 禪院直哉 | 時胞月宮殿(じほうげつきゅうでん) |

| 万 | 三重疾苦(しっくしっくしっく) |

| 九十九由基 | 名称不明 |

| 石流龍 | 名称不明 |

| 烏鷺亨子 | 名称不明 |

| 疱瘡婆(疱瘡神) | 名称不明 |

| 少年院の特級呪霊 | 名称不明 |

『呪術廻戦』のバトルにおける、大きな見どころとなる領域展開。呪術師や呪霊が使用する切り札となっており、使用できるキャラはごくわずか。上記の表にまとめた通り、領域展開を使用できるキャラは計19名しか明らかになっていません。 ここからは、そんな彼らが使用する領域展開の詳細を完全解説!いったいどんな効果があり、作中でどんな使われ方をしたのか。各領域展開の特徴を詳しく紹介していきます。

虎杖悠仁:名称不明

| 登場巻 | 30巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 不明 |

本作の主人公である虎杖悠仁が、宿儺との戦いでついに領域展開を解禁しました!しかし、その名称は不明となっており、本作完結後も明らかになっていない情報が多々あります。 こちらの領域が発動した際、宿儺は虎杖が幼少期に暮らしていた岩手県のとある町に転移していました。その後、虎杖と宿儺はその周囲を散策することになるのですが、この風景が再現された理由は虎杖自身もよくわかっていない様子。 無我夢中で発動したため、虎杖さえも把握できない現象を引き起こしたものと思われます。ちなみに、この領域展開の効果は明言されていません。作中のヒントから推測するに、少なくとも「魂を引き裂く術式『解』の必中効果」はあると思われます。

ついに登場した虎杖の領域展開!宿儺とのラストバトルが熱すぎます!

五条悟:無量空処(むりょうくうしょ)

対象を無下限の内部に引き込む五条悟の領域展開です。作中では宇宙を思わせる空間を構築していました。「無量空処」は対象のあらゆる生命活動に対して、無限の情報を与えます。 それゆえに対象は情報を処理できず、全てを認識しながら何も出来なくなってしまいます。そして“緩やかなる死”を迎えるのです。 また作中にて五条は僅か0.2秒の領域展開という離れ業を見せています。たったの0.2秒の無量空処ですら、その効果は凄まじく、呪力を持たない一般人は気絶、特級呪霊である真人ですら最低299秒は動けず、茫然としてしまっていました。

閉じる必中必殺領域のなかでは最高峰の威力!なんと特級呪霊である漏瑚の領域すら簡単に書き換えてしまうほど。五条を最強の呪術師たらしめる、恐ろしい切り札です。

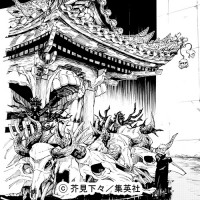

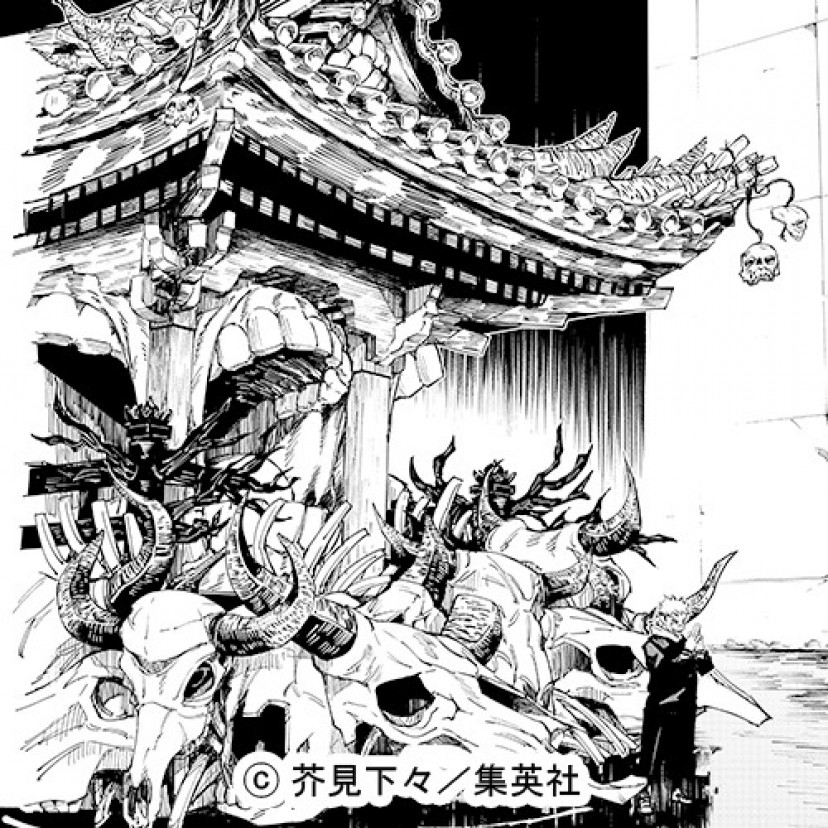

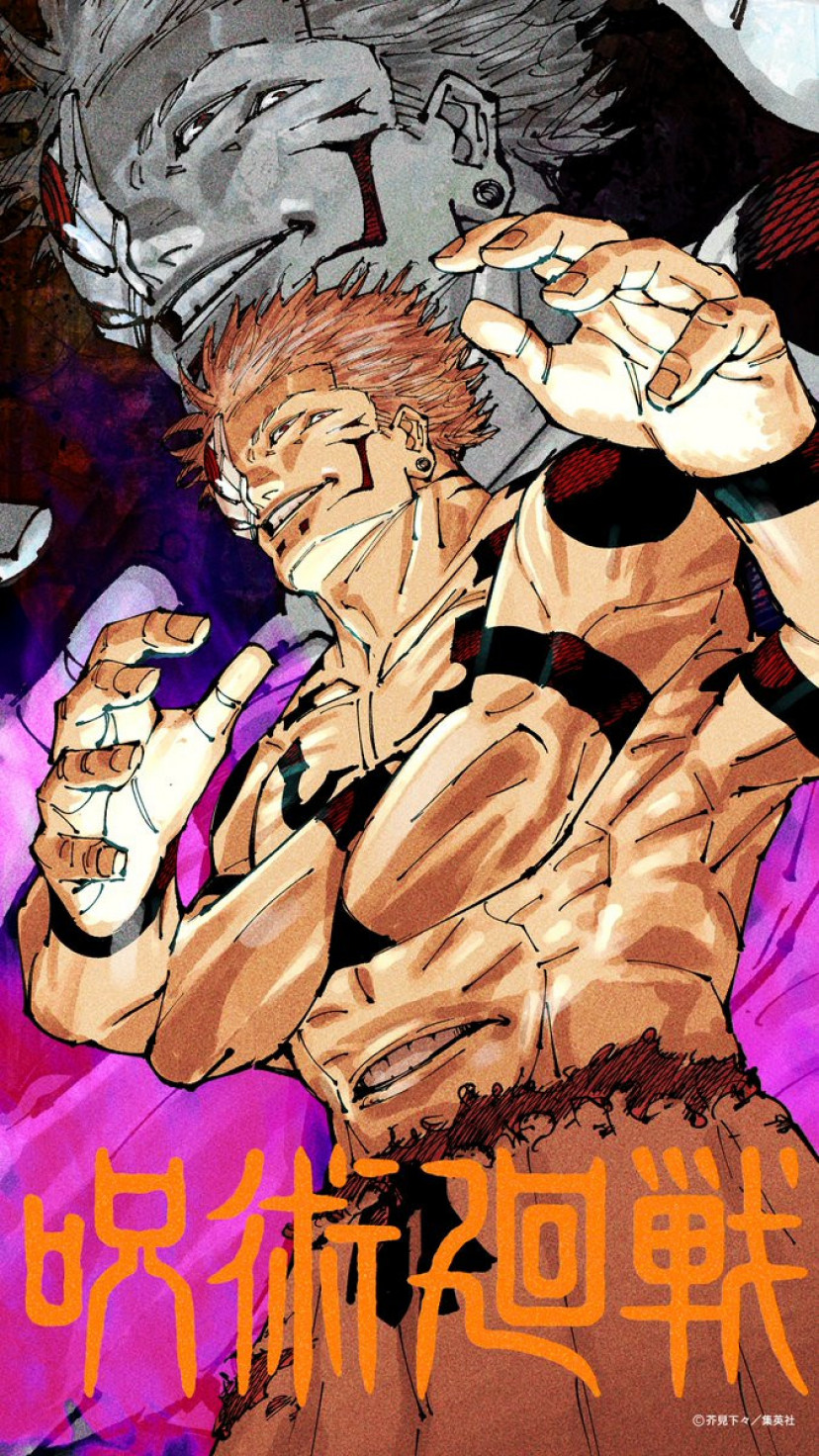

両面宿儺:伏魔御厨子(ふくまみずし)

呪いの王である両面宿儺が操る領域「伏魔御厨子」は他者の領域展開とは一線を画しています。領域は対象を閉じ込めるための結界術の一種です。しかし宿儺の伏魔御廚子は結界で空間を分断しません。 結界なしで生得領域を具現化するその所業はまさに神業だと称されました。また相手に逃げ道をあえて与える“縛り”を作ることで、その必中効果の範囲を広げているようです。 伏魔御廚子の必中範囲に存在する全てのモノには、絶え間なく斬撃が降り注ぎます。最大範囲半径200mにも及ぶ領域展開は、渋谷を更地のように変えてしまいました。ちなみに、宿儺は呪術師たちとの最終決戦において、「閉じた領域に変更する」など、領域展開の内容を調整できることが判明しています。

開いた領域で押し合いにも強く、なんと五条との領域勝負でも圧勝!そのうえ細かな調整でどんな敵にも対応できる、作中屈指の万能能力です。

乙骨憂太:真贋相愛(しんがんそうあい)

| 登場巻 | 20巻 , 249話(単行本未収録) |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(閉じる領域) |

皆さんお馴染み五條先生と同じく、乙骨憂太は日本に4人しかいない特級呪術師の1人です。また前日譚である「呪術廻戦0」の主人公でもあります。 乙骨は生得術式として他者の術式のコピー・ストックが可能。「真贋相愛」の領域内ではそのストックのなかから、任意の術式を選んで任意の対象に付与することができます。必中必殺系の術式を選べば、必中必殺となるわけです。 さらに領域内に刺さる無数の刀を抜くことで、コピーした術式をランダムで無制限に使うこともできます。本来不可能なはずの複数術式を無制限で使えるのでかなり強力です。

宿儺との戦いが異次元すぎて理解が追いつかないですが、術式使い放題はさすがに強い!しかも領域内で付与対象を絞るという宿儺もびっくりな高等技術を使っていて、乙骨のすごさがずば抜けています。

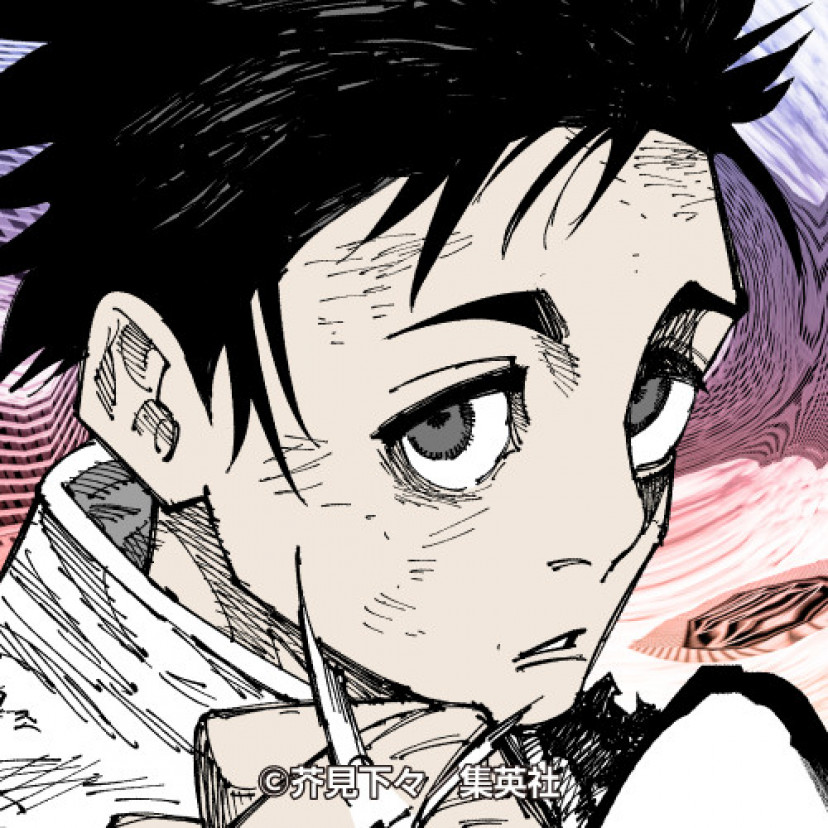

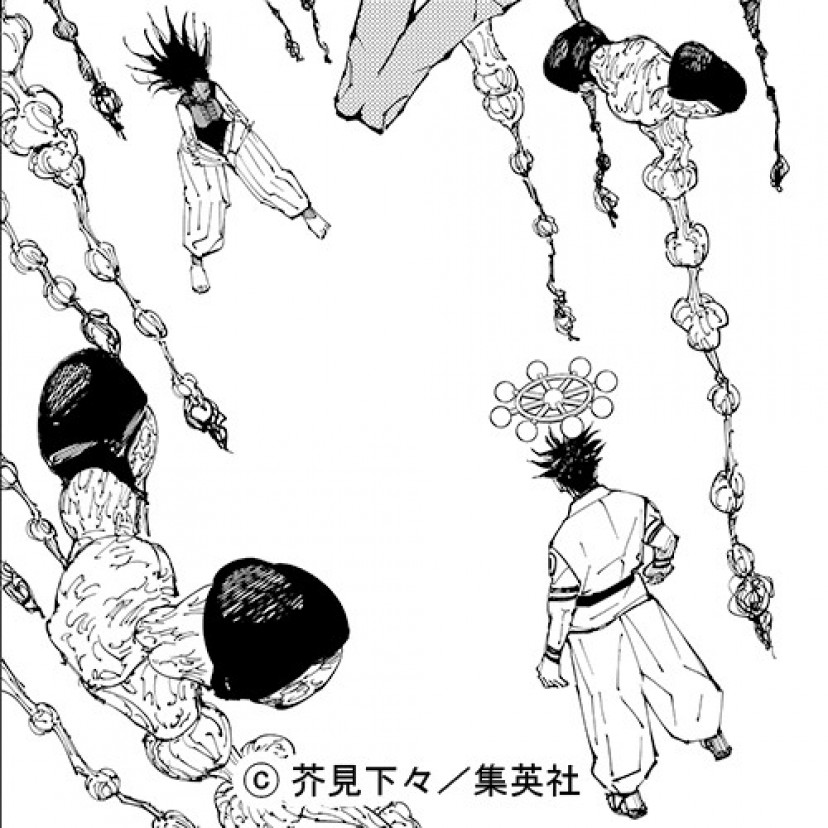

伏黒恵:嵌合暗翳庭(かんごうあんえいてい)

伏黒恵が宿儺の指との対決中に会得した領域展開です。領域内を影の沼で満たし、その影を用いて様々な呪術を行使できます。伏黒の「嵌合暗翳庭」は渋谷事変の時点では不完全な領域です。本来領域は敵を閉じ込める結界術の側面も持っていますが、彼はまだ領域を閉じることができません。 宿儺の指との戦いにおいて嵌合暗翳庭は領域による必中効果よりも、領域内に生みだされた影を用いる呪術に重きが置かれていました。影による分身体、および式神の即時顕現など自身の持つ生得術式「十種影法術」を存分に操ることが可能になります。

不完全な領域展開ではあるものの、少年院の呪霊より格上の八十八橋の特級呪霊に勝利するなど攻撃力は十分。今後の成長にも期待できる、非常にポテンシャルの高い領域展開です。

羂索:胎蔵遍野(たいぞうへんや)

| 登場巻 | 23巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(開いた領域) |

九十九由基との戦闘で披露した領域「胎蔵遍野」。作中の描写から見るに、重力の術式を必中させる領域であると考えられます。領域内は磔にされた首のない妊婦と、無数の叫び声を上げる樹木などが具現化され、非常に悍ましいの一言に尽きます。 羂索の領域展開の手印は「反叉合掌」と思われます。反叉合掌は仏教手印の基本印の 1つで、数千個ある手印の中で18しかない基本の形です。 仏僧のような格好をしている羂索にぴったりな手印ですね。

宿儺の領域と同じく開いた領域で押し合いにも非常に強く、作中では特級呪術師である九十九由基の簡易領域を一瞬で剥がすほど。領域の圧では最強クラスかもしれません。

真人:自閉円頓裹(じへいえんどんか)

特級呪霊である真人の領域展開。構築された空間内には無数の人の腕が出現します。真人の術式「無為転変」は掌で触れた対象の魂を自在に弄ぶことが可能。それゆえに触れられただけで並の人間は即死します。 「自閉円頓裹」を発動することで、本来ならば掌で触れないと行使できない無為転変が領域内のすべての生命に襲い掛かります。 つまり領域に抵抗する術を持たない者は、領域内に引き込まれた時点で敗北=死が確定してしまう恐ろしい能力です。また真人は五条同様に0.2秒の領域展開をし、同時に術式を行使するという離れ業もみせています。

必中必殺の領域の中でも無量空処と同様に、精神にもダメージを与えることができる強力な領域展開。領域内にいるものの「魂のかたち」を変えてしまう、発動時点でほぼ勝利確定のチート技です。

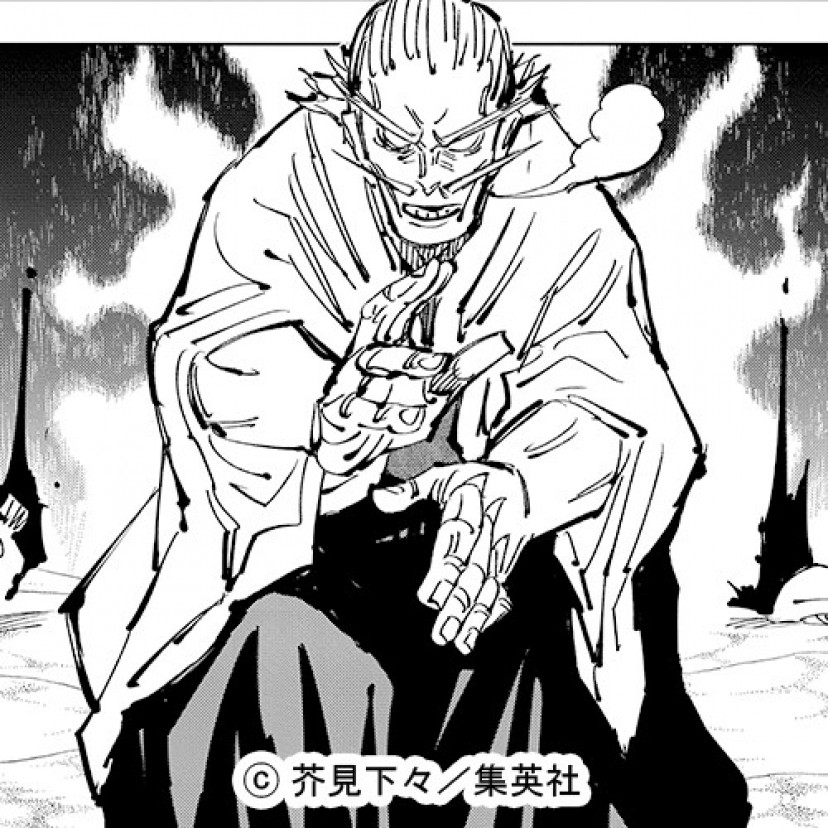

漏瑚:蓋棺鉄囲山(がいかんてっちせん)

| 登場巻 | 2巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(閉じる領域) |

周囲に火山のような溶岩地帯と火口を構築する、特級呪霊漏瑚の領域です。 必中効果もさることながら、並の術師ならば領域内に閉じ込められただけでその身を焼かれてしまう危険な領域でもあります。周囲の地面や壁面、頭上に構築された火口から高熱の炎、マグマが噴出して対象を焼き尽くします。 また漏瑚は極ノ番「隕」という術式における奥義を使用することができ、本来ならば領域による必中効果でその猛威を奮うはずでした。しかしながら彼の対戦相手は五条悟、両面宿儺とあまりに格の違う両名だったため、領域展開と極ノ番が通用しないままこの世を去ります。

単純な火力ならトップクラスを誇る、シンプルに強い必中必殺の領域です。並みの人間なら領域内の熱だけでやられてしまう可能性すらありますね。

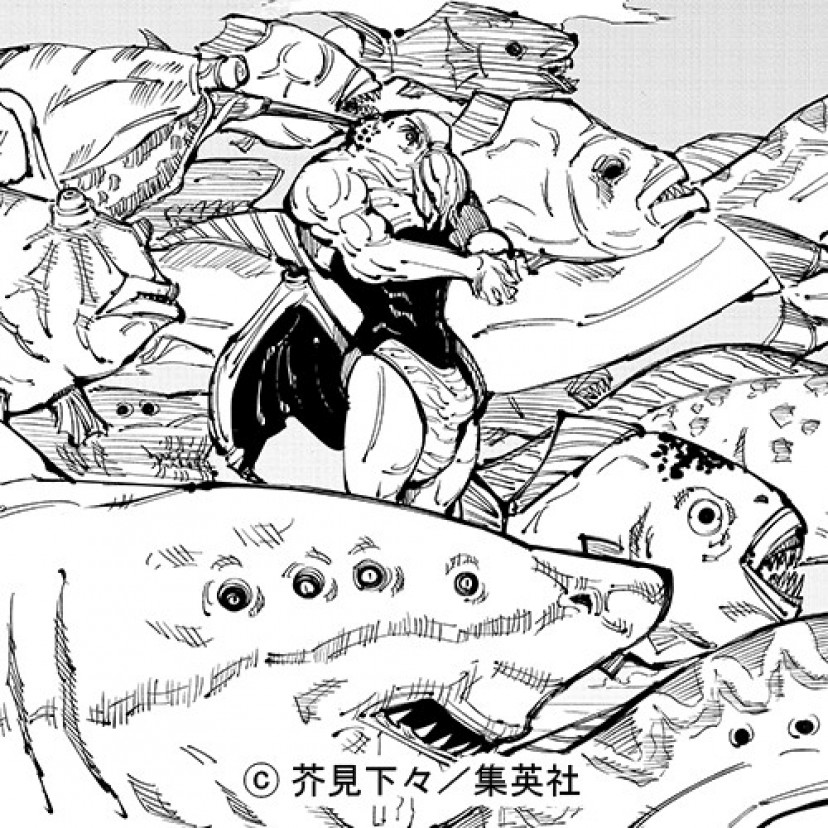

陀艮:蕩蘊平線(たううんへいせん)

| 登場巻 | 13巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(閉じる領域) |

渋谷事変にて交戦した特級呪霊陀艮の領域展開です。南国の楽園のような風景を構築する「蕩蘊平線」は、作中でも七海建人(ななみけんと)、禪院真希(ぜんいんまき)、禪院直毘人(ぜんいんなおびと)、伏黒恵の4人を追い詰めました。 陀艮の術式は海に関連する術式で、大量の水や海洋生物型の式神を操ることができます。領域内において必中となった式神は、出現したときには既に攻撃を終えており、抗う術はありません。 また領域内の海の水を操り、敵の足元の自由を奪ったり攻撃を防いだりもします。伏黒の嵌合暗翳庭における影のような役割も果たすようです。

作中では1級相当の術師数人を追い詰めるなど非常に強力な領域展開として描かれましたが、倒しきることができず結局祓われてしまうことに。見せ場がやや少ない、残念な結果になってしまいました。

花御:朶頤光海 (だいこうかい)

特級呪霊・花御も領域展開を会得しています。しかし作中では領域展開の寸前で五条悟が介入し、撤退を余儀なくされました。 続く次の戦闘でも相手は五条であり、領域の引き合いに勝てるわけがないため領域展開を発動しないまま五条によって祓われましたが、公式ファンブックにてその名称「朶頤光海(だいこうかい)」が明らかになりました。 花御の術式はトリッキーな活用方法が多いため領域によりどのような呪術が発動するのか、確認できなかったのは非常に残念ですね。

秤金次:坐殺縛徒(ざさつばくと)

| 登場巻 | 21巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中のみ |

乙骨や五條にもその腕を買われる、秤金次が扱う領域展開「坐殺縛徒(ざさつばくと)」。領域内のモデルはパチンコで、展開中はパチンコの役が揃うかどうかで進行していきます。そして役が揃うと、術者である秤にボーナスつまりバフがかかる仕組みです。 いかにもギャンブルが好きそうな人間らしい心象風景といえます。ギャンブル好きな人間は数字が揃ってるのを見ると、スロットを思い出すといいますが、それを攻撃として使うのですから恐ろしい話です。

大当たり中はほぼ不死身!しかも連続して領域展開できて、押し合いにも強いとメリット盛り沢山。ただ運要素が強すぎるのが玉に瑕ですね……。

日車寛見:誅伏賜死(ちゅうぶくしし)

| 登場巻 | 19巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中のみ |

呪術士でありながら弁護士をこなしている、闇落ち弁護士である日車寛見の使う領域展開「誅伏賜死(ちゅうぶくしし)」。 まるで裁判所を模したかのような領域となっています。この領域内で必中術式を受けた者は、過去の罪について弁解を行い、日車の供述を踏まえた上で、式神ジャッジマンが有罪無罪を判決を下すのです。 つまり裁判所を自分で建て、勝手に裁判させられるという傍迷惑な能力となっています。 因みに有罪になると「呪力を練れない」というデメリットが付きます。てっきり死刑や禁固刑にされるのかと思いきや、意外と地味な刑罰ですね。

必中のみで相手が無罪となればノーダメージですが、優秀な弁護士である日車相手に無罪を勝ち取るのは至難の技。使用者の能力も加味すると、非常に強力な領域展開と言えます。

禪院直哉:時胞月宮殿(じほうげつきゅうでん)

| 登場巻 | 22巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(閉じる領域) |

禪院直哉の領域内では、細胞ひとつひとつレベルに術式が作用するほど細分化されているのが1番の特徴です。その為、領域内で禅院に触れられた者は、禅院と全く同じ動きをしなければ、細胞レベルで停止してしまいます。 また「月宮殿」とは嫦娥という天女が住む、月面の都市のことを指すそうです。また手の印の形は「伎芸天印」と言われ、これは容姿端麗で芸事に秀でた天女のことを指しています。 非常に印の意味と、領域展開の名前が噛み合ってる一例と言えますね。

「投射呪法」という扱いが極めて難しい術式を相手に強制することで、相手の動きを完封できる驚異的な性能を誇っています。発動されるとほとんどの呪術師や呪霊が手も足も出せずにやられてしまうでしょう。

万:三重疾苦(しっくしっくしっく)

| 初登場 | 25巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中のみ |

伏黒恵の姉である津美紀の身体を使い受肉した呪術師、万。彼女の領域展開「三重疾苦」は無限の圧力を生み出す「真球」を必中で使用できるというもの。 この真球は彼女の構築術式により生み出されるものであり、設置面積の存在しない「完全な球体」となっています。これが触れた部分は圧縮され消えてしまうようで、作中では真球により瓦礫が削られるシーンが登場。 また発動時の掌印は「地蔵菩薩印」と思われます。地蔵菩薩はその手に「如意宝珠」を持っており、これが真球のイメージに通じているのでしょう。

当たれば即死の真球を必中にできる恐ろしい領域。発動すればほとんどの相手を一撃で倒すことができる、非常に強力な領域展開です。

九十九由基:名称不明

特級呪術師の1人である九十九由基。彼女は領域展開の習得を明言されているわけではありませんが、作中で領域展開の使用を前提とした作戦立案をしているため習得済みと思われます。 しかしながらこの作戦は失敗し、九十九の領域展開はお預けに。本人の術式は自らに質量を付与する「星の怒り(ボンバイエ)」であり、使用方法によってはブラックホールの作成も可能。領域展開もこれに準ずる恐ろしい能力と思われます。

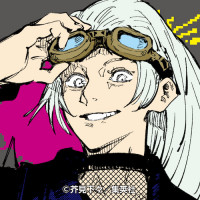

石流龍:名称不明

| 登場巻 | 20巻 |

|---|

作中では前述した乙骨と、享子との3人同時の領域展開で使用しました。しかし黒沐死の子による妨害のせいで不発に終わった為、詳細は明らかになっていません。 手印は孔雀明王印と思われます。孔雀は猛毒をもった蛇を食べることから、人を害から守ってくれるという信仰を集めてきました。 その為厄災などから人を守る存在として、以前から崇められてきたのです。

烏鷺亨子:名称不明

| 登場巻 | 20巻 |

|---|

作中では前述した乙骨と、石流との3人同時の領域展開で使用しました。しかし黒沐死の子による妨害のせいで不発に終わった為、詳細は明らかになっていません。 展開時は腕を体の前で×にクロスすることで発動します。そのため細かい手印名等も不明です。 あらゆる詳細が不明ですが、術式が空間を操る特性を持っていることから、領域展開も空間に作用するものでは?と考えられます。

疱瘡婆(疱瘡神):名称不明

| 登場巻 | 12巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 必中必殺(閉じる領域) |

疱瘡婆は渋谷事変にて冥冥が交戦した特定疾病呪霊であり、分類は特級です。作中では疱瘡神と偽夏油が呼んだ呪霊ですが、その名前はミスリードであったことが単行本のコラム内で明かされています。疱瘡婆の領域展開の名称は不明です。 領域展開の直後から対象を棺桶に閉じ込め、墓石を落とし地面に埋葬。3カウント後に死の病が発病します。領域により埋葬までの手順が必中となり、徐々に標的を追い詰めます。

必中必殺の領域展開ですが、必殺までの手順が多く時間的な猶予があるのが難点。作中でも冥冥を苦しめはしましたが、憂憂レベルの簡易領域で対処できていたためそれほど強くないと思われます。

少年院の特級呪霊:名称不明

| 登場巻 | 1巻 |

|---|---|

| 領域の種類 | 未完成のため不明 |

単行本1巻で登場した、最初の強敵とも言える少年院の特級呪霊。この呪霊は生まれたばかりということで完全な領域展開は習得していませんでしたが、自身の潜む少年院に生得領域を展開し建物内を複雑な構造に変化させていました。 しかしながらこの領域にいるからと言ってこの呪霊の技が必中になっているわけでもなく、特殊な効果が発生しているようにも見えません。領域展開としての性能は非常に低いと思われます。

序盤の強キャラとして登場した特級呪霊の領域ですが、不完全なため効果はほとんどない様子。最後は宿儺の領域展開ですぐに倒されてしまったので、他の領域展開への抵抗力もほぼないようです。

領域展開って何?簡単に解説!

- 呪力を流して(=術式)自身の心象風景(=生得領域)を具現化する

- 能力を底上げするバフ効果・術式が絶対に当たる必中効果を付与

簡単に言うと領域展開は「自身の心象風景を具現化した結界に相手を閉じ込める技」と表現することが出来ます。これを発動させるために、術者は呪力を使用し、自身の持つ心象風景(生得領域)を具現化させなければいけません。 高い技術を要する技となりますが、その威力は絶大です。領域を展開すると術者の持つ術式には「必中効果」が付与され能力値も大幅に上昇。発動すればそのまま決着してしまう可能性も高く、呪術界では「呪術戦の極致」と称されています。

領域展開に必要な「術式」と「生得領域」

領域展開の発動には2つの要素が必要です。 ひとつ目に「術式」です。術式は呪力を流して発動する特殊能力の事ですね。これは基本的に生まれた時から身体に刻まれていて、1人1人に固有のものになります。 次に必要なのが術者の精神世界とも言える「生得領域」。領域展開ではまず、この生得領域を呪力で現実世界に具現化します。そしてそこへ術師の生得術式を付与したものが領域展開となります。

領域展開には2つの種類が存在

領域展開には必中のみと必中必殺の2つの領域展開が存在しています。 必中のみの領域展開は、かつて主流としていた領域展開です。対象に術式を強制させることが目的で、「必殺」を目的としていませんでした。 しかし、次第に必殺にもこだわるようになり、現代では発動したら決着がついてしまう必中必殺の領域展開が主流になります。そのため、領域展開のハードルが上がり、発動できる術師は減ってしまいました。

【強さ】領域展開の過去との違い・メリット・デメリット

過去・現代の領域展開の違い

現代の領域展開は、基本的に「必中必殺」とされている高度な技術です。しかし過去の領域展開は、現在と比べてずっと基本的な技術だったようです。 実は過去の領域展開は、「必中」の特性のみに拘っているため、会得難易度はそこまで高くはありませんでした。 現代の領域展開は「必中必殺」の2つの特性を追求しているため、過去よりずっと会得難易度が上昇。使い手がかなり減少してしまっているという背景があります。

領域展開のメリット

領域展開によってもたらされるメリットは次の2点です。

メリット➀:環境要因によるステータスの向上

領域内は術者の持つ心象風景が具現化され、周囲の景色が大きく変化します。溶岩地帯であったり、影の沼を生み出したりと術式と相性が良い空間を生み出すことで、術式の効果や術師の能力が底上げされるのです。

メリット➁:領域内に付与、発動した術式は絶対に当たる

これは領域展開における最大のメリットです。領域内は術者が生み出した世界、術者の生得術式があらかじめ付与された空間です。それゆえに領域内で術者が術式を使用する場合、その術式は必ず命中します。

領域展開のデメリット

領域展開によって発生してしまうデメリットは次の2点です。

デメリット➀:莫大な呪力を消費する

デメリット②:領域展開直後、肉体に刻まれた術式は使用困難となる

領域展開の直後、肉体に刻まれている術式は焼き切れてしまい、術式の行使が難しくなります。領域展開中は自在に術式を操り、命中させることで圧倒的なアドバンテージを得られる半面、領域を何らかの理由で解除された場合は非常に大きい隙を与えてしまうのです。

【対応策】領域展開に対抗する6つの方法

領域展開に対抗する術は多くありません。例えば領域という結界から逃げ出すことはできますが、多くの場合結界と外界との境が術者以外には判別できないため非常に困難です。 相手が明確に格下であるならば、自身の領域展開で領域を上書きすることもできますが、格上ではなす術がありません。また、呪力で相手の術式を防ぎ続けるのもひとつの手ですが、きりがありませんよね。 では格上やそれに近い敵の領域展開に対しての対抗策はいかなるものか。作中では以下の2つが挙げられています。

対抗策①シン・陰流簡易領域

「シン・陰流」の創始者、蘆屋定綱が考案したのが簡易領域です。自身の周囲に術式を介さずに領域を構築することで、領域展開の必中効果を中和することができます。 シン・陰流は生得術式とは違い後天的習得が可能な業です。しかしその技術を門外不出にするため、門弟以外へ教えることを“縛り”によって禁じていました。 作中ではメカ丸が三輪霞の簡易領域を見て盗む、という縛りの穴をついて簡易領域を取得しました。

対抗策②落花の情

禪院、加茂、五条の御三家に伝わる対領域の術です。簡易領域とは違い自らが領域を展開するのではなく、敵の術式が発動し触れた瞬間、カウンターで呪力を解放し身を守ります。 作中で落下の情を使用したのは禪院直毘人のみ。他に有力な御三家の登場人物は五条悟ですが、彼の場合は落下の情を使う必要性もなさそうなので今後の使用者については未知のままです。 簡易領域と同じく、術式が異なる御三家に伝わっているという解説から、おそらくは術式をもたない者でも習得可能な業であると考えられます。

対抗策③領域の外へ逃げる

一見簡単そうに見えますが、非常に難しい手段です。領域展開は「閉じ込める」ことに特化しているため、侵入は容易でしょう。 ですがその分脱出は非常に難しいのです。そもそも領域内では全ての術式が中和されるため、脱出のために術式を使うことは出来ません。 その上領域内にいるだけで、必中の攻撃が飛び交うため脱出しようと試みるのすら困難といえます。

対抗策④より強い領域展開で塗り替える

領域展開相手に最も有効な対策はさらに強い領域展開を張り、塗り替えるということです。 同時に領域が展開された場合は相性や呪力量に左右されますが、基本的により洗練された術がその場を支配します。 要はもっと強い力で押さえ込むという脳筋戦法です。ですが「強い方が勝つ」というシンプルで分かりやすいことは、筆者は嫌いではありません。

対抗策⑤領域展延(りょういきてんえん)

自分の体表に、膜のように薄く領域を展開する行為が「領域展延」です。つまり領域内で活動するための、防護服を作るような技といえるでしょう。 これを発動している間は領域展開が持つ「必中効果」を打ち消すことが可能です。しかし発動中は生得術式を発動できず、基本的に攻撃は物理的なものに限られています。 ですがその有効性は確かで、五条の無下限呪術内であっても、五条に攻撃を当てることが可能です。

対抗策⑥呪力0のフィジカルギフテッド

領域展開は建造物を結界の外殻としない限り、呪力のない無機物を領域内に引き込むことはできません。そのため、呪力がないフィジカルギフテッドも同様の扱いとされ、領域内に閉じ込めることは不可能です。 しかも、領域展開の必中効果は呪力があるものだけ。フィジカルギフテッドには必中効果がなく、発動した術式を当てることはできません。 しかし、宿儺や羂索が発動する閉じない領域展開はフィジカルギフテッドにも効果がある可能性が高いです。特に宿儺の領域展開は、渋谷事変にて呪力がない建造物も破壊していたので効果があると考えられます。

【手印】領域展開のポーズのやり方と元ネタ

ここまで登場した領域展開を説明させていただきました。読み進めている方の中には、既に領域展開への憧れが溢れている方もあると思います。 そこでここからは、領域展開の手の組み方を紹介していきます!これを見て是非片手間に領域展開してみてください!

| 五條悟 | 右手の人差し指を伸ばして、中指を人差し指に引っ掛けるように曲げる形で発動。 |

|---|---|

| 両面宿儺 | 中指と薬指以外の指を曲げたまま合掌する形で発動。 |

| 真人 | 両手はフリーのまま口の中に2つ手を作る。親指と小指の腹を合わせて他の指は交差させる形、人差し指と親指を合わせ輪を作って残りの指は合掌する形の2つで発動。 |

| 伏黒恵 | 薬指と小指以外の指を握り込むような形で発動。 |

| 漏瑚 | 小指と薬指で山を作り、他の指は寝かせるような形で発動。 |

| 陀艮 | 作中では腹に呪印を描いて領域を展開した為不明。 |

| 花御 | 不明 |

| 疱瘡婆 | 不明 |

| 乙骨憂太 | 左手を握り、右手の四本指を立てることで発動。 |

| 日車寛見 | 印は結ばず、ガベルを打ち鳴らすことで発動。 |

| 秤金次 | 右手を平手にして、左手の親指と人差し指を丸くすることで発動。 |

| 禪院直哉 | 手のひらを合わせ、平泳をするような姿勢になることで発動。 |

| 羂索 | 手を裏を裏返して合わせることで発動。 |

| 石流龍 | 指を組み、手のひらを前に見せるような形で発動。 |

| 烏鷺享子 | 腕をバツの字にクロスさせて発動。 |

手印・掌印(しょういん)とは?

領域展開の際キャラクターが用いる手印にも元ネタが存在します。手印または印相とは、仏教において手の指で様々な形を作ることで、仏・菩薩・諸尊の内証を標示することを指しています。 つまり仏教における、心のうちの悟りを示すポーズのことと言えるでしょう。

領域発動時には掌印のポーズが重要

紹介した通りほぼ全てのキャラの印と領域展開にはある程度関係性が存在すると思われます。 その為手印はただの決めポーズではなく、自身の能力を発動するための媒介になっていると考えられます。または自身の能力を、よりイメージしやすくする為のルーティンの可能性もあるでしょう。 一部印を結ばずに発動するキャラもいますが。それ故に、腕を失うなどして掌印を結べなくなってしまうと、領域展開ができなくなる可能性もあります。

【英語】領域展開は何て言う?

海外でも人気を博している『呪術廻戦』。本記事でも紹介している領域展開は英語で言うと「domain expansion」となります。「domain」には領域、「expansion」には拡張・展開という意味があり、それらを合わせて領域展開を表現。 そしてここからは各領域展開の英訳も紹介していきます。

| 無量空処 | Infinite Void |

|---|---|

| 伏魔御厨子 | Malevolent Shrine |

| 嵌合暗翳庭 | Chimera Shadow Garden |

| 自閉円頓裹 | Self-Embodiment of Perfection |

『呪術廻戦』の領域展開一覧!これで使い方はばっちり?

本作における最強の切り札とも言える領域展開。領域内では術式が必中になるため、「発動=死」を意味するような場面も多々ありました。その一方で、この強大な力に抵抗する対処法も複数存在。ラストに描かれた呪術師と宿儺の対決は、そんな領域展開と領域対策が入り乱れる大激戦になっていました。 少々複雑なバトル内容になっていましたが、本記事で領域の知識を得た後なら、戦況の理解度がぐっと上がるはず。これを機に『呪術廻戦』を読み返し、改めて最終決戦を楽しんでみてはいかがでしょうか!

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)